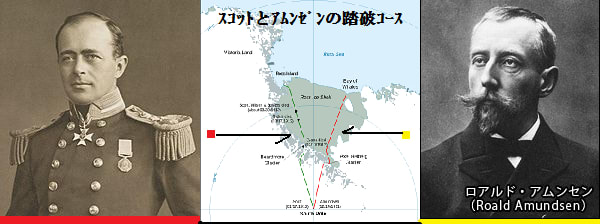

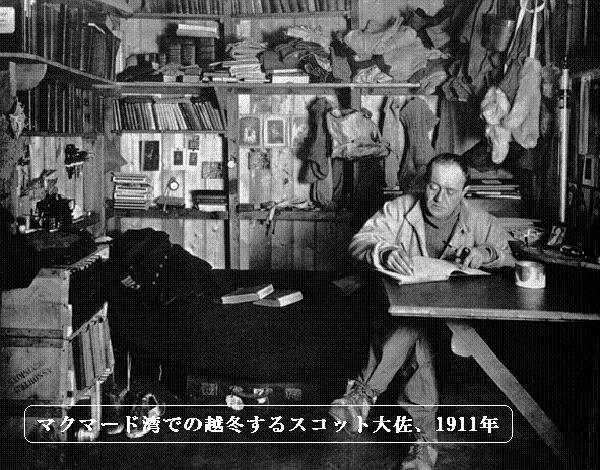

近代の探検家 = ロバート・ファルコン・スコット・南極探検家 =

~ 南極点到達レースの敗者 / 英国海軍大佐 ~

出発・敗北を知らず…

越冬を終え、1911年9月、アムンセンは総勢8人で出発した。 しかし、未だ寒さは厳しく、一度基地へ引き返す。

隊を二分し、3人を周辺地域の探検にあてて、総勢5人で再出発した。10月19日のことだった。

アムンセン隊は、あえてシャクルトンのたどったルートを避け、全くの新しいルートで極点を目指した。 先のデポ設置で到達したS82°以南は全くの未知の世界となる。

犬にソリを曳かせ、人間はスキーでついていくという方法は思いのほか成功で、ロス氷床を抜けるまでの約550㎞の間、楽々と進むことができた。

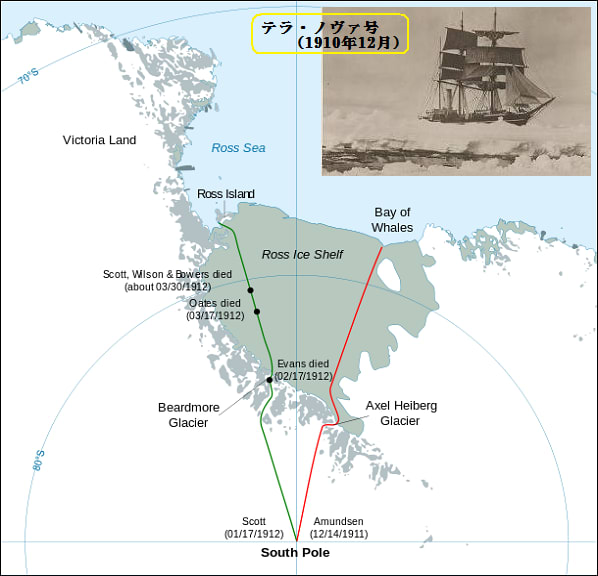

1911年10月、マクマード湾での越冬を終えたスコット隊は、エヴァンス岬(ロス棚氷)から南極点に向け出発する。 雪上車2台による先発隊が10月24日、そしてロバート・スコットが率いる馬ソリの本隊が11月1日に出発した。

しかし、これに先立つ10月19日には、より南極点に近いクジラ湾からアムンセンの犬ぞリ隊も南極点を目指し出発していた。

出発前にアムンセンはスコット隊の隊員と会見した時、そり犬を譲ろうと申し出ているのだが、イギリス側はその申し出を断っている。

スコット隊は投入した2台の雪上車が、スコットの期待に反し1週間足らずで両方とも故障し修復不可能になる等、南下は困難を極める。

82°デポにたどり着いたのは11月3日、スコット本隊はようやく出発したばかり(S78°)だった。 デポ作戦の成功で、あたかもここが出発基地のような充実ぶりである。

以後、緯度約1°ごとに帰途用のデポを新たに設置しつつ前進。荷が軽くなったことで行進速度はさらに速まる。

11月8日、S83°着。

11月12日、S84°着。

11月15日、S85°着。

主力の馬も、11月21日に1頭、寒さと疲労、餌の欠乏で次々と失い、南下のペースが鈍ってゆく。

ロス氷床を抜け、行く手を遮る山脈を越えて南極「大陸」へと乗り込むことになる。

12月2日、ついに食料節約のため最後の一頭も射殺せざるを得ない状況に追い込まれた。 そして 人力でソリを曳かざるを得なくなった。

この時点で、4人一組で曳引するソリが3台、犬ゾリが2台となる。

12月11日、まず犬ゾリ隊が帰還。 同月22日に、4名が帰還した。

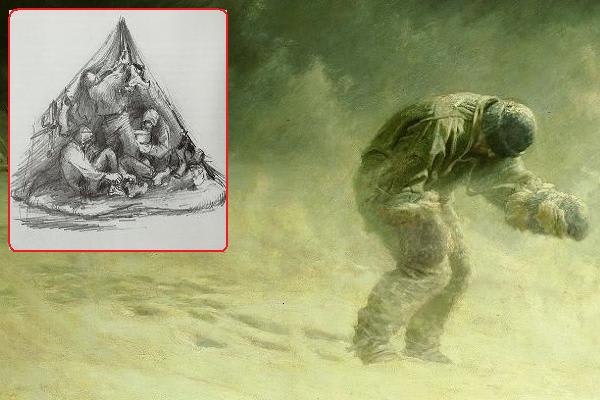

山を越えて・絶望

山を登りきると、ほぼその高度を保ったまま極点まで「大高原」が広がっている。 標高約3000m。

アムンセン隊は山越えをわずか4日間程度で達成した後、当初の予定通りソリ犬の半数を処分した。 食糧の消費を減らすとともに、処分した犬自体も残った者達の食糧とするのだった。

人はこれを非情とそしるかもしれないが、食習慣の相違も考慮に入れれば、十分に考えうる行為である。

もとより覚悟の上であるにせよ、彼らとてその日まで苦楽を共にしてきた「仲間」が処分されてゆくのに辛さを覚えずにはいられなかった。

「…そうすることでできるだけ音を立て、やがて響いてくるはずの何発もの銃声を聞かずに済ませようとしていたのだ。 我々の有能な僚友で忠実な助力者だった犬のうち24頭が死ぬ運命になっていた。 つらいことだった。 しかしやむを得なかった。 目的を達成するためには何事からも尻込みしないことに我々の考えは一致していた」

その肉を貯蔵したデポを設置して、氷河地帯を抜けて12月3日、ついに「大高原」へと到達した。 後は極点に向けて走るのみ。

アムンセン隊がすでに極点に到達し、帰途に就いたとき、スコット隊は未だ氷河地帯の半ばであった。 「大高原」へと入り、12月31日、S87°に到達。 1912年1月3日、極点到達のメンバーを選考。 ここで、当初4人の予定が5人となるのです。

それはこれまでの4人一組の行動パターンが崩れることを意味した。

単純に、食糧の分量も減ることになる… スコット隊は自ら破滅へと進む。 「5人目」のバワーズ隊員は、一人だけスキーがなく、徒歩であった。 一つ前のデポに置いてきてしまっていたのだ。

1912年1月4日に南緯87度32分の地点でグループは分かれ、エヴァンス少佐ら3名が帰還した。

最終的に南極点を目指すのはスコット、エドワード・ウィルソン、ヘンリー・バウアーズ、ローレンス・オーツ大尉、エドガー・エヴァンスの5人に絞られた。

スコットが直前になってバウアーズを加え、当初の予定より1名多いきなる。

1月9日、かつてシャクルトンが到達した南緯88度23分を越える。 翌10日、最後のデポを建設。

前進して、デポ地を設けキャンプ地に戻る。 この繰り返しで未知の地帯を安全・確実に前進する。 この方法は、後年のヒマラヤ登山で“極地法”と呼ばれることになります。

1月15日。 「我々より先についたノルウェーの国旗を見せられるというゾッとするような可能性がある」

1月16日。 遠方に人工物と思われる雪の塚、立てられた黒い旗を発見。

1月17日。 そこには、ノルウェーの旗が翻っていた。

「“極点…神よ、ここは恐ろしい土地だ”、 我々はまだ、1480kmの距離を、自らソリを曳いて、帰らねばならない。・・・・・」

1月17日18時30分頃、スコット達は遂に南極点に到達した。 翌18日に英国国旗を立てる。

しかしその時は、アムンセン隊が南極点に到達してから既に約1ヶ月も経っており、極点にはノルウェーの国旗が立てられていた。 極点から3km程離れた場所にテントが設営され、食料・防寒具・手紙が置かれていたのです。

≪映画などでは劇的効果を高めるために南極点到達時にアムンセン隊に先を越されたことが初めて判明したように描写されることが多い。

しかしスコット達はそれ以前にアムンセン隊のソリの滑走痕を視認しており、遅くとも1月16日には彼等に先を越されたことはほぼ確実であると認識していたと考えるのが順当でしょう≫

【 We are the WORLD 】

https://www.youtube.com/tv?vq=medium#/watch?v=OoDY8ce_3zk&mode=transport

※上記をクリック賜ればバック・グランド・ミュージックが楽しめます

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【壺公栴檀;ニュース・情報】http://blogs.yahoo.co.jp/bothukemon

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================