高崎ツアー2日目は、富岡まで足を伸ばすことに。世界遺産、『富岡製糸場』がある町、富岡は高崎から上信電鉄でたったの36分。実はかなりアクセスがいいのだ。富岡製糸所は前から気にはなっていたが、どうやって行くのが良いのか全くわかっていなかった。しかし、今回高崎エリアを地図で色々とチェックしていたところ、高崎から行くのが一番いいことを発見し、今回念願叶って見学することに。

朝8:30くらいの電車に乗り、上信電鉄で向かう。富岡製糸所の入場券と電車の往復乗車券がセットになっているお得なチケットが売られているので、こちらがおススメだ。

上州富岡駅で下車すると、駅では“お富ちゃん”という富岡製糸所のゆるキャラが迎えてくれる。製糸所の工女をイメージしたこのキャラも可愛くてなかなか秀逸。

徒歩で富岡製糸所へと向かったが、約10分程度で到着。富岡製糸所は日本初の本格的な機械製糸工場で、1872年(明治5年)に開業。フランス人のポール・ブリューナによりフランスの技術を導入する形で建設され、生糸の輸出で外貨を稼ぐことで日本の近代化・高度成長を支えた。今回10:00からのガイドツアーがちょうど良い時間であったので申し込んだ。ガイドの方の説明がとてもわかりやすく、大変勉強になった。フランス式によるレンガ積み工法の話や、レンガ製造と瓦製造は製法が似ていたこともあって、日本の瓦職人の技術が活かされたこと、そして群馬は地震がなく、また第二次世界大戦の戦火も免れたことなど、奇跡な偶然も幾つか重なって、150年もの間崩れることなく富岡製糸所の建築が今もキレイな状態で残っていることなどを学ぶことが出来た。建築としての素晴らしさにまず感動してしまった。

またフランスの技師を招いて日本人の工女を多く育て、工女の技術レベルによって給与制度を導入。今で言う能力給制度がこの時代から導入されていたのは画期的であったし、このことで工女たちも好待遇・モチベーションアップにつながり、やがてその手に付けた職をもとに全国の製糸工場に指導者として広がっていったことを考えると、人材育成の仕組みの素晴らしさにも感動であった。

お昼は富岡製糸所の前にある“はや味”で、富岡名物でもあるおっきりこみうどんを食べた。ちょっとほうとうにも似た、モチモチ食感が癖になる太麺うどんだが、お揚げ、大根、きのこ、かまぼこなどが入っていて具沢山。そして何よりお出汁が優しく、美味しくて思わず感激。身体に浸み込む美味しさであった。

富岡製糸所を後にして、駅に向かう途中、“お富ちゃん家”というお富ちゃんキャラのショップに立ち寄ったが、残念ながらここにもぬいぐるみは無かった。店員さんに聞いたが、どうやらぬいぐるみは作っていないらしいが、ぜひ作って欲しいものである。

その後駅前にあった“群馬県立世界遺産センター”に立ち寄ったが、この建物も当時の建築を利用したもの。中には世界遺産の認定書や、近隣の施設に関する情報が展示されていた。ショップやカフェなども併設。

上州富岡駅からまた上信電鉄に乗って高崎に戻り、今度は行きたいと思っていた地元のセレクトブックショップ、“REBEL BOOKS”に立ち寄ったが、この模様はまた別のブログで取り上げたい。

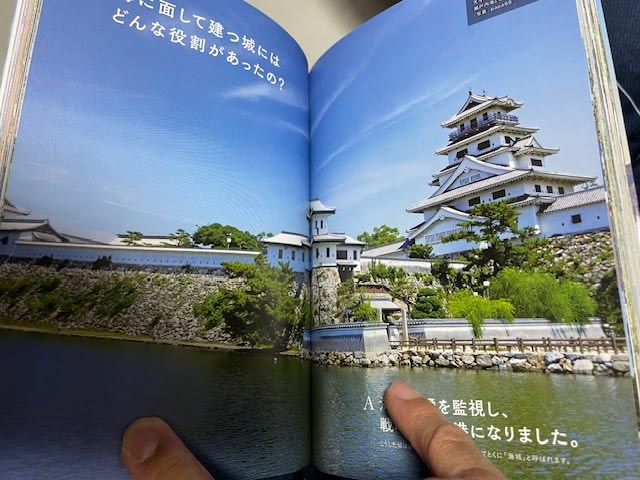

そしてそこからもう一つ今回の旅行で立ち寄りたかったお城である“高崎城”へと向かった。ここは高崎の西側に位置する城跡で、今では公園となってすっかり整備されており、高崎市の様々な施設が建っているが、櫓や水堀の一部が残っており、これはこれで貴重な遺跡である。

そして旅の最後は、コンサート会場としても有名な“高崎芸術劇場”に立ち寄った。ここに僕のお目当てであった布袋寅泰のマンホールがあるということで、高崎に行った際にはぜひ写真に収めたいと思っていたのだが、1階の会場横にマンホールを発見!つい先日も布袋が今年のライブツアーをここ地元の高崎でキックオフしたが、とりあえずこのマンホールをチェックすることが出来たので嬉しかった。

東京に戻る新幹線の中で、最後に高崎名物である“だるま弁当”を購入。これはだるまの形をしたプラスチックの容器にお弁当が入ったもので、もちろんお弁当としてもそこそこ美味しいのだが、記念にこの容器が欲しかったので、旅の良い記念品となった。

今回は2日間で高崎周辺と富岡を観光したが、高崎は予想外に楽しいエリアであり、今年のゴールデンウィークを満喫することが出来た。メインイベントであったお城も箕輪城と高崎城の2つを今回初めて訪れることが出来たし、自然系で言えばみさと芝桜公園、榛名湖を満喫。仏閣系では少林山達磨寺、高崎白衣大観音をお参りし、文科系では世界遺産である富岡製糸所を見学出来たことはとても良い思い出となったので、かなり盛りだくさんな旅行となった。

毎回旅行地でご当地マンホールを撮影するのが趣味だが、今回の高崎、富岡で撮影したマンホールたちを最後に紹介したい。