【記事一覧】 記事一覧を見る/ 【庭師のブログ】 庭師のブログを見る

ガーデンニングの勉強のためにシンガポールを訪れるのは、今回で3度目になります。名古屋市をちょっと一回り大きくした島に、MRT/鉄道が縦横に延びており、更にバス路線がくまなく覆っているので、どこの施設に行くにも便利です。

シンガポールに来て必ず訪れるのは、シンガポール植物園と、ガーデン・バイザ・ベイにある大温室です。

植物園

大温室の中からから見た外の景色

まず最初は、世界遺産のシンガポール植物園に行きました。

シンガポール植物園

前回と違う別の道をたどっていくと、周りをただの木や草で囲まれた、よどんだ小川がありました。

手すりにもたれて、ワニでもいるのかなと眺めているところに、男の子を連れた女性がやってきました。

このエリアは、何をテーマにしているガーデンかわからなかったので、彼女に尋ねました。

ここに植わっている植物は葉に毒を持っており、それを川に漬けて、魚を麻痺させて獲る伝統漁法があるそうで、それらの植物を集めてあるのだと教えてくれました。

少し会話をした後、バリでたくさん写真を撮ってもらったことを思い出し、シンガポールで最初の写真をたのみました。坊やと一緒にいる写真を撮ってもらっていいかと頼んだところ、快くOKしてくれました。

後になって、こういう時世なので、見ず知らずの私が、子供と一緒の写真を頼むのは、よくなかったなと思いました。翌日もう一度植物園に行く予定なので、もし万にひとつ会うことがあったら、そのことを謝って写真を削除しようと、勝手に決めていました。

ところが翌日、万にひとつが起こりました。植物園の別の場所で、くだんの女性と男の子に出会ったのです。

その日は、別の女性と数人の小さな子供たちも一緒で、東屋の下で、カードや、絵本を使って英語の勉強というか、遊びをしていました。二人は親子でなかったかもしれないけれど、子供たちと一緒に過ごす、そういう仕事をしておられるようでした。

写真のことには触れず、前日のお礼を言って、少しお話もして、次のエリアに向かいました。

熱帯雨林桟道

目立たないところに、ジャングルに入っていく道があります。木でできた桟道がジャングルを縫うように続いており、両脇には高木がそびえ、空を遮っています。

シンガポール市民の森林浴散歩コースです。

落ち葉や枯れ枝が地面を覆っており、ボードの説明文によると、これら落ち葉の中には、シロアリや、ミミズや、ダンゴムシや、ゲジゲジや、昆虫の幼虫などが棲んでおり、豊かな森の維持に一役買っているとのことです。彼らは、木の根元にはなくてはならない小動物なので、取り除いたり、掃除をしたりしてはいけないのです。

人の手が入らない森はこんな風だということを教えてくれます。

ジンジャー・ガーデン

ジャングルを出ると、ジンジャー・ガーデンが開けています。

南国のショウガは食べられませんが、その代わりきれいな花を咲かせるものが数多くあります。

前回は時間がないので行きませんでしたが、今回は2日間とったので、十分時間はありました。

しかし途中で大粒の雨が振り出し、東屋に避難しました。そのため、じっくり見て回ることができませんでした。

観光客の一団が,支給された薄いビニールのカッパを着て、雨宿りしている私たちの前を通り過ぎていきました。たぶん見学時間が決められているので、私みたいにのんびりと雨のやむのを待っているわけにはいかないのでしょう。

こういう制約があるので、ツアーは私には向かないのです。

オーキッド・ガーデン

ジンジャー・ガーデンの隣は、オーキッド・ガーデンです。蘭の花を中心にした花だらけのガーデンです。

いろいろ工夫がなされていて、維持にお金もかかるので、ここだけはわずかですが有料です。

次は、私の一番好きな、エボリューション・ガーデンです。これを見るためにシンガポールに来たくらいです。

エボリューション・ガーデン

今回は時間もたっぷりあるので、つぶさにみてあるきました。

植物の進化を本で見るのではなく、目の前で本物と向き合って体感できるユニークなガーデンです。しかも、ただ順序だてて植物が植わっているのではなく、園路そのものが庭園として見ごたえのあるようにデザインされています。

ガーデンを構成しているのは、古代植物を代表するシダと、ソテツの仲間ですが、すでに絶滅した植物は、忠実に人工で作られています。

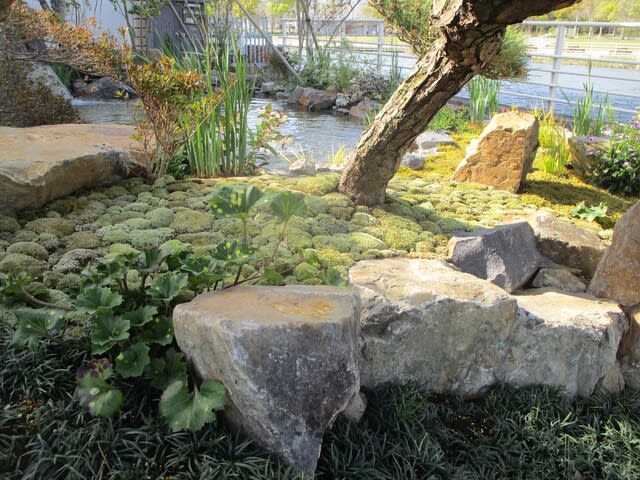

最初、地上は、藻から進化した苔で覆われていきます。

苔はさらに進化し、根も葉もない茎だけの植物が現れ、今もちゃんと生き延びています。

ちょうどそこの前を通りかかったドイツから来たというご夫妻に、地上にはじめてあらわれたこのマツバランをバックに写真をおねがいしました。

写真の後、私の説明に興味を持たれたのか、ご自身ものぞき込んで写真をとっていかれました。

やがて、シダ類が繁茂するようになり

ソテツの仲間が現れます。

時を同じくして、海から陸に上がってきた生物が、ヒレを脚に進化させ、やがて恐竜になっていくのです。

シダ園

最後に訪れたのは、これもお気に入りの、シダ園です。

ここでシダを眺めながら、用意したランチを食べるのが私の習わしです。

今年は日本の、オニヤブソテツも植わっていました。

しかし、なんといっても圧巻は、桟道の両脇に生い茂るヘゴや、リュウビンタイの仲間です。定期的に霧が地面を這うように広がっていて、シダには最高の環境です。

ここを後にして、タングリン門からMRT/地下鉄に乗って帰るのがいつものコースです。

まだまだガーデンはあるのですが、歩くだけならともかく、丹念に足を止めてみて歩くとなると、とても2日では足りません。

最後にこんな話もつけ足しておきます。

インド人の若いカップルが、私を呼び止め、林の中を指さしていました。大きなトカゲが、小川の石の上でじっとしています。

私が写真をとろうと近づくと、危ない危ないとしきりに注意していました。

トカゲは歯がないので、子供のころは捕まえて指に嚙みつかせて遊んでいたことがあり、トカゲなどちっとも怖くないのです。

昨年東山動物園に来た、コモドドラゴンを見に行きましたが、あんなふうに毒液をかけられてもいけないので、トカゲに背を向けて、インド人の男性に、トカゲと一緒のところを写真に撮ってくれと頼みました。

女性の方は、トカゲがピョンと飛びついてくると心配したのか、離れて心配そうにみていました。

特にトカゲの天敵もいないようなので、植物園の中にはまだまだたくさんのトカゲがいるのではないかと思いました。

ガーデン・バイ・ザベイ

【記事一覧】 記事一覧を見る/ 【庭師のブログ】 庭師のブログを見る

ガーデンニングの勉強のためにシンガポールを訪れるのは、今回で3度目になります。名古屋市をちょっと一回り大きくした島に、MRT/鉄道が縦横に延びており、更にバス路線がくまなく覆っているので、どこの施設に行くにも便利です。

シンガポールに来て必ず訪れるのは、シンガポール植物園と、ガーデン・バイザ・ベイにある大温室です。

植物園

大温室の中からから見た外の景色

まず最初は、世界遺産のシンガポール植物園に行きました。

シンガポール植物園

前回と違う別の道をたどっていくと、周りをただの木や草で囲まれた、よどんだ小川がありました。

手すりにもたれて、ワニでもいるのかなと眺めているところに、男の子を連れた女性がやってきました。

このエリアは、何をテーマにしているガーデンかわからなかったので、彼女に尋ねました。

ここに植わっている植物は葉に毒を持っており、それを川に漬けて、魚を麻痺させて獲る伝統漁法があるそうで、それらの植物を集めてあるのだと教えてくれました。

少し会話をした後、バリでたくさん写真を撮ってもらったことを思い出し、シンガポールで最初の写真をたのみました。坊やと一緒にいる写真を撮ってもらっていいかと頼んだところ、快くOKしてくれました。

後になって、こういう時世なので、見ず知らずの私が、子供と一緒の写真を頼むのは、よくなかったなと思いました。翌日もう一度植物園に行く予定なので、もし万にひとつ会うことがあったら、そのことを謝って写真を削除しようと、勝手に決めていました。

ところが翌日、万にひとつが起こりました。植物園の別の場所で、くだんの女性と男の子に出会ったのです。

その日は、別の女性と数人の小さな子供たちも一緒で、東屋の下で、カードや、絵本を使って英語の勉強というか、遊びをしていました。二人は親子でなかったかもしれないけれど、子供たちと一緒に過ごす、そういう仕事をしておられるようでした。

写真のことには触れず、前日のお礼を言って、少しお話もして、次のエリアに向かいました。

熱帯雨林桟道

目立たないところに、ジャングルに入っていく道があります。木でできた桟道がジャングルを縫うように続いており、両脇には高木がそびえ、空を遮っています。

シンガポール市民の森林浴散歩コースです。

落ち葉や枯れ枝が地面を覆っており、ボードの説明文によると、これら落ち葉の中には、シロアリや、ミミズや、ダンゴムシや、ゲジゲジや、昆虫の幼虫などが棲んでおり、豊かな森の維持に一役買っているとのことです。彼らは、木の根元にはなくてはならない小動物なので、取り除いたり、掃除をしたりしてはいけないのです。

人の手が入らない森はこんな風だということを教えてくれます。

ジンジャー・ガーデン

ジャングルを出ると、ジンジャー・ガーデンが開けています。

南国のショウガは食べられませんが、その代わりきれいな花を咲かせるものが数多くあります。

前回は時間がないので行きませんでしたが、今回は2日間とったので、十分時間はありました。

しかし途中で大粒の雨が振り出し、東屋に避難しました。そのため、じっくり見て回ることができませんでした。

観光客の一団が,支給された薄いビニールのカッパを着て、雨宿りしている私たちの前を通り過ぎていきました。たぶん見学時間が決められているので、私みたいにのんびりと雨のやむのを待っているわけにはいかないのでしょう。

こういう制約があるので、ツアーは私には向かないのです。

オーキッド・ガーデン

ジンジャー・ガーデンの隣は、オーキッド・ガーデンです。蘭の花を中心にした花だらけのガーデンです。

いろいろ工夫がなされていて、維持にお金もかかるので、ここだけはわずかですが有料です。

次は、私の一番好きな、エボリューション・ガーデンです。これを見るためにシンガポールに来たくらいです。

エボリューション・ガーデン

今回は時間もたっぷりあるので、つぶさにみてあるきました。

植物の進化を本で見るのではなく、目の前で本物と向き合って体感できるユニークなガーデンです。しかも、ただ順序だてて植物が植わっているのではなく、園路そのものが庭園として見ごたえのあるようにデザインされています。

ガーデンを構成しているのは、古代植物を代表するシダと、ソテツの仲間ですが、すでに絶滅した植物は、忠実に人工で作られています。

最初、地上は、藻から進化した苔で覆われていきます。

苔はさらに進化し、根も葉もない茎だけの植物が現れ、今もちゃんと生き延びています。

ちょうどそこの前を通りかかったドイツから来たというご夫妻に、地上にはじめてあらわれたこのマツバランをバックに写真をおねがいしました。

写真の後、私の説明に興味を持たれたのか、ご自身ものぞき込んで写真をとっていかれました。

やがて、シダ類が繁茂するようになり

ソテツの仲間が現れます。

時を同じくして、海から陸に上がってきた生物が、ヒレを脚に進化させ、やがて恐竜になっていくのです。

シダ園

最後に訪れたのは、これもお気に入りの、シダ園です。

ここでシダを眺めながら、用意したランチを食べるのが私の習わしです。

今年は日本の、オニヤブソテツも植わっていました。

しかし、なんといっても圧巻は、桟道の両脇に生い茂るヘゴや、リュウビンタイの仲間です。定期的に霧が地面を這うように広がっていて、シダには最高の環境です。

ここを後にして、タングリン門からMRT/地下鉄に乗って帰るのがいつものコースです。

まだまだガーデンはあるのですが、歩くだけならともかく、丹念に足を止めてみて歩くとなると、とても2日では足りません。

最後にこんな話もつけ足しておきます。

インド人の若いカップルが、私を呼び止め、林の中を指さしていました。大きなトカゲが、小川の石の上でじっとしています。

私が写真をとろうと近づくと、危ない危ないとしきりに注意していました。

トカゲは歯がないので、子供のころは捕まえて指に嚙みつかせて遊んでいたことがあり、トカゲなどちっとも怖くないのです。

昨年東山動物園に来た、コモドドラゴンを見に行きましたが、あんなふうに毒液をかけられてもいけないので、トカゲに背を向けて、インド人の男性に、トカゲと一緒のところを写真に撮ってくれと頼みました。

女性の方は、トカゲがピョンと飛びついてくると心配したのか、離れて心配そうにみていました。

特にトカゲの天敵もいないようなので、植物園の中にはまだまだたくさんのトカゲがいるのではないかと思いました。

ガーデン・バイ・ザベイ

【記事一覧】 記事一覧を見る/ 【庭師のブログ】 庭師のブログを見る

にしている

にしている