ハイソフト「日本の美しい橋」ギャラリーへようこそ。

ここでは、当サイトの管理人が自らハイソフトを購入し、賞味したうえで、収集した「日本の美しい橋」カード全16枚を展示いたします。

どうぞ、ごゆっくりご観賞くださいませ。

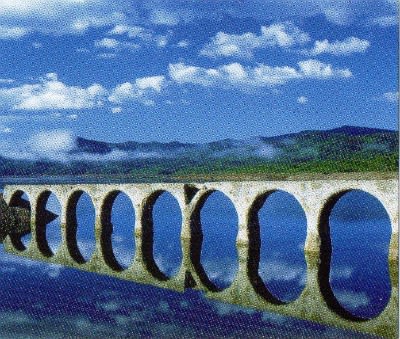

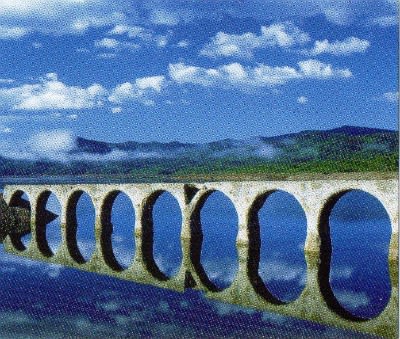

No.1 タウシュベツ川橋梁 (北海道河東郡上士幌町・糠平湖(かつてはタウシュベツ川))

旧国鉄士幌線タウシュベツ川橋梁は、長さ130メートル、幅3メートルのアーチ橋構造の鉄道橋です。

昭和14年(1939年)に国鉄士幌線が十勝三股駅まで開通した際に、架橋されました。

昭和30年(1955年)糠平ダムが建設され、橋梁はダム湖の糠平湖に沈むこととなりました。

季節によって湖底に沈んでいたり、湖上に姿を現したりすることから、「幻の橋」とも呼ばれていますが、そのことは橋梁自体の損傷を進行させ、橋梁自体の崩壊も時間の問題と考えられているそうです。

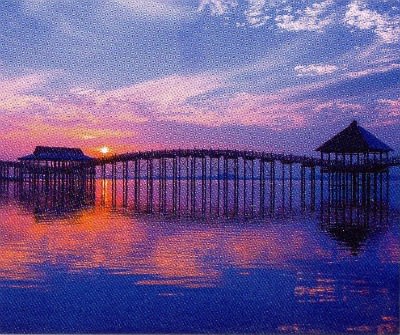

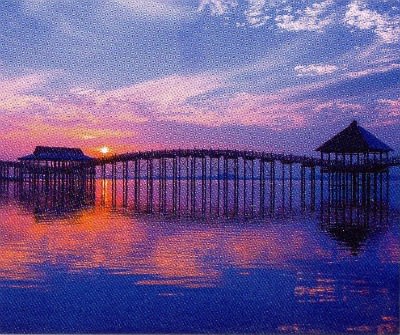

No.2 鶴の舞橋 (青森県北津軽郡鶴田町・廻堰大溜池(津軽富士見湖))

鶴の舞橋は、長さ300メートル、幅3メートルの歩行者専用橋で、木造のアーチ橋では日本最長を誇ります。

橋が架かる廻堰大溜池は、岩木山(津軽富士)がよく見えることから「津軽富士見湖」と呼ばれています。

地元の良材である青森ひばを使用してできた橋は、鶴が飼育されている丹頂鶴自然公園と、富士見湖パークのふたつの公園を結んでいます。

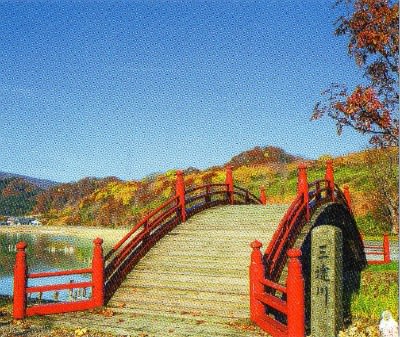

No.3 恐山太鼓橋 (青森県むつ市・三途川(正津川))

恐山太鼓橋は、恐山菩提寺の一部をなず歩道橋です。

恐山は、カルデラ湖である宇曽利山湖とそれを取り囲む外輪山をあわせた総称で、単独で「恐山」という山があるわけではありません。

太鼓橋の先に恐山菩提寺の山門があり、その境内は三途の川向こうの「あの世」の景色が広がっています。

No.4 谷瀬の吊り橋 (奈良県吉野郡十津川村・十津川(熊野川))

谷瀬の吊り橋は、長さは297.7メートルの吊り橋構造の歩行者専用橋で、生活用の吊り橋としては日本最長を誇ります。

昭和29年(1954年)当時800万円もの工費をかけて架橋されました。

この工費の8割は谷瀬の集落に住まう人々が負担したもので、当時の集落の人々にとっては悲願の吊り橋であったことが思い起こされます。

架橋当時は日本最長の歩道吊り橋で、その後に架橋された「日本最長の歩道吊り橋」はいずれも観光用のものであり、現地の生活に根付いているという点に絞れば、谷瀬の吊り橋はいまだ日本最長であり続けています。

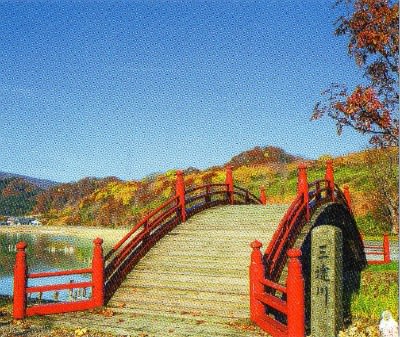

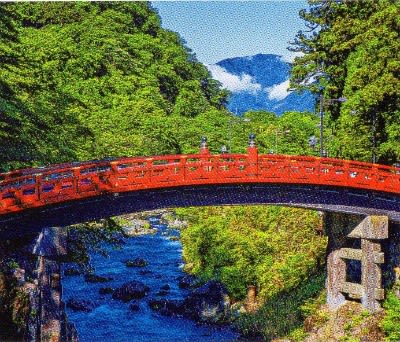

No.5 二荒山神社神橋 【国指定重要文化財】(栃木県日光市・

二荒山神社神橋は、長さは28メートル、通行幅は7.4メートルの歩行者専用橋で、世界遺産「日光の社寺」の構成物件のひとつです。

奈良時代の末期、日光山中禅寺を開いた

上人が神仏に加護を求めたところ、2匹の蛇が現れ、その背から

この伝説から「山菅橋」「山菅の蛇橋」とも呼ばれています。

No.6 日本橋 【国指定重要文化財・日本三名橋】(東京都中央区・日本橋川)

日本橋は、長さは49.1メートル、通行幅は27.3メートル、アーチ橋構造の道路橋です。

江戸幕府の街道整備計画のさきがけとして造られることとなり、慶長8年3月3日(1603年4月14日)に完成しました。

翌年には五街道の基点と位置付けられ、以後江戸で最もにぎわう場所となっていきます。

しかし火事による焼亡10回を数えるほか、のべ18回もの架け替えがなされ、現在の橋は明治44年(1911年)4月3日に完成したものです。

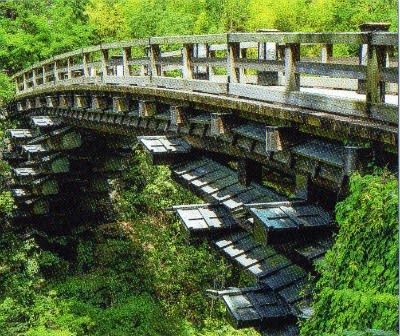

No.7 猿橋 【国指定名勝・日本三奇橋】(山梨県大月市・桂川(相模川))

猿橋は、長さは30.9メートル、通行幅は3.3メートルの歩行者専用橋で、かつては刎橋で造られていました。

推古天皇の御代の610年ごろに、百済の渡来人の

時代は下り、江戸時代に江戸から甲府まで甲州街道が整備されると、猿橋は街道の一部を構成し、周囲の渓谷とともに「甲州街道随一の名勝」とうたわれました。

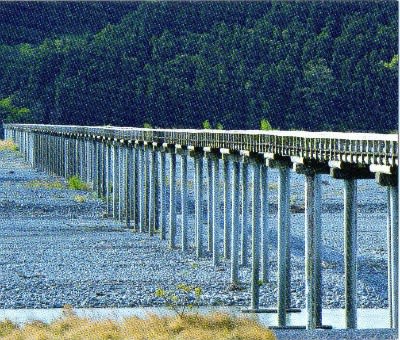

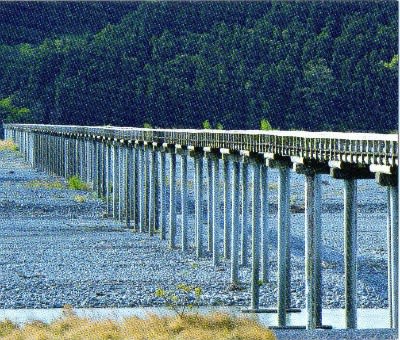

No.8 蓬莱橋 (静岡県島田市・大井川)

蓬莱橋は、長さ897.4メートル、通行幅は2.4メートルの木造歩道橋です。

江戸時代は架橋が許されなかった大井川に、明治12年(1879年)牧之原台地と東海道の島田宿(島田市)を結ぶために架けられた橋です。

平成9年(1997年)12月30日に、「世界一の長さを誇る木造歩道橋」としてギネスブックに認定されました。

長い木=「長生き」の橋、897.4=「やくなし(厄無し)」の橋として、パワースポットにもなっているのだそうです。

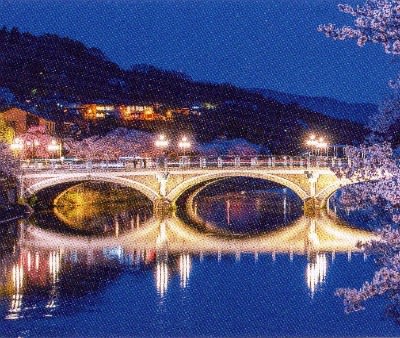

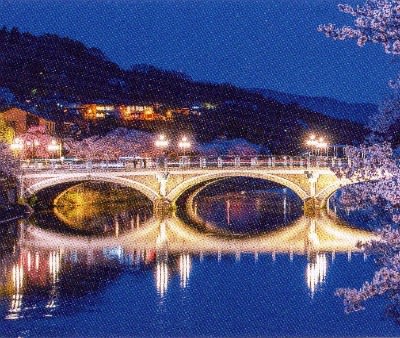

No.9 浅野川大橋 【国登録有形文化財】(石川県金沢市・浅野川)

浅野川大橋は、橋の長さは55メートル、幅は17メートル、アーチ橋構造の道路橋です。

文禄3年(1594年)加賀藩の藩祖・前田利家が北国街道の橋として架けたのが最初といわれています。

現在の橋は大正11年(1922年)に架けられたもので、3径間連続固定アーチ構造という独特の構造をとるアーチ橋となっています。

昭和41年(1966年)までは北陸鉄道金沢市内線の路面電車が通行していました。

No.10 大井川鐡道レインボーブリッジ (静岡県

奥大井レインボーブリッジは、大井川鐡道井川線(南アルプスあぷとライン)の2本の鉄橋の総称です。

写真の右側が下流側の橋で、その長さは283メートル、上流側の橋は、その長さは191メートルで、双方ともに幅は5.45メートルあります。

ふたつの橋の間、接岨湖に突き出た半島状の陸地に奥大井湖上駅があります。

昭和47年(1972年)に長島ダム建設計画が立ち上がり、昭和52年(1977年)に建設が始まりました。

このダム建設により大井川鐡道井川線が水没することとなりましたが、昭和61年(1986年)に路線の付替工事が始められ、平成2年(1990年)新しい井川線が運行を開始、奥大井湖上駅も同時に開業しました。

工事はその後も続き、平成14年(2002年)長島ダムが竣工しました。

No.11 南禅寺水路閣 【京都府指定史跡】(京都市左京区)

南禅寺水路閣は、南禅寺の境内を通る琵琶湖疏水の一部を構成し、長さは93.2メートル、幅は4メートルあります。

3代目京都府知事・北垣国道は、戦災と東京

明治18年(1885年)に工事が始まり、南禅寺水路閣は明治21年(1888年)に、琵琶湖疏水は明治23年(1890年)に完成しました。

明治時代に入ってから、大規模な土木工事は外国人技師が設計監督をしていましたが、琵琶湖疏水は日本人が設計監督した初めての大型土木工事でした。

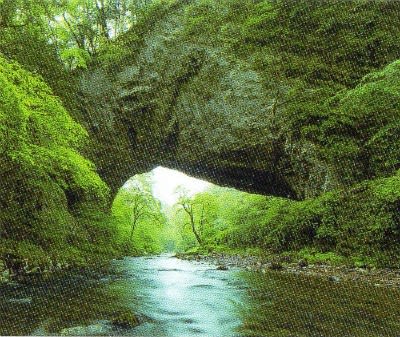

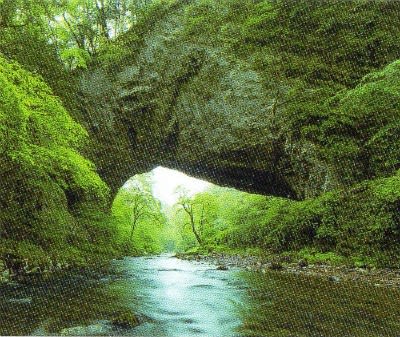

No.12 帝釈峡雄橋 【国指定天然記念物・国指定名勝】(広島県庄原市・帝釈川)

雄橋は、長さは90メートル、通行幅は18メートルで、世界最大級の天然橋といわれています。

中国山地有数の渓谷・帝釈峡に鎮座する巨大な石灰岩が、川の浸食作用によって下の部分が貫通するに至り、橋のようになったといいます。

雄橋は、帝釈川を挟んだ地域の生活道の一部となっていたほか、「神が架けた橋」あるいは「鬼が架けた橋」との伝承もあり、地域住民の信仰の対象にもなっていました。

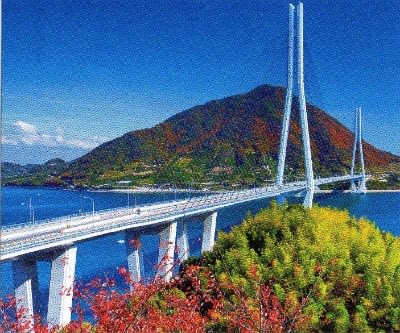

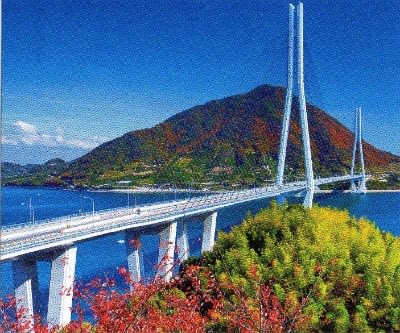

No.13 多々羅大橋 (広島県尾道市・愛媛県今治市・多々羅海峡(瀬戸内海))

多々羅大橋は、全長は1,480メートルの道路橋で、斜張橋構造の橋では世界で5番目を誇り、国内では最長となっています。

広島県の

逆Y字型の主塔の下で大きな音を出すと、「鳴き龍」現象が発生します。

その現象を体験できるように、主塔部の歩道には“ばち”が設置されています。

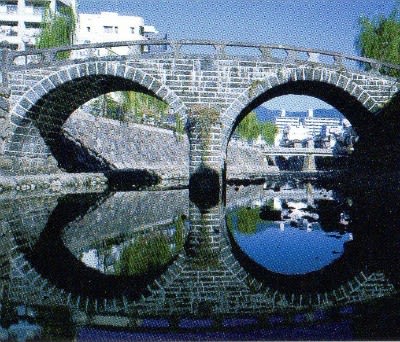

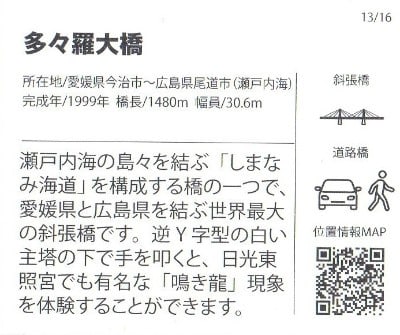

No.14 長崎眼鏡橋 【国指定重要文化財・日本三名橋】(長崎県長崎市・中島川)

眼鏡橋は、長さ22メートル、幅3.65メートルあり、琉球王国時代に架けられた天女橋【国指定重要文化財】を除くと日本最初の石造りのアーチ橋です。

寛永11年(1634年)中国から来日した高僧・

「眼鏡橋」という名称は通称ではなく正式名称で、文化財としての名称も「眼鏡橋」です。

また眼鏡橋はこの長崎市のもののほか、隣の諫早市にも存在します。

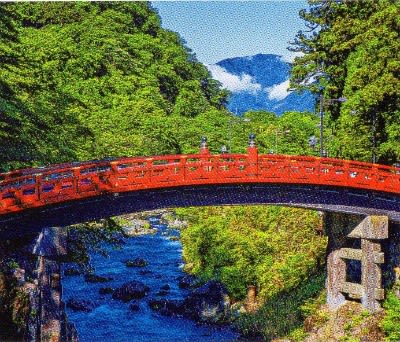

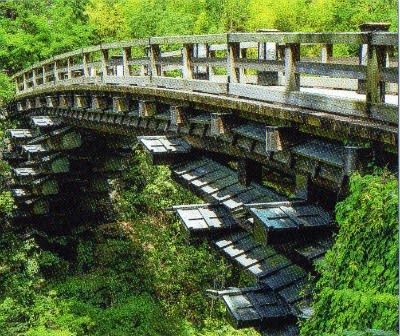

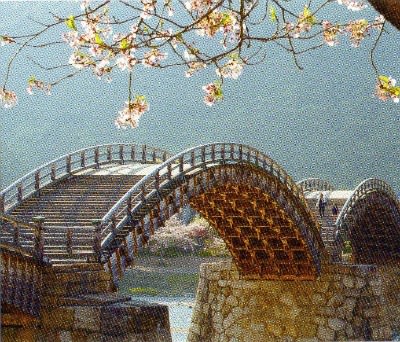

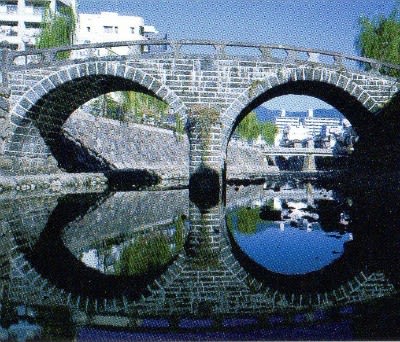

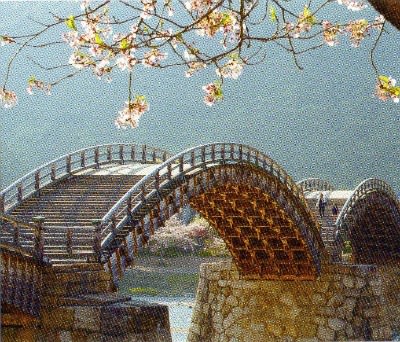

No.15 錦帯橋 【国指定名勝・日本三名橋・日本三奇橋】(山口県岩国市・錦川)

錦帯橋は、長さ193.3メートル、幅5メートルの歩行者専用橋です。

長州藩岩国領の3代領主・吉川広嘉は、中国の名勝・西湖の6連アーチ橋から着想を得て、延宝元年(1673年)建設に着手しました。

同じ年の10月に錦帯橋は完成しますが翌年の洪水で橋脚が壊れ、橋も落ちてしまったため、橋脚を石垣で強化したうえで再建しました。

橋脚の改良により、錦帯橋は昭和25年(1950年)のキジア台風まで276年間、定期的な架け替え工事はあったものの、洪水などで流失することはありませんでした。

No.16 愛本橋 【日本三奇橋】(富山県黒部市・黒部川)

愛本橋は、長さは130メートル、通行幅は8.6メートルの道路橋です。

寛文2年(1662年)3代加賀藩主前田綱紀の命により、北陸街道をつなぐ橋として架けられました。

黒部川はたびたび増水し橋脚を立てるには適していなかったため、川の両岸から大木を突き出して橋を支える

昭和47年(1972年)には12代目の橋としてアーチ橋が架けられて現在に至ります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます