2 0 1 6 年 9 月 1 6 日 ( 金 )

午 前 5 時 2 6 分

J R 青 森 駅

この日は早朝5時にホテルをチェックアウト。

早々に青森を発ちます。

めざすは試される大地・北海道。

そして北海道最初の目的地は、北海道唯一の近世城郭・

松前城【国指定史跡】です。

北海道へ上陸するには、青森駅の隣り・

新青森駅から

北海道新幹線に乗って、一気に上陸することができます。

このルートで進むと・・・

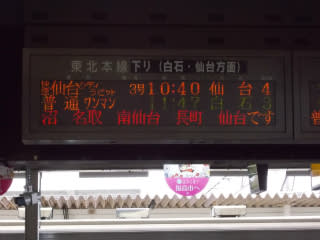

JR東日本 青森駅 4番線 5時45分発

■奥羽本線 普通 弘前行き

新青森駅 2番線 5時49分着

JR北海道 新青森駅 12番線 6時32分発

■北海道新幹線 はやて91号 新函館北斗行き

木古内駅 12番線 7時24分着

*所要時間 1時間39分 (乗車時間 56分 待ち時間 43分)

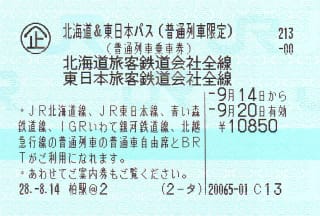

*移動距離 117.2km *運賃 2,800円(乗車券は北海道&東日本パス使用(不使用の場合は2,160円) 特急券:2,800円(通常期料金))

これが最速の上陸ルートですが、新青森で43分もの待ち時間が生じる上に、この日最初の目的地への拠点・

木古内駅の到着時刻が早すぎます。

「低予算」をモットーとしている我が城攻め旅にとっては、特急料金の支出もできるだけおさえたいところです。そこで・・・

津軽線

津軽線で津軽半島をちまちま北上して、途中から北海道新幹線に乗り換えるルートで上陸を図ることとしました。

こうなると発車時刻の6時15分まで、時間がだいぶ余ってしまいます。

お食事は・・・開店している店が見当たらなかったので、青森駅構内を散策。

コンコースから望む

青森ベイブリッジ。

橋げたの下にある工場のような屋根の建物は、

A-FACTORY(エー・ファクトリーという商業施設だそうです。

1番線に停車していた

青い森鉄道線の

701系車両。なんともゆる~いラッピングデザインです。

もちろんこれには乗りません。

青い森鉄道線が乗り入れる1番線は、レールが駅構内で行き止まりとなっています。

同じく2番線も行き止まり。

ですがJR線の乗り入れる3番線以降のレールは、駅構内では終わらず先に伸びています。

5番線・6番線ホームへ。

青森らしく、機器がリンゴに入っているようですね。

青森ベイブリッジの方向にプラットホームを進むと、

「連絡船↑」の表示が残っています。

青函トンネルが開通する前は、本州と北海道を

青函連絡船が結んでいました。

旅客も貨物も連絡船が担っていたゆえに、青森駅は青森港のそばにでき、レールは青森駅を通り過ぎて青森港まで伸びていました。

そして鉄道のレールは、各方向から青森駅に収束するような形で敷かれ、さらに青森港へと続いたのでした。

対岸の

函館駅や、瀬戸大橋が開通する前に拠点となっていた

高松駅でも、レールが収束するような構造になっています。

連絡船の名残り・その弐。コンコースからかなり離れたところにあります。

長い車両の列車が入線しない現在の青森駅にとっては無用の長物ともいえそうですが、いまなお現役です。

連絡船がなくなったため、青森港方向の表示は黒塗りになっています。

青森駅の散策はこのくらいにして・・・

この日最初の電車は、6時15分発

津軽線 普通電車 蟹田行きです。

車両は

E701系電車。

ロングシートの通勤型車両なので、座席に座ってしまうと車窓を楽しむのは難しいです。

よってここでは敢えてお立ちで乗車しました。

午 前 6 時 1 5 分

青 森 駅 を 出 発

電車は定刻どおり発車。

通勤よりは通学の高校生が多い印象を受けます。

津軽線は津軽半島の東岸を北上するローカル路線ですが、意外にも車両は3両、そしてお立ちの人もいます。

最初は青森の市街地を走っていきます。

青森駅を出て最初の駅は、

油川駅。

このあたりは青森の住宅街が続いています。

しかし油川駅を出ると、

西側では建物は見えなくなり、おなじみの風景が広がります。

この日の田園風景も美しいです。

向こうに見える高架は、この年開通したばかりの

北海道新幹線です。

6時27分、

津軽宮田駅に到着。

駅の東側にはお寺さんがあるのか、目の前は

お墓・・・。

そういえば津軽線の各駅は、駅名標が独特です。

八戸線のときもそうだったように、津軽線にも路線オリジナルの駅名標があるようです。

津軽線は地図で見ると

陸奥湾のすぐ近くを通っているのですが、海と津軽線との間に宅地が広がっていて、なかなか海を見ることはできません。

奥内

奥内、

左堰、

後潟、そして6時41分

中沢駅、

6時46分

蓬田駅に到達。

いまだ陸奥湾はよく見えません。

郷沢駅、

瀬辺地駅を過ぎてようやく・・・

陸奥湾

陸奥湾が見え始めました!

電車と海との間に建物はなくなり、おだやかな陸奥湾に沿って進みます。が、それもつかの間。

6時58分、終点・

蟹田駅に到着しました。

蟹田駅で乗り換えて、さらに津軽半島を北上します。

今度の列車は、7時07分発

津軽線 普通列車 三厩行きです。

今度の車両は

キハ40系気動車で、車窓の楽しめる座席配置になっています。

出発時刻まで時間はありませんが、蟹田駅構内をできるだけ散策。

蟹田駅の駅舎。

それほど大きくはない駅舎に、木製の駅名標がとてもいい感じです。

旅情、「遠くに来たな~」という感覚を呼び起こしてくれます。

「蟹田ってのは風の町だね」

太宰治

「蟹田ってのは風の町だね」

太宰治の小説

「津軽」からの一節をモニュメントにしちゃったものが、ホームに立っています。

「津軽」は、太宰が自身の故郷である津軽を旅して著した紀行文のような内容なので、この「蟹田ってのは~」は太宰自身の言葉と考えられています。

しかしこの部分をよく読むと、

「その前日には西風が強く吹いて、N君の家の戸障子をゆすぶり、『蟹田つてのは、風の町だね。』と

私は、れいの独り合点の卓説を吐いたりなどしてゐたものだが、けふの蟹田町は、前夜の私の暴論を忍び笑ふかのやうな、おだやかな上天気である。そよとの風も無い」

・・・とあるのです。これはどちらかといえば、

「蟹田ってのは、風の町じゃないね」とも読めるのです。

その後太宰たちは、蟹田にある

観瀾山公園で郷土の人士と花見をするのですが、ここで文学談義が始まり、酒の回った太宰は当時「小説の神様」とも呼ばれていた

志賀直哉を批判しまくったそうです。

「『・・・しかし、君たちは、僕を前に置きながら、僕の作品に就いて一言も言つてくれないのは、ひどいぢやないか。』私は笑ひながら本音を吐いた」

これが太宰の本心だったのかもしれませんが、この蟹田の記述が太宰と志賀との確執のもとになったといわれています。

蟹田駅のスタンプも、「蟹田ってのは風の町だね」。

それよりも「ニューヨーク、ローマと結ぶ町」という文言が気になりました。

温暖な気候のイメージがあるローマって、じつはかなり北に位置しているんですねぇ。

午 前 7 時 0 7 分

青 森 県 東 津 軽 郡 外 ヶ 浜 町

J R 蟹 田 駅 を 出 発

蟹田駅を出ると、津軽線は海から離れていきます。

しばらくは田園地帯を進んでいきます。

蟹田駅のお隣、

中小国駅です。

新幹線が開通する前は、この駅が

海峡線(津軽海峡線)の分岐駅でした。

中小国の次、

大平駅を過ぎると、

次第に森が迫ってきて、

「青い森の県」の名のとおり、青い森の中を進んでいきます。

青い森を抜けるとほどなく、

7時32分、

津軽二股駅に到着。ここで下車します。

列車は私(と男2人)を下ろし、竜飛崎の方へと消えていきました。

津軽二股駅の全貌・・・

なんとプラットホームだけ。駅舎はおろか、待合小屋もベンチもありません。

これが津軽二股駅の入口。きわめてシンプル。

津軽線の線路の先にある通路は、

海峡線(津軽海峡線)の

津軽今別駅へ続いていました。

通路の上側に見える架線は、海峡線のものです。

現在は、北海道新幹線が開業したため、津軽今別駅は廃駅となり、通路も閉鎖されています。

架線のさらに上側に、北海道新幹線の高架が通っています。

津軽二股駅からの通路、現在はこのとおり。

たいそう高いところにある通路を経由して、

奥津軽いまべつ駅に続いています。

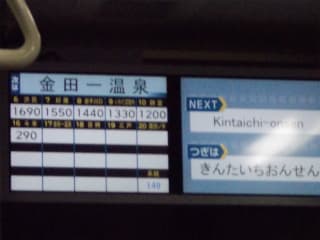

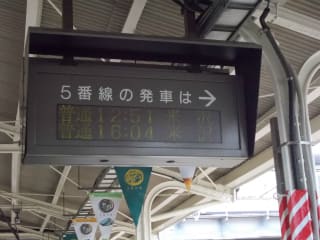

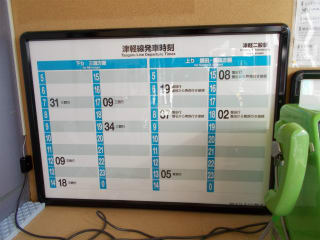

津軽二股駅に隣接している

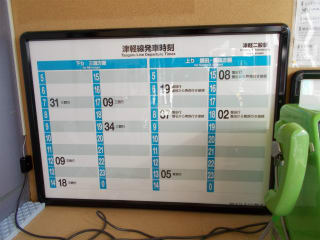

道の駅いまべつの中にある時刻表。

蟹田から三厩までの本数は、なんと1日5本!

私が下車した7時31分発の列車の次は、なんと12時09分までありません!!

みうらじゅん氏のいうところの

「地獄表」ですね。

(氏によると、落ちたら出られない地獄のように、本数が少ない時刻表のことを「地獄表」と呼んでいるそうです)

・・・この旅では、これをも上回る

地獄表を何度も見ることになります。

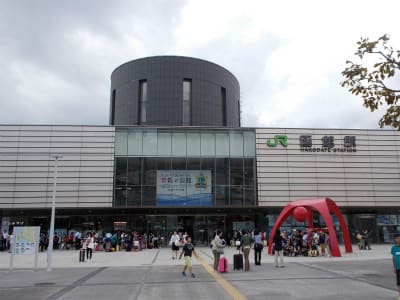

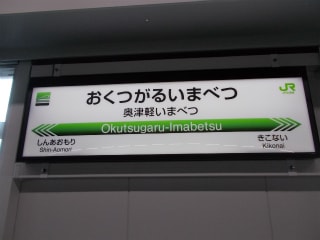

奥津軽いまべつ駅

奥津軽いまべつ駅の正面。

開業したばかりの新しい駅舎は、楼閣のごとき高さを誇ります。

ホームに向かう通路へは、115段もの階段を上る必要があります。

私は当然、エレベーターを使います。

なかなかの見晴らしです。

駅前には閑散としていて・・・なんてレベルではなく、森の中に大きな駅がポツンとあるような印象です。

先ほどまで乗車していた

JR津軽線のレールです。

津軽二股駅のホーム、

旧津軽今別駅の連絡通路の様子がよくわかります。

津軽二股駅に隣接している建物が

道の駅いまべつで、

「アスクル」という施設もあります。

事務用品は売っていませんよ~(^^)

こんどは反対側。

海峡線の保守基地が見渡せます。

北海道新幹線のレールもわずかに見えます。

連絡通路を通り、新幹線ホームへ入ります。

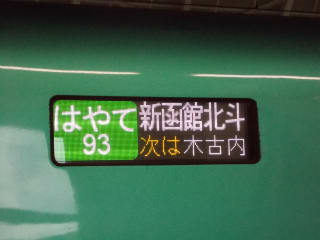

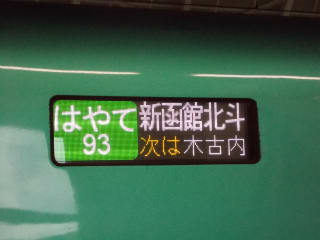

乗車する電車は、

北海道新幹線「はやて93号」 新函館北斗行きです。

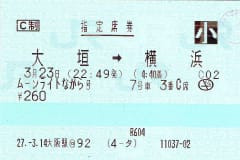

新幹線ということで、通常は

乗車券と

特急券が必要になります。

しかし今回は、

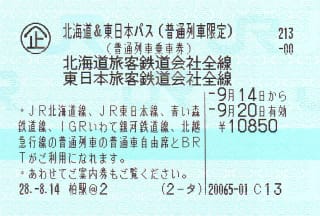

北海道&東日本パス

北海道&東日本パスが乗車券の代わりとなります。

北海道&東日本パスでは新幹線に乗れないのが原則。

しかし

出発駅と到着駅が双方とも新青森駅・新函館北斗駅の間にある場合は、北海道&東日本パスが乗車券の役割をなし、さらに特定特急券を購入すれば、新幹線に乗車できるのです。

今回は出発駅が奥津軽いまべつ駅、到着駅が木古内駅で、双方とも新青森駅・新函館北斗駅の間にあります。

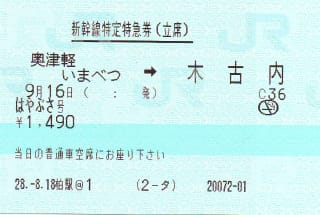

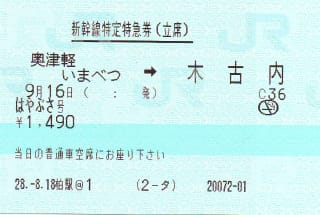

この日までわが財布の中でおとなしくしていた、奥津軽いまべつ・木古内間の

特定特急券を使う時がきました。

特定特急券とは、特別料金で乗車できる特急券のことです。・・・なんのこっちゃ???

東北・北海道新幹線は、

「やまびこ」「はやて」「はやぶさ」の3つの車両が存在します。

・・・ああ、そういえば

「なすの」もいましたね(^_^;)

このうち

「はやて」「はやぶさ」は全車指定席なので、この2つに乗車するには必然的に指定席料金を支払う必要があります。

そして

盛岡駅以北には、「はやて」「はやぶさ」しか運行していないので、盛岡駅以北に新幹線で行くには、必然的に指定席料金が発生してしまいます。

しかし

盛岡駅以北の新幹線車両は、基本的にガラガラなので、この区間だけの乗客に指定席料金を強いるのはどうかなぁ~という考えが至極当然に生じることでしょう。

そこで、出発駅と到着駅がそれぞれ(1)

盛岡駅・新青森駅間にある場合、(2)

新青森駅・新函館北斗駅間にある場合に、

指定席料金のかからない特急券を販売しているのです。

特定特急券で乗車する場合、

グリーン席とグランクラス席以外の席ならばどこでも着席することができます。

ただし優先度は

指定席券の乗客に劣後するすなわち

座った席に指定席の乗客がやってきたら、席をどかなければならないわけです。

満席になっていたら、当然ながらお立ちとなります。滅多にないでしょうが。

長々と説明しましたが、発車までまだ時間があるので、スタンプを確実に回収します。

奥津軽いまべつ駅のスタンプはふたつ。

ひとつは

「荒馬の里」・・・今別町の

荒馬祭りをもとにしたスタンプのようです。

もうひとつは

「日本一小さい新幹線のまち」。

今別町は人口が3,000人未満と、たしかに「小さい新幹線のまち」と言えそうです・・・いや「まち」より「むら」かな?

駅の中には食事できそうなところはなかったので、新函館北斗行きの電車が入線する12番線へ下り立ちます。

ホームは

人の気がほとんどなく閑散としています。やはり「日本一小さい新幹線のまち」の駅です。

そして利用者は少ないと想定されているのか、

ホームがかなり狭いです。

ホームドアがなかったら転落事故が起きそうなくらい、新幹線の駅にしてはホームがかなり狭かったです。

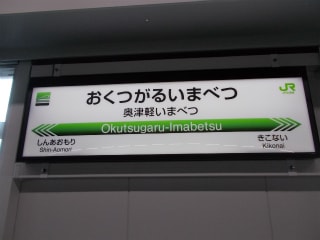

奥津軽いまべつ駅の駅名標。

この駅は青森県内にあるのですが、JR北海道が運営しています。

午 前 8 時 1 1 分

は や て 9 3 号 が 入 線

当サイトの城攻め旅では

初の新幹線乗車です!

というわけで、記念すべき最初の新幹線撮り鉄に挑戦・・・

新幹線E5系電車

新幹線E5系電車・・・あまりうまくいきませんでしたなぁ。

今回は新幹線の後方寄り・3号車に乗り込みました。

ご覧のとおり席はガラガラ、おそらく席を奪いに来る指定席の乗客はいないでしょう・・・いたとしてもお立ちの状況にはならないはずです。

午 前 8 時 1 3 分

は や て 9 3 号 発 車

奥津軽いまべつ駅を発ち、次の停車駅は

木古内。

この旅3日目にして、ついに本州を脱出します。

津軽半島の青い森の光景が流れていくようにはやて93号は進み、乗車して数分で車掌氏がアナウンスを始めました。

本州脱出の大イベント・

青函トンネルに入ります。

青函トンネルは、いうまでもなく日本最長のトンネル。

その長さは53.85kmで、世界一長い海底トンネルであり、また世界一深い海底にあるトンネルでもあります。

新幹線が青函トンネルを通過するのには、約25分かかるそうです。

車掌氏が青函トンネルの紹介をし終わり、

「列車は、只今青函トンネルに入りました」

「列車は、只今青函トンネルに入りました」

残念ながらトンネルに入った瞬間の画がうまく撮れず、LEDパネルの

「只今青函トンネルに入りました。」も撮れずじまい。

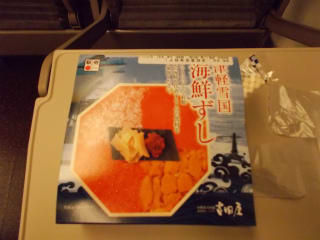

これからの約25分間は、車窓はトンネルの照明しか見えないので、ちょうどやってきた

車内販売のおねいさんより、朝食をお買い上げ。

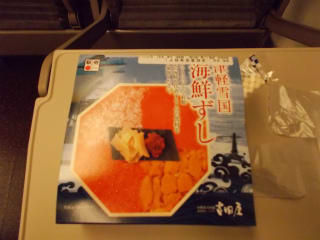

津軽雪国海鮮ずし! うまい!

津軽雪国海鮮ずし! うまい!・・・けど、ちょっと少ないかな。

それでも、カニ、紅鮭、イクラ、そしてウニが端正に配されていて、そのどれもが美味かったです。

とくにウニに関しては久しぶりにおいしいウニをいただくことができました。

「みなさま、北海道へようこそ」

「みなさま、北海道へようこそ」

たぶんマニュアルに載っているであろう、車掌氏の名文句とともに、ついに「試される大地」が私の前に現れました!

景色は・・・津軽半島とそれほど変わらないかな。

そう思いながらも新幹線はすばやく北海道最初の駅・

木古内へ。

午 前 8 時 4 9 分

北 海 道 上 磯 郡 木 古 内 町

は や て 9 3 号 、 木 古 内 駅 へ

はやて93号は定刻どおり木古内駅へ。

私と何人かの乗客を下ろし、函館方面へと消えていきました。

大谷翔平

大谷翔平と

なんらかのゆるキャラに見送られ、

木古内駅の外へ。

初めて北の大地に足をつけた瞬間でもありました。

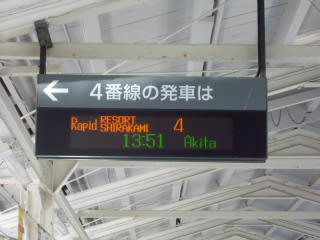

【今回の乗車記録】

JR東日本 青森駅 6番線 6時15分発

■津軽線 普通 蟹田行き 3両

2番線 6時58分着

蟹田駅 3番線 7時07分発

■津軽線 普通 三厩行き 2両

津軽二股駅 7時32分着

JR北海道 奥津軽いまべつ駅 12番線 8時13分発

■北海道新幹線 はやて93号 新函館北斗行き 10両

木古内駅 12番線 8時49分着

*所要時間 2時間34分(移動時間 1時間44分 待ち時間 50分)

*移動距離 121.4km *運賃 1,490円(乗車券は北海道&東日本パス使用(不使用の場合は2,420円) 特急券 1,490円)