吹雪の中で出会ったタクシーで、一条滝から戻る。

上の地図の南側から、復原町並へ戻った。

タクシーの料金メーターは4,000円くらいだったか?

支払ってから降りようとしたら、運転手氏は復原町並の出口で待つという。

雪に次ぐ雪にやられていた私は、断固拒絶する気力もなく、なし崩し的に運転手氏の言われるがままに。

復原町並は、入場料210円。

そして、入城券売り場で100名城スタンプがもらえる。

37番、一乗谷城!・・・には行ってないんだけどね、山の中だし。

朝倉氏は、朝倉孝景(英林)の代に一乗谷に本拠を構えたとされる。

英林は、応仁の乱に参戦して西軍から東軍に寝返り、その過程で越前守護・斯波氏や守護代・甲斐氏と争い、越前国に覇を唱えた。

越前平定戦は英林の子・氏景、孫・貞景の代まで続いた。

貞景の代で越前は平定され、加賀の一向一揆とも和睦し、越前国内は貞景の子・孝景の代まで戦乱とは無縁であった。

そのため公家などの文化人が、戦乱を避けて越前に移り、一乗谷には今日にも劣らない華やかさを誇ったという。

しかし朝倉義景の代になると、一向一揆衆が再び蜂起。

織田信長との戦いにも消耗し、1573年の刀根坂の戦いで朝倉軍は壊滅。

義景は一門の裏切りにあい自害、一乗谷の城下は織田軍の焼き討ちにあい灰燼に帰する。

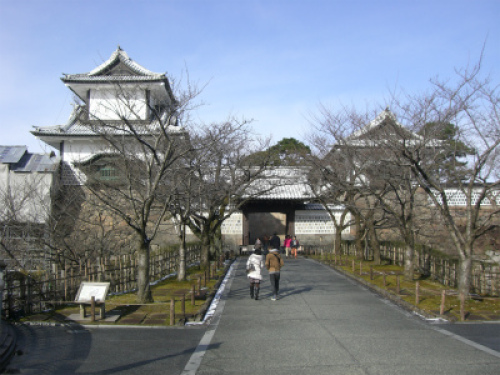

一乗谷朝倉氏遺跡の発掘調査に基づき、原寸大に復元されたという街並み。

こんな悪天候の日にもかかわらず、観光客のために雪かきがなされていた。

こちらは戦国時代の武家屋敷。

中では将棋を指してたり、食事の支度をしていたり。

一乗谷は、某・つながらない携帯一家の故郷でもあるらしい。

復原街並みを出ると、くだんのタクシーが私を待ち構えていた。

・・・料金メーターが順調に増加しているようだ。

次は、一乗谷朝倉氏庭園【特別名勝】で下車。タクシーはメーターを止めず待機。

一乗谷のシンボル・唐門。

唐門は、豊臣秀吉が朝倉義景の菩提寺を建てた際に造られた。

現存の唐門は、江戸時代に再築されたもの。

唐門の裏には豊臣家の家紋「五七の桐」が掲げられている。

唐門をくぐった先が、義景館跡。

建物の礎石などは、すべて雪の中に埋もれてしまっていた。

朝倉義景墓は、白一色の空間とは別の空間をなしていた。合掌。

小高い所に上がってから、義景館跡を見下ろす。

このあたりに位置するのが、湯殿跡庭園。

雪が深すぎて、庭園を味わう余裕がない・・・

そして、一時は弱まっていた雪がまた吹雪いてきて、

またまた雷鳴が轟く。

私は固まってしまった。

5分ほどフリーズしていたが、とりあえず動かなきゃということで雪中を歩き回り、別の庭園にたどり着いた。

諏訪館跡庭園は、朝倉義景の側室・小少将の館にあった庭園。

朝倉義景は小少将を溺愛し、毎日毎夜・・・と記録に残っているそうな。

一乗谷城!? 行けねぇよ、あんな雪山!