立ち食いそばじゃない、

本物の小諸そばをたらふくいただき、小諸城【国指定史跡】の登城へ。

小諸城は、しなの鉄道をはさんで北に大手門公園、南に懐古園と分かれています。

そばをいただく前、あらかじめ大手門公園に寄りました。

大手門公園は、駅から歩いて5分もかからないところにあります。

管理棟の様なものも一切見当たらない。

狭い空き地に、門がポツンとあるだけ。

しかししかし侮ってはいけません。

この大手門【国指定重要文化財】は慶長17年(1612年)建造で、小諸城で最も古い建物となっています。

建造主は仙石秀久、漫画「センゴク」の主人公です。

大坂に豊臣が残っていた当時、戦乱の火種はくすぶっており、華美な装飾が省かれた実践的な城門です。

戦国時代、佐久・小諸地方を治めていたのは大井氏であったが、甲斐の武田晴信(信玄)がこの地を攻め取りました。

晴信は、小諸の地を重要拠点と位置づけ、軍師・山本勘助に命じて小諸城を築城させたといいます。

武田家が滅亡すると織田、徳川の手に渡り、天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐で大功を立てた仙石秀久が城主となりました。

秀久は曲輪に石垣を用いるなど、小諸城を近世城郭に変貌させました。

現在残っている小諸城は、このときの普請をもととしています。

また秀久は、殖産興業の一環として、小諸地方で採れるそばを特産物にしました。

領民にはそば切り(現在の麺としてのそば)を振る舞い、そばの普及に努めたそうです。

秀久の子・忠政は上田へ転封となり、さらに2代後の政明は丹後国(兵庫県北部)出石に移ります。

上田のそば職人が出石に移ったため、出石でもそばが名産品となりました。

小諸城は、仙石家の転封以降は6氏16城主の居城となり、明治維新を迎えました。

大手門公園から、しなの鉄道を越えて徒歩約7分。

この日はしなの鉄道をくぐる地下道が工事中だったので、余計に時間がかかってしまいましたが・・・

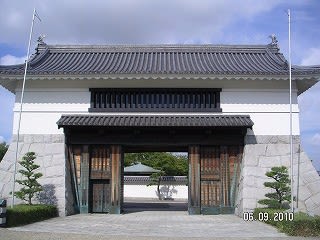

懐古園の入口に到着しました。

シンボルである三の門【国指定重要文化財】に出迎えられます。

正面にある「懐古園」の額は、徳川慶喜の子・

そして三の門は、門の位置より高い道路から撮っています。

体感では、撮影場所の道路と大手門公園が同じくらいかな~、いや道路の方が少し低いかな~といった具合。

いずれにしても、三の門の高度は大手門の高度よりも低い位置にあります。

小諸城は「穴城」、すなわち本丸に行くにつれ高度が低くなるという珍しい城なのです。

そういう「穴城」なので、攻め落とすのはカンタン・・・というわけではありませんでした。

それは低い本丸に行けばわかります。

三の門をくぐると、料金所がありました。

入園料は300円。(※旅行当時の金額です)

入園券といわんばかりでしょうか、なかなか小粋な贈り物をもらいました。

三の門をくぐった先は、二の丸です。

園内をそぞろ歩くと、ところどころに野面積みの古石垣が残っています。

関ヶ原の戦いで別働隊を率いていた徳川秀忠の軍勢を城主・仙石秀久が迎え、小諸城の二の丸が本陣となっていました。

ここから秀忠軍は上田城へ出陣し・・・痛い目に遭うわけです。

こちらは二の門跡。

二の丸と、北の丸および南の丸を隔てていました。

画像の石段をのぼったところは、二の丸の高台。

上田合戦前の徳川秀忠は、この高台の屋敷に逗留していたそうです。

さらに進むと、橋が架かっています。

断崖絶壁にかかっている黒門橋。

戦時には橋を壊し、本丸への侵入を防ぎます。

また、橋の向こうには黒門という櫓門が建っていたそうです。

黒門橋を渡ると本丸。

石垣に生した苔が、古城の雰囲気をかもし出しています。

黒門橋から右に回ると、城内唯一の井戸・荒神井戸と、天守台が残っています。

築城当初は3層の天守が建っていましたが、寛永3年(1626年)に落雷で焼失してしまいます。

その後、天守が再建されることはありませんでした。

天守台の向かいには、藤村記念館があります。

ふ~ん、ふじむらって誰だろう? 小諸地方の名士なのかな~。

もしかして、ヒゲDのことじゃないよね?

ヒゲDの記念館だったら展示物は・・・ドイツの道ばたで立てたテントとか・・・?

立て看板をよく見て、英語表記の部分から私は誤りを悟ります。

×

○

小諸は、明治の文豪・島崎藤村が7年ほど居住していたそうです。

「藤村」=Dを連想した私は、かなりの病でしょうか?

雪白く遊子悲しむ

さて、天守台にのぼるには、黒門橋の方からから回りこむこととなります。

本丸の石垣に囲われた曲輪は、現在は懐古神社の境内となっています。

境内には「鏡石」という、山本勘助が鏡の代わりにしたという石があります。

私は見逃してしまったんですけどね・・・。

懐古神社には、ニシキゴイが回遊する池があります。

この日は気温1ケタの寒さ、池中のニシキゴイはま~ったく動いていませんでした。

小諸城の最奥へ。

水の手展望台という見晴台からのながめ。

はるか下を千曲川が流れています。

見晴台の真下は断崖絶壁、こんなところから攻め入るのはほぼほぼ不可能でしょう。

こちらは懐古園の裏口にあたる酔月橋。

本丸は地獄谷とよばれる深い谷で隔てられています。

小諸城で籠城戦を行うことを想像すると・・・

背後が断崖絶壁で囲まれているので、守備する場所が前面の大手門に限られます。

援軍は大手門の横から現れるので、攻城軍は二正面作戦を強いられることにもなります。

また大手門を取られると城内が見渡せて不利なので、城兵は大手門を死守することとなります。いわば「背水の陣」の効果もありそうです。

小諸城が「穴城」であっても、難攻不落であることがよくわかります。

この日は城3つを攻略し、疲労がたまった私は早々に小諸駅へ戻ろうとしました。

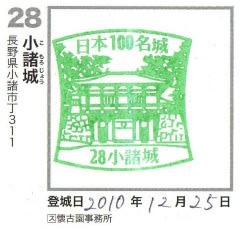

100名城スタンプをもらってない!

小諸駅の手前で思い出した私は、あわてて懐古園に戻ります。

スタンプがもらえる懐古園事務所は、料金所よりも入口側にありました。

事務所の、さらに奥の事務室。

職場感が満ち満ちている空間の、デスクからスタンプが登場。

28番、小諸城!

絵柄は・・・おそらく三の門でしょうか。

それにしても危うくスタンプなしで小諸を発つところでした。

安堵したところで、三の門をくぐり小諸駅へ戻っていきました。

撮影地:岐阜城ロープウェー休憩所

撮影地:岐阜城ロープウェー休憩所