体調がすぐれず長らく臥せっていたのですが、ようやくベッドから起き上がれるようになり、また少しづつ情報提供を始めたばかりなのですが、さきほどコメントを見ましたら、また「整体」に騙されているお母さんのコメントを読み、悲しくなりました。なんで、同じことが繰り返されるのでしょう。10年前とまったく状況は変わってない? 整形外科に関与するようになってからすでに40年以上になります。このStep by stepを書き出してからも9年。どんなに書いても、書いても、あの整体はのうのうと金儲けをしている。それも、あたかも自分は患者の味方、医者では治せない側弯症を自分は治せると表明している。日本は法治国家ではなかったのでしょうか? ゆらゆら揺れるベッドに横なってるだけで治るなんて、そんなことがあるわけないことも、目の前に側弯症と診断されたこどもを見たら、冷静な目も曇り、わらにもすがる思いで、大金を支払ってしまうことになる。

このStep by stepのなかで何度も書いてきましたが、彼らにできることは、彼ではなくても誰にでもできることです。カーブが進行する確率は50%。

進行しなかった患者だけの写真や、手紙を掲示しておけば、それを始めて見る人には、100%の治療率と錯覚してしまう。 そういうトリック。 単純なトリックなのですが、民間療法とは、病気を人質にしているだけに、人は簡単に騙されてしまう。誰でも、我が子は可愛く、我が孫は可愛く、なんとかしてやりたいと願うもの。でも、素人にできることは、ネットを検索して、「治る」とか「治った」という記事を見れば、これだ!! と希望の光を見た思いになるもの。それが人間の感情ですね。

国は厚労省を頂点として薬事法(現在は薬機法)によって医療を規制していながら、あのような民間療法は野放しのまま。なんともいたたまれない気持ちになってしまいます。

今回は、そういう「彼ら」が喜びそうな内容を選択しているのが、なんとも皮肉なのですが、神経モニタリングを語る上でこの話題は切り離せませんので、カテゴリ「脊椎手術中モニタリング」の流れとしてここに記載するものです。

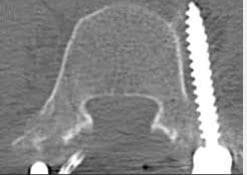

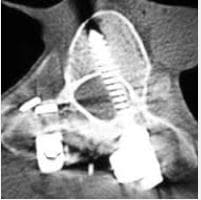

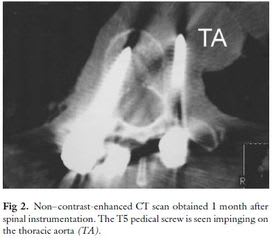

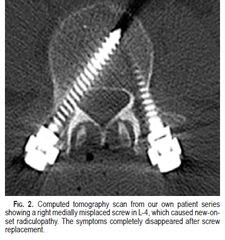

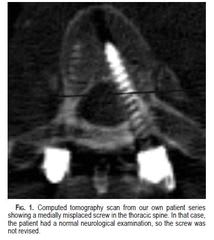

上記に幾つかのレントゲン写真と国内文献の概要を1件提示してみました。これらの写真を見て、どういう手術の状態であるかが理解できたでしょうか? これらは全て「手術のミス」です。

側弯症に限らず、脊椎疾患の多くは「固定術」を実施することになります。そして、固定術にはペデイクルスクリューと呼ばれるスクリューでの固定が必須となります。スクリューは椎弓根とよばれる箇所から椎体に向け刺入するのですが、そのとき、これらの写真で示したような「逸脱」がありえます。国内文献の概要には「スクリュー逸脱率7.5%」「スクリュー刺入に伴う合併症はなかった」と述べられているわけですが、発表された先生がたには悪いですが、7.5%なんて高率の数値を恥ずかしげもなく発表できる心臓を疑ってしまいます。しかも、合併症はなかった、と言う意味が理解できません。どの時点での「なかった」なのでしょう? 手術直後はなかった? では1年後は? 3年後は? あるいは、骨癒合後には全てのスクリューを抜去したから、問題なかった? と言うのでしょうか? (注意: ここに掲示した写真は、ネットから収集したものであり、文献の症例ではありませんので、おそらく逸脱率は7.5%ですが、その逸脱の程度はこれらの重篤なミスのような状態ではなかったゆえに、合併症はなかった。と言われているのかもしれません)

脊椎の解剖図をネットから検索して、これらの写真の状態を重ね合わせてみることはできるでしょうか?

脊椎 (椎体)の周囲には、血管があります。神経根と呼ばれる神経も派生しています。脊椎の内部には、脊髄があります。

スクリューが外側に逸脱している例では、血管損傷のリスクがあり、また内部に逸脱している例では、脊髄損傷のリスクがあります。つまり、ここに掲示した例はすべて、なんらかのスクリュー刺入のミスに伴っての障害が発生していてもちっとも不思議ではない症例ばかり、ということです。

私は、ここで、手術ミスの恐怖を訴える為に、これを記述しているわけではありません。逆に、このような「ミス」を防止する方法がすでに存在していることを皆さんにお知らせしたく、これを書いています。術中におこなう神経モニタリングによって、このようなミスを防ぎえる技術がすでに国内でも提供されています。

これから脊椎手術を受けることが決まっている方や、計画されている方は、担当の先生に「神経モニタリングはどうなっているでしょうか?」「スクリュー逸脱を防止する為の EMGを用いた神経モニタリングを使用するでしょうか?」という事を質問されて、確認してください。 また、もしも逸脱があった場合は、どういう対応をするかを事前に確認してください。

その質問に対して、「万一逸脱が発見された場合は、(もちろんその逸脱の程度を十分に検証した上で)、リスクが高いと判断された場合は、直ちにそのスクリューを抜いて入れ直しの手術をします」と答えられる先生は信頼できるドクターですと言えるでしょう。

手術に完全とか、100%というものはありません。100%に近づける為の準備があるだけです。先生が技術研鑽することも、準備のひとつであり、安全な医療を提供する為に開発された医療機器....この場合は、神経モニタリング装置ですが...を用いるのも、100%に近づけるための準備です。そして、事前に、皆さんが、先生からの説明を聞き、ただし一方的に聞いているだけではなく、心配なことはしっかりと質問をすること。それも100%に近づける為の準備です。 ドクターまかせではなく、皆さん自身が勉強し、正しい情報のもとで行動すること。そういう関与が手術を受ける側の皆さんにも必要である、ということをどうか忘れないでください。

august03

☞august03は、メディカルドクターではありません。治療、治療方針等に関しまして、必ず主治医の先生とご相談してください。

医学文献の拙訳を提示しておりますが、詳細においてはミスが存在することも否定できません。もしこれらの内容で気になったことを主治医の先生に話された場合、先生からミスを指摘される可能性があることを前提として、先生とお話しされてください。

☞原因が特定できていない病気の場合、その治療法を巡っては「まったく矛盾」するような医学データや「相反する意見」が存在します。また病気は患者さん個々人の経験として、奇跡に近い事柄が起こりえることも事実として存在します。このブログの目指したいことは、奇跡を述べることではなく、一般的傾向がどこにあるか、ということを探しています。

☞原因不明の思春期特発性側弯症、「子どもの病気」に民間療法者が関与することは「危険」、治療はチームで対応する医療機関で実施されるべき。整体は自分で状況判断できる大人をビジネス対象とすることで良いのではありませんか?