新月期も終わりましたので備忘録的に。

・使用ISOについて

ISO1,600、6,400、12,800を使っていくつか撮ってきました。感覚的なものですが、1,600と6,400は多枚数スタックしていけば大きな差はないのかな、という印象です。12,800は合計6分程しかスタックしていないのでまだ参考程度ですが、対象によっては充分使えそうな気がします。ちなみに51,200くらいになってくるとアンプノイズのような赤カブリが発生するので、天体撮影には苦しいと思います。12,800~51,200については検証していません。

ISO6,400~12,800が実用域であれば、鏡筒の明るさにも依存しますが、30秒~2分の短い露光時間ですむのでオートガイドの精度があがります。撮影スタイルによってはガイドなしという選択もありなのかもしれません。あと、雲が頻繁に通過したり、強風が吹いたりするような悪条件下での歩留まりアップに大きな威力を発揮すると思います。機材や空のコンディションでISOを使い分けるのもいいかもしれません。

・リモート環境について

Canonデジカメ環境における、BackyardEOSやEOSUtilityに該当するソフトウェアがまだありませんので、リモートコントローラーを使います。

いくつか試してみましたが、真ん中にある有線リモコンに落ち着きました(HUQさんに教えていただきました)。よくあるオーソドックスなタイプのリモコンですのですぐに使う事が出来ました。ちなみに左はSONY純正の動画リモコン(タイマー機能なし)、右は赤外線リモコン(タイマー機能あり)です。赤外線のものはもちろんワイヤレスなので取り回しは楽なのですが、カメラの赤外線受光部にリモコンを向けて固定する必要があるので、ふとした事からシャッターミスの可能性がありそうです。うまい具合に固定する事が出来る方は使ってみてもいいと思います。カメラにぴったりと貼付きたい方には一番左のがおすすめです 笑

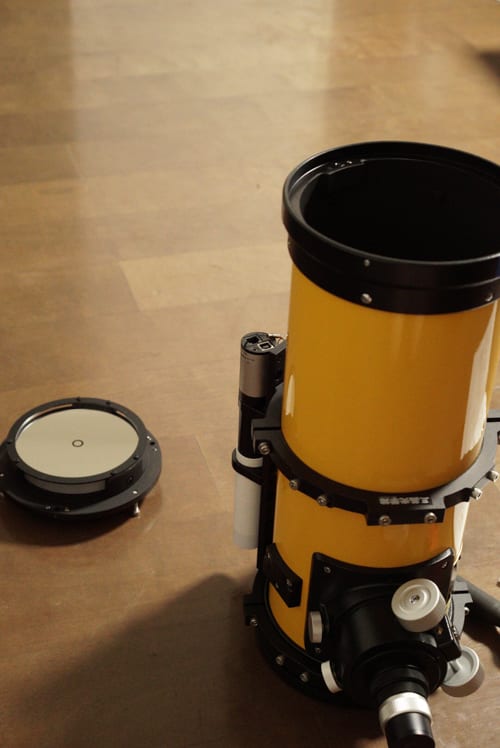

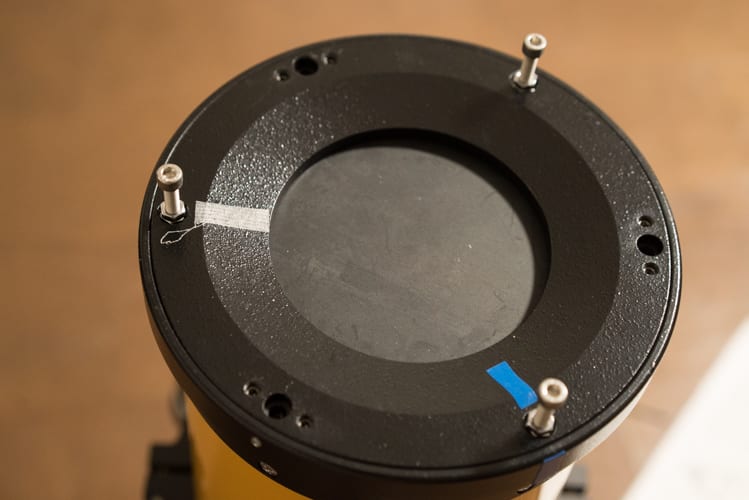

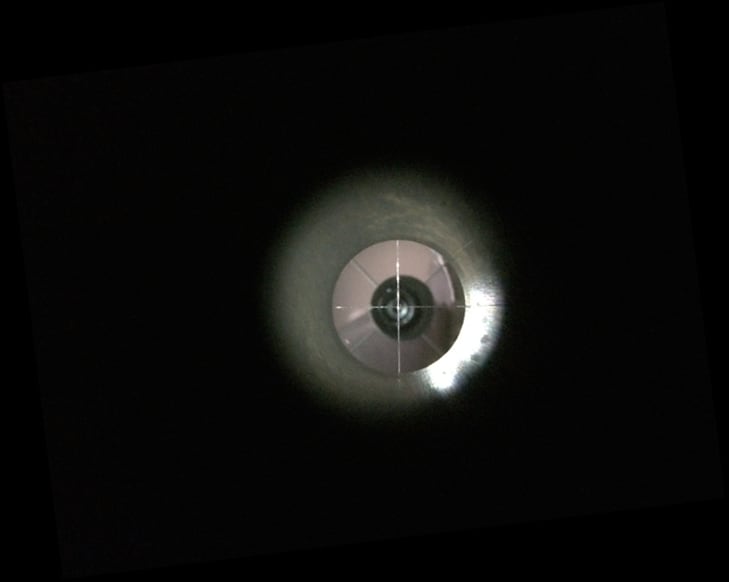

・周辺減光について

前にも書きましたが、周辺減光というより、カメラ開口部の狭さからくる、四隅のケラれに近い大幅な減光に悩まされています。特にここ最近使用しているε-130D(F3.3)ではそれが顕著です。四隅のフラットがあいません。FSQ85ED+レデューサー(F3.8)の時はあまり気にならなかったのですが…。

これについては、サードパーティからカメラ開口部を拡げられるアダプタが発売されるという話が聞こえてきていますので、そちらに期待したいと思います。当面、εと組み合わせる際は、周辺をクロップするか、Photoshopゴリゴリです^^;

・冷却改造について

前にも書きましたが、気温21℃(ISO6,400)で撮影した時の所感では、冷却改造は不要なのかなと思います。それ以上の気温で撮影する機会は少なくとも僕はそんなに多くないでしょうし、以前検証した、室温25℃でのノイズを鑑みても個人的には改造なしで問題ないと判断しました。PS等のノイズ処理で対処できる範囲だと思います。ちなみに言い訳ではありませんが、僕の最近の作例はノイズ処理を控えめにしている傾向がありますのでその辺もご考慮願えればと^^;

とはいえ、作品クオリティの面からすれば冷やすに越した事はないでしょうし、僕自身このカメラを冷却した時の作品も見てみたいので、どなたかトライお願い致します 笑

・IR改造について

Hα領域の発色についてはやはりノーマルでは"鮮烈な赤"、とはいきません。薄ピンク色ですね。ちらほらとIRフィルタ改造してくれる業者さんも出て来ていますので、やっぱりHαはVividな赤でないと撮った気にならない!という方はそちらに入院させるのも全然アリだと思います。僕は普段使いもありますので、当分このままでいきます。

・電子先幕シャッターについて

このカメラはミラーレスですが、シャッターショックはそれなりにあります。ミラーレスカメラなのでもちろんミラーアップ撮影はありません。そこで"電子先幕シャッター"という機能をオンにしています。これにより、シャッターを開いた時のショックはなくなります。なお、無音・無ショックの"サイレント撮影"という機能もありますが、これにするとバルブ撮影が出来なくなりますのでご注意。

・DROについて

DRO(ダイナミックレンジ・オプティマイザー)という機能がこのカメラにはついていて、RAW撮影時にも有効に出来ます。名称からして気にはなっていますが、まだ試すには至っていません。