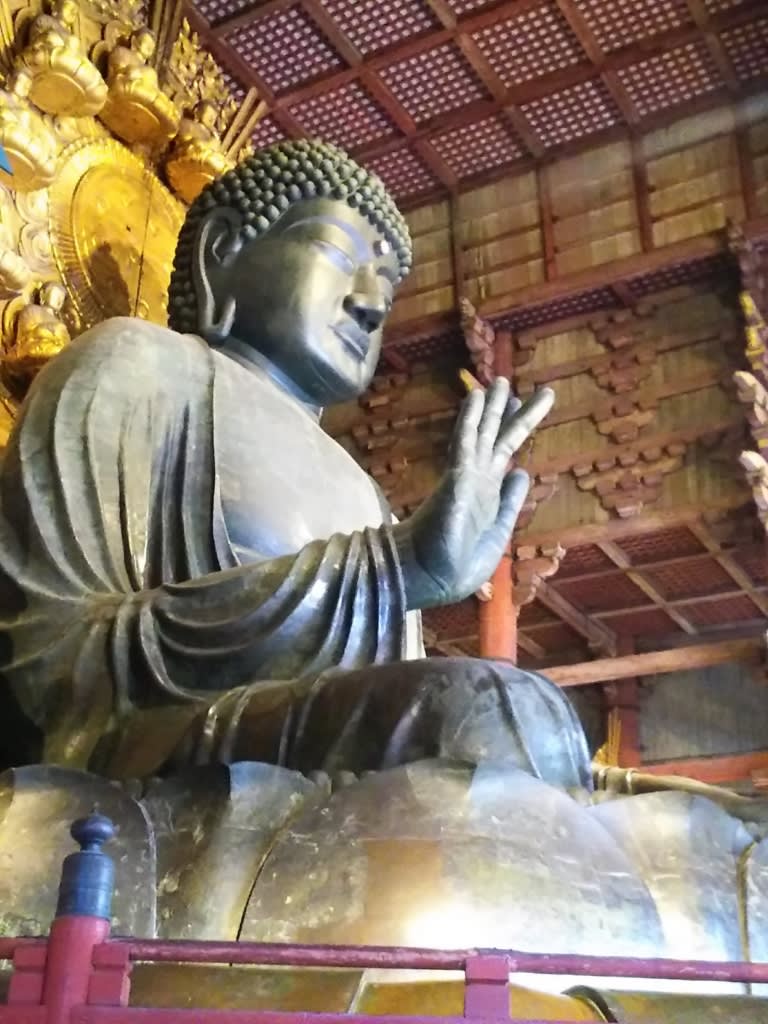

東大寺 盧舎那仏 坐像

聖武天皇の治世。

奈良、天平時代は、国難の時代でした。

干ばつに飢饉、地震に加え、疱瘡〜(ほうそう、天然痘)に人々の苦しみは極限状態にありました。

聖武天皇は天平15年(743年)、大仏造立の詔(みことのり)を発し、仏教の力により国内平穏の礎を築こうと考えました。

大仏造立は、作業に携わった人員述べ260万人、鋳造に使われた銅、およそ500トン。

すべてにおいて破格の事業でした。

天平 勝宝4年(752年)4月9日、原型造り、鋳造を終えた大仏を前に大仏開眼供養会が盛大に行われます。

この年は日本に仏教が伝来して200周年の節目の年でした。

右手は人々の恐れを除く施無畏印(せむいん)。

左手は人々の願いに寄り添う与願印(よがんいん)

両手に人々の想いを形に表す印相として結ぶ姿の巨大な坐像の大仏は、宝亀2年(771年)に仏身の造立を経て背後の光背の設置をもって完成となりました。

造立開始から26年の歳月が過ぎていました。