数年前シューベルトの弦楽五重奏曲を初めて聴いて

”何十年もクラシック聴いていてこれほどの名曲を知らずにいたとは!”

と衝撃を受けた。

それ以来、シューベルトの熱烈なファンになり、遂にはオーストリアへシューベルト巡礼を決行。

そのような私にとって、今たまたま読んでいる金子建志「こだわり派のための名曲徹底分析 交響曲の名曲・1」はあの「未完成」がメイン・トピックで(もう一つのトピックはベートーヴェンの第九)、非常に興味深い内容が詰まっている。

そこで、同書に掲げられている話題をいくつか紹介するとともに私の思いを述べてみたい。

今回は「グレイト」第4楽章のエンディングについて。

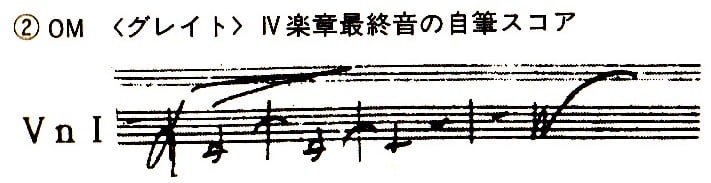

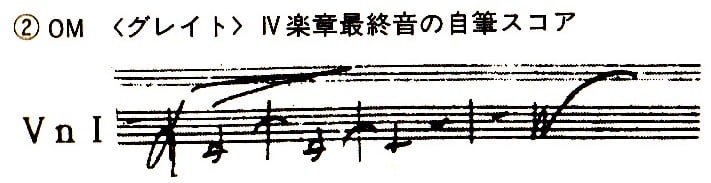

シューベルトの自筆譜はこうなっている。

このやや右肩上がりの>記号はシューベルト独特の書き癖があるが小節線をまたいでおり、どう見てもディミヌエンドと私には思われる。

1884年頃刊行のブライトコプフ旧全集版はこう。

自筆譜を素直に印刷譜にしたという感じ。

ところが、1984年刊行のオイレンブルク版(R.フィスケ校訂)ではこうなった。

ディミヌエンドがアクセントに化けた!おまけにアクセントはfzとかぶっているから全く意味をなさない!

校訂者のフィスケというのは大馬鹿野郎かと思うと、こういうのが昨今のトレンドらしい。

視点を変えて、実際の演奏はどうなっているのか?

私はヤマとある「グレイト」のCDを聴きあさるほどヒマも財力もないので金子氏の同書から引用すると

”ディミヌエンド的に演奏されるのは稀で、どちらかというと慣習的にアクセント的に処理され、強音のまま伸ばして終わるのが普通だった。

そのため、テンシュテットのように楽譜どおりディミヌエンドする演奏に接すると驚くことになる。”

ということで、ディミヌエンドで終わるのは少数派らしい。

なぜ強音で終わるのか?

最後の音はハ長調の主和音であり、ベートーヴェンの第5のように明るい勝利の音を奏でている、という固定観念に引きずられているからではないか?

しかし、私は自筆譜に示されているようにディミヌエンドで終わるのがシューベルトの意図だと思う。

このエンディングの直前、ハ音を猛烈に4回反復するところがある。ここはどうしたってモーツァルトの「ドン・ジョバンニ」地獄落ちの場面を連想させる。

この阿鼻叫喚の世界からたったの数小節でパッと明るくなって勝利の凱歌なんてありえない。

作曲家の人生とその作品は単純にリンクするものではないから、ここでシューベルトの病気を云々したくはないが、彼の心を読み解くに

”そんなに簡単に歓喜に到達できるものではないよ。しかし、せめて心の平安を得たい”

という切なる願いが「グレイト」のエンディングに込められていると思う。

だから、最後の音はそういう祈りを込めてディミヌエンドしてほしい。その先につながるのは、澄み切った弦楽五重奏の世界なのだろう。

(「グレイト」第4楽章でベートーヴェンの第九「歓喜のテーマ」が引用されているのは、深い意図があるのだろうか?)

おまけ

シューベルトが「グレイト」を作曲したグムンデンの眺め。数日前に大雨で湖が増水し、このあたりも水浸しになった。

湖畔にあるシューベルト像。知らぬ間にごついケースで覆われていたのが残念。(顔もゴツイ)

”何十年もクラシック聴いていてこれほどの名曲を知らずにいたとは!”

と衝撃を受けた。

それ以来、シューベルトの熱烈なファンになり、遂にはオーストリアへシューベルト巡礼を決行。

そのような私にとって、今たまたま読んでいる金子建志「こだわり派のための名曲徹底分析 交響曲の名曲・1」はあの「未完成」がメイン・トピックで(もう一つのトピックはベートーヴェンの第九)、非常に興味深い内容が詰まっている。

そこで、同書に掲げられている話題をいくつか紹介するとともに私の思いを述べてみたい。

今回は「グレイト」第4楽章のエンディングについて。

シューベルトの自筆譜はこうなっている。

このやや右肩上がりの>記号はシューベルト独特の書き癖があるが小節線をまたいでおり、どう見てもディミヌエンドと私には思われる。

1884年頃刊行のブライトコプフ旧全集版はこう。

自筆譜を素直に印刷譜にしたという感じ。

ところが、1984年刊行のオイレンブルク版(R.フィスケ校訂)ではこうなった。

ディミヌエンドがアクセントに化けた!おまけにアクセントはfzとかぶっているから全く意味をなさない!

校訂者のフィスケというのは大馬鹿野郎かと思うと、こういうのが昨今のトレンドらしい。

視点を変えて、実際の演奏はどうなっているのか?

私はヤマとある「グレイト」のCDを聴きあさるほどヒマも財力もないので金子氏の同書から引用すると

”ディミヌエンド的に演奏されるのは稀で、どちらかというと慣習的にアクセント的に処理され、強音のまま伸ばして終わるのが普通だった。

そのため、テンシュテットのように楽譜どおりディミヌエンドする演奏に接すると驚くことになる。”

ということで、ディミヌエンドで終わるのは少数派らしい。

なぜ強音で終わるのか?

最後の音はハ長調の主和音であり、ベートーヴェンの第5のように明るい勝利の音を奏でている、という固定観念に引きずられているからではないか?

しかし、私は自筆譜に示されているようにディミヌエンドで終わるのがシューベルトの意図だと思う。

このエンディングの直前、ハ音を猛烈に4回反復するところがある。ここはどうしたってモーツァルトの「ドン・ジョバンニ」地獄落ちの場面を連想させる。

この阿鼻叫喚の世界からたったの数小節でパッと明るくなって勝利の凱歌なんてありえない。

作曲家の人生とその作品は単純にリンクするものではないから、ここでシューベルトの病気を云々したくはないが、彼の心を読み解くに

”そんなに簡単に歓喜に到達できるものではないよ。しかし、せめて心の平安を得たい”

という切なる願いが「グレイト」のエンディングに込められていると思う。

だから、最後の音はそういう祈りを込めてディミヌエンドしてほしい。その先につながるのは、澄み切った弦楽五重奏の世界なのだろう。

(「グレイト」第4楽章でベートーヴェンの第九「歓喜のテーマ」が引用されているのは、深い意図があるのだろうか?)

おまけ

シューベルトが「グレイト」を作曲したグムンデンの眺め。数日前に大雨で湖が増水し、このあたりも水浸しになった。

湖畔にあるシューベルト像。知らぬ間にごついケースで覆われていたのが残念。(顔もゴツイ)