志村けんさんの追悼番組、見ました。

甥と姪と一緒に見ました。

甥っ子くんも、姪っ子ちゃんも大笑い。

・・・志村さん、こんなに幼い子達も思いっきり笑顔になっていますよ。

いまだに現実を受け止めきれないけど・・・

やっぱり貴方は笑いの神様です。

・・・さあ。

せっかく志村さんから笑顔を貰えたんだし、私も元気を出さなくては。

志村さんの悲しみだけでなく、「こちらの方」の悲しみにも打ちのめされていましたが・・・

だからこそ、今。

ずっと抱いていたこの考察をUPします。

この考えが“希望”へと繋がることを信じて。

注意:今回も前回と同様にあくまで私という一個人の考えを述べています。そしてネタバレ全開です。

そのことをどうかご了承の上でお読みください。

前回は【熱】というキーワードを基に[青い彼岸花]について考察してみましたが、今回は主人公:竈門炭治郎の“熱”によって繋がる仲間達の

“赤の力”と“青の力”について考察してみたいと思います。

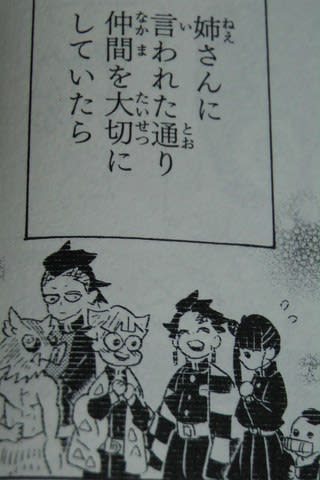

出典:吾峠呼世晴『鬼滅の刃』第163話

魅力的かつ個性溢れるキャラばかりな作品である、この『鬼滅の刃』。

そんな良い意味でクセの強い面子の中、主人公の炭治郎はクセの少ない大人しめのキャラクターです。

ですが、あまり表出させないだけで、彼の自我の強さは作中でもトップクラス。

そしてこれが一番凄いことなのですが、彼の自我は「優しさ」という形で炭治郎の確固とした個性になっているという。

そんな炭治郎の分け隔てない真っ直ぐな優しさは、まるで日輪(太陽)のような温もりとなって周囲の人達の偏った考えや閉ざされた心を変えていきました。

なかでも特に大きく影響を受けているのが同期組の我妻善逸・嘴平伊之助・栗花落カナヲ・不死川玄弥。

そして炭治郎と最も縁が強いのが、唯一の血縁者である妹の竈門禰豆子。

そんな禰豆子に負けず劣らずの深い縁を炭治郎との間に持つ人物がもう一人。

本誌が怒涛の最終局面を迎える中、今回はそんな彼らの今後の活躍の可能性について考えてみます。

まずは同期組の4人から。

正統派な努力型である炭治郎以外は全員天才型の同期組。

彼らはそれぞれの才でこれまでの激戦を戦い抜いてきました。

ですがそんな彼らも最後の宿敵である鬼舞辻無惨には、[柱]達に比べて善戦できていない現状にあります。

それも当然でしょう。[柱]達はその名の通り鬼殺隊を支える“柱”として、才能や技術だけでなく経験や気概といったあらゆるものを鍛え抜いてきた精鋭中の精鋭達なのですから。

ですが。

同期組の活躍の余地はまだ充分に残されています。

それは彼らの五感。

炭治郎が嗅覚に秀でているように、同期組はそのいずれもが聴覚や触覚といった一部の五感に秀でています。

そして炭治郎はこれまでの鍛練や戦いの中で「隙の糸」や「動作予知能力」、「透き通る世界」等といった特殊能力を習得してきましたが、それらはいずれも元来の能力である嗅覚を更に磨き上げたもの。

ならば他の同期組もそれぞれの五感をより研ぎ澄ませば、無惨と渡り合える能力を得ることが充分可能ではないのでしょうか。

そしてもう一つの可能性は

柱稽古の成果。

今現在、[柱]だけでなく一般隊士達や産屋敷家、[隠]の人達までという、まさに総動員で死闘が繰り広げられているVS無惨戦。

その中で同期組も勿論全力を尽くして戦ってくれているわけですが・・・

実は正直なところ、彼らの戦い方に、ほんの僅かな疑問を抱いていました。

この無惨戦は間違いなく最終決戦。

だからこそ、私は炭治郎や同期組もこれまでの経験や習得したことを全て活かして戦ってくれることだろうと期待していました。

ですが。

炭治郎はともかく、他の同期組は他者との交流で学んだことをまだあまり戦いに反映していません。

特に「柱稽古」という絶好の学びの機会があったというのに、その修行で得たことが反映されていないのにはどうしても疑問を拭えませんでした。

己の素質の研磨か。他者との素養の融合か。

彼らは果たしてどんな形でより一層の成長を見せてくれるのでしょうか。

では各個人ごとにその可能性を考えてみます。

善逸・・・聴力が秀でている、「雷の呼吸」の剣士である善逸。

彼には是非、元音柱:宇髄天元さんから成長のヒントを得ていて欲しいところ。

宇髄さんが使う「音の呼吸」は「雷の呼吸」の派生型ですし、聴力という素質を持つ善逸ならばきっと宇髄さん以上に“音”を活かす戦い方が出来るでしょうから。

それと、『火雷神』という善逸オリジナルの技を生み出してくれたのは、個人的に非常に大きく注目しています。

何故なら技名に“火”という、「赤」に繋がるファクターが用いられているから。

この記念考察全体を通して述べている通り、私がこの作品で最も重要なキーワードと見なしているのが「熱」。ひいては「赤」。

それもあって、同期組で善逸が「赤に纏わる技」の使い手のトップバッターに立ってくれたのは嬉しく思いました。

伊之助・・・触覚に秀でた、「獣の呼吸」の使い手である伊之助。

戦い方や呼吸の系統から「風の呼吸」と似通った部分が多いですが、個人的に彼にはとことん我が道を行く戦い方をしてもらいたいですね(笑)。

一見、「赤」に関するファクターは見当たらないように思える伊之助。

ですが。

実は彼もまた、「赤」に関する布石が既に置かれています。

それは第37話【折れた刀身】。

父親役の蜘蛛鬼によって窮地に陥った伊之助。

ここで彼は走馬灯を見たわけですが、その時脳裏に浮かんだのは母親との別れの場面、次いで炭治郎と善逸、藤の花の家のひさお婆ちゃん、そして・・・

夕暮れの空と、指にとまる赤とんぼ。

当時不明だった母親とのシーンは童磨戦にて明らかになったものの・・・

あの夕暮れのシーンだけは全容が明かされていません。いまだに。

多分ですが、あの走馬灯の全容が明かされる時、伊之助もまた新たな戦い方を生み出してくれるのではないのでしょうか。

夕暮れ空と赤とんぼに共通する言葉である“茜”を用いた、「赤に纏わる技」を。

カナヲ・・・視覚に秀で、「花の呼吸」の型を用いるカナヲ。

彼女が「花の呼吸」の使い手と知った時、私はどんな型が披露されるのか楽しみにしていました。

・・・が。

実際目にした時「あれ?」と思いました。正直なところ。

「花の呼吸」というぐらいだから、百合や桔梗や女郎花といったような色とりどりの型が見られると思っていたんです。

なのに。

現在までの時点で明かされている型に用いられている花名は

「梅」 「紅花」 「芍薬」 「桃」

いずれも赤系の花ばかり。

とりわけカナヲオリジナルの技である終ノ型:『彼岸朱眼』はその骨頂ですね。

この技は「赤」「眼」そして「彼岸花」と、これでもかと言わんばかりに炭治郎と繋がるファクターが用いられているのですから。

勿論これからの展開で赤色以外の花の型が披露されるかもしれません。

ですがもうここまできたら、最後まで赤系の花で通してもらいたいところ。

しかも彼女の刀の色は桃色と、恋柱:甘露寺蜜璃さんの刀の色(桜色)に近い色なんですよね。

なので個人的にも是非、炭治郎と繋がる「恋の花」を刀に乗せてもらいたいところです♪

玄弥・・・鬼を喰らって能力を取り込むという、味覚に通じる特殊体質を持つ隊士だった玄弥。

・・・とても、とても寂しく残念なことながら、玄弥は炭治郎達と同じ戦場に立って戦うことはもはや叶いません。

ですが。

玄弥は炭治郎に繋がるかもしれない、とても大きい布石を遺していってくれたと考えています。

それは直接的には炭治郎達の助けにはならないかもしれません。

でも少なくとも「あの布石」は必ずや炭治郎に繋がってくれるはず・・・!

その「布石」とは果たして一体何か。

それについては次回の記念考察最終章にて述べさせて頂きます。

こうして見ると、同期組には「赤に繋がるファクター」がそれぞれにあるということが分かります。

これらファクターを用い、彼らがどんな技を、どんな戦い方を編み出して炭治郎と一緒に戦ってくれるのか、とても期待しています。

では次に。

血縁という、炭治郎との「赤の繋がり」が最も強い人物である禰豆子がこれからどういう形で戦いに関わるのか考えてみましょう。

珠世さんの薬によって人間に戻るという宿願が果たされた禰豆子。

ですが一方で、その状態で無惨と戦えるかどうかという点においては極めて不透明になってしまいました。

普通に人間に戻ってしまったと考えるならば、これまでのように戦うのは到底無理な話。

ですが、炭治郎が元親方様に「無惨は自分と禰豆子が必ず倒す」と宣言している通り、禰豆子も必ず何かしらの形で共に戦ってくれるのは間違いないでしょう。

そもそもこの物語は炭治郎と禰豆子の二人の兄妹から始まったのですから。

必ずやこの二人が永き戦いに終止符を打ってくれる筈・・・!!

ひょっとしたら無惨という鬼の元凶が生存している限りは血鬼術が使える、という可能性もあるかもしれませんしね。

でもやはり、禰豆子に関して一番気になっているのは

「己の自我を取り戻すことよりも重要とし、優先させていた事」は一体何だったのか

という点です。

ま。

決まりきってはいるのですがね。

それは

炭治郎のためであるということは。

(大・断・言)

炭治郎がこれまでずっと禰豆子のために頑張ってきたのと同じように、禰豆子もまた、炭治郎の為に自分だからこそ出来ることにずっと努めてきたのでしょう。

となると、炭治郎の為に禰豆子はどう己の身体を変えてきたのか。

それをより具体的に探ってみます

鬼になって以降、身体の変異と共に様々な特殊能力を発現してきた禰豆子。

まず最初に見せた能力は「大人化&幼児化」でした。

フルパワー発揮の時は大人の姿、そしてエネルギー節約時は幼児の姿と、随時で体格を使い分けることに。

次に「眠ることによる体力の回復」。

人間を喰らうことが本能的習性である鬼にとって、禰豆子のこの能力は非常に異端かつ画期的なものでした。

この能力を生み出したお陰で炭治郎と禰豆子は鬼殺隊に正式に認められたといっても過言ではありません。

そして代表的な能力として挙げられる、血鬼術『爆血』。

攻撃・治癒・補助と非常に汎用性の高い術であり、炭治郎の「ヒノカミ神楽」と同じタイミングで覚醒したという意味でも縁の深い能力です。

ですが何といっても物語の展開を大きく動かしたのが、この能力『太陽の克服』。

長年どんな鬼も克服できなかったこの点を乗り越えたことは、まさに鬼側にとっての革命でした。

そんな唯一無二の鬼となったことで、禰豆子はその体質を無惨に狙われることに。

で・す・が。

実は私は、禰豆子のこの能力は―――

「己の自我を取り戻すことよりも重要で優先すべきこと」の“通過点”に過ぎなかったと考えています。

そう考えたのは何故か。

それをこれから説明しましょう。

禰豆子が長期的な睡眠に入り、己の身体を変え始めた時期。

それは炭治郎が育手である鱗滝さんと出会い、鬼殺隊士に向けての修行が始まったのと同時でした。

鬼と命を奪い合うという、過酷な世界に足を踏み入れることを炭治郎が決めた時期と。

そんな、危険と常に背中合わせの世界に身を置くことになった炭治郎。

炭治郎の為に出来ることは何か。

それを考えた時、私はこれしか思いつきませんでした。

それは「治癒の力」を持つこと。

バトル漫画において「治癒の力」というものは、必須であると同時に非常に定番なものでもあります。

ですが、いかんせんこの作品は『鬼滅の刃』。

人はそう簡単に傷が癒えず、欠損した体は決して戻ることはないという、徹底した“現実”を描く作品です。

「治癒の力」というのはいっそ禁じ手とさえ言えるほどまでに。

だからこそ。

ロジック(論理)、背景、時間、キャラクターの心理・・・全てを用いて「治癒の力」を生み出さなくてはならなかったのでしょう。吾峠先生も。禰豆子も。

費やした時間、背景、キャラクターの心理における説得力はもう充分。むしろ充分すぎるほど。

残るはロジック。

このロジックについて考えるにあたり、私はなかなか手掛かりを掴むことが出来ませんでした。

ですが、つい最近の本誌にて思わぬ手掛かりが。

それは珠世さんとしのぶさんによる共同開発によって作られた薬の効果です。

複数の効果をもつその薬(毒)を珠世さん達が短期間で作り上げたことに驚きを隠せなかった無惨。(第197話)

私はこの事実を、竈門兄妹の協力のお陰と考えたわけですが・・・ここで気付きました。

ひょっとしたら、ここに禰豆子が己の血を変え続けてきた理由が隠されているかもしれないと。

彼女達が開発した薬の効果は計4つ。

「人間化」 「老化」 「分裂阻害」 「細胞破壊」

「人間化」と「分裂阻害」は作られた動機が分かります。「細胞破壊」も納得。

ですが。

全くの予想外だったのが「老化」。

だからこそ、考えさせられたんです。

何故「老化」という効果の薬を珠世さんとしのぶさんは開発したのだろうと。吾峠先生は選んだのだろうと。

「老化」、それはある意味における細胞の成長。

もし本当に、無惨に投与された薬が禰豆子の血から作られたものだったならば―――

禰豆子が最初に発現した能力「大人化&幼児化」に基づいたものなのではないのでしょうか。

この能力が他者の細胞にも作用する。

それを前提に、改めてこの能力の可能性を考え直してみたところ・・・

この能力はある形で「治癒の力」にもなることに気付きました。

“アポトーシス”。

この用語だけならば耳にした方は多いと思います。

現にこの用語は日本を代表する探偵漫画でも、鍵を握る重要薬品の効果として用いられた言葉ですから。

アポトーシス。その意味は「細胞の死」。

そもそも生物の細胞は常に分裂(誕生)と破壊(死亡)が繰り返されています。

そんな細胞の死に方の中でもアポトーシスは、個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる、管理・調節された死に方とのこと。

もし。

禰豆子の「幼児化」の力によって損傷・毒化した細胞のみを死滅できたなら。

もし。

禰豆子の「大人化」の力によって健全な細胞のみを増殖できたなら。

それは「治癒の力」になります。

もし私の考察通り禰豆子が治癒の力を得たならば、間違いなく『爆血』のように己の血を用いることでしょう。

ただし。

自身が「鬼」の身でありながら「人間」に己の血を注いでしまったら、相手を治すどころか細胞同士が拒絶反応を起こして死なせてしまいます。

だからこそ、禰豆子は

己自身の身体を極力「人間」に近づけなければならなかったのでは。

禰豆子が太陽の光を克服したのも、「人間に近づく」という目的を成し遂げるため。

禰豆子が太陽を克服したのは“通過点”にすぎなかったと私が述べたのは、以上が理由です。

多分、いえ、きっと。

禰豆子は無惨から一方的に押し付けられた「力」を、己の意志で「自らの力」に変えたのでしょう。

全ては大切な人を助けるために。

さて、ここまで同期組、そして禰豆子の炭治郎と繋がる「赤の力」の可能性について述べてきました。

これほど「赤の力」が溢れているからこそ。

対極に位置する「青の力」もまた、とても重要なものなのではないのでしょうか。

作中で登場している「青の力」。

そしてそんな「青の力」を有している人物。

それは御存じの通り、炭治郎を鬼殺の道へと導いた水柱:冨岡義勇さん。

義勇さん、そして炭治郎も用いる「青の力」。それはすなわち「水の呼吸」。

義勇さんと炭治郎の交流もまた、同期組や禰豆子に負けず劣らず丁寧に描かれていますが・・・。

彼との“繋がり”については玄弥と同じく、次回の最終考察にて。

ただ、これだけは言っておきましょう。

竈門兄妹にとって、義勇さんは運命の存在です。

無惨や珠世さん&愈史郎と同じように。

炭治郎の周囲に散りばめられた「赤の力」。

そんな中に存在している「青の力」。

今回はそんな“色”を通して竈門兄妹の仲間達の今後の活躍を考察してみました。

いよいよ次回は最終回!

『溢れる赤と稀有な青』の“その先”について考察してみたいと思います!!