元号「令和」について安倍首相は【安倍総理冒頭発言】で「万葉集」について次のように述べました。

『「万葉集」は、1200年余り前に編さんされた日本最古の歌集であるとともに、天皇や皇族、貴族だけでなく、防人(さきもり)や農民まで、幅広い階層の人々が詠んだ歌が収められ、我が国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります。』

万葉集につては、高校生時代に勉強した筈ですが殆ど記憶にありません。

いまは、靖国神社をガイドしたとき遊就館展示室1「武人のこころ」に四首の和歌が書かれた白布が天井から吊り下げてありますが、その一つの大伴家持作「海ゆかば」をひと言だけ説明しているだけです。

書棚にあった「松本清張全集33 古代史擬・古代探求」の中に、次のようなエッセイがありましたので紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・

私の万葉発掘

私は『万葉集』をとくに勉強したものではない。古代史や考古学関係の本をわりによく読むので、それにかかわりあいのありそうなところを『万葉集』から捜索していた程度である。壬申(じんしん)の乱と『万葉集』とは密接だし、考古学でも遺蹟と『万葉集』とはきりはなせないものがある。

末永雅雄氏(橿原考古学研究所長)が文芸評論家の某氏と話をしたとき、飛鳥(あすか)の板蓋官(いたぶきのみや)跡に小石が敷き詰められていることから、某氏が、当時はあのへんは泥渾(ぬかるみ)だったので小石を敷いたんだろうな、と何げなく洩らした。それで、小石のバラスと湿地帯の関係にはじめて末永氏は気づいたそうである。巻十九の、

大君は神にし坐(ま)せば赤駒の匐葡(ほらば)ふ田井(たゐ)を都となしつ

(四二六〇)

大伴御行(おほとものみゆき)

に言われるまで飛鳥地方が馬の葡匐(ほふく)するくらいに深い泥田だったことと右の小石の敷き詰めとが結びつかなかった、ということである。某氏は文壇では偉いが、考古学には素人である。素人のいうこともたまには専門学者の盲点をつくことがあるらしい。

この挿話を聞いてそのひそみにならうわけではないし、また、そういうこともできないが、ここに『万葉集』の「疑問」を述べようと思うのである。私のような素人にとって『万葉集』の註釈を見るほどたのしいものはない。この註釈ではたしてよいだろうかと考える興味である。

『万葉集』には枕詞の原義不明や歌詞の難訓があるのはひろく知られているとおりである。この解釈が十人十種(いろ)で、読みくらべてなかなか面白い。が、それでも十分に素人に納得のいかないものがある。(以下略)

文藝春秋増刊「万葉集の旅」(1973年4月)

・・・・・・・・・・・・・・

(了)

最新の画像[もっと見る]

-

世田谷区役所東1期棟前の「専用ガバナ」について回答がありました

15分前

世田谷区役所東1期棟前の「専用ガバナ」について回答がありました

15分前

-

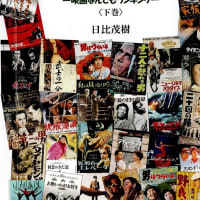

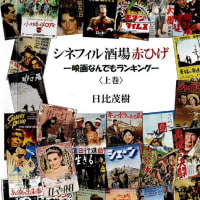

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

-

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前

日比茂樹著「シネフィル酒場赤ひげー映画なんでもランキングー」が献本されました

8時間前