「機械の鎧を着た人間よ。」

「プラズマ宇宙論(英語: Plasma Cosmology)とは、宇宙論の一種で、宇宙的スケールの現象は重力だけではなく、宇宙の全バリオン物質の99.9%を占める電気伝導性の気体プラズマの運動に起因する、巨大な電流と強力な磁場の影響を大きく受けているとし、その電磁気力と重力の相互作用によって、壮大な現象によって、この惑星は誕生した可能性が高いとの事だった。」

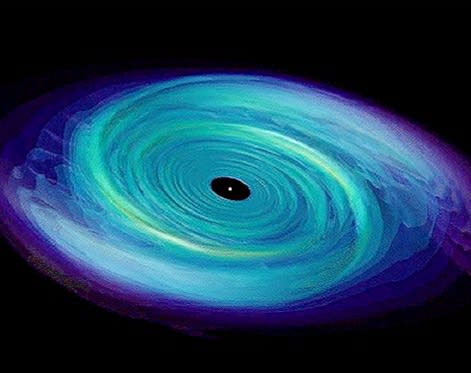

「これを観てくれ。これは黙視では解らなかったが、コスモセンサーが捉えたものを可視化した、この惑星の表面映像なんだが、光速の半分という非常に速い速度で高エネルギープラズマの風(パルサー風)を吹き出している。」

「その原因は中央にある中性子星で、極めて大きな磁場を帯び1秒間で数万回の超高速回転する中性子星は、宇宙の巨大な単極発電機でもある。」

「………ていう事は、真田さん。自分たちが降り立った惑星(ほし)の中心部には更に中性子星が、存在する盧ですか?」

「ああ。そういう事になる。理解しにくいのだが。」

進は真田の説明を更にきいた。

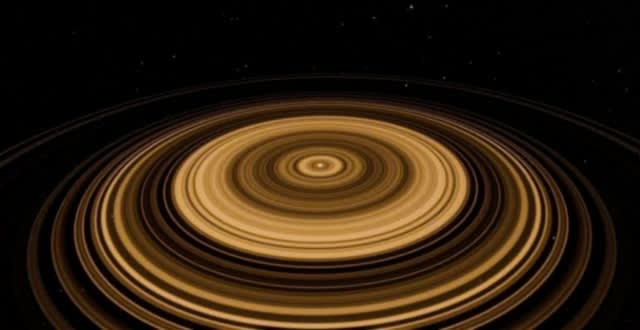

「宇宙の銀河団。SDSSなどの研究から銀河は大規模構造体を形成している事がわかっている。その大規模構造は、銀河団の巨大な壁グレートウォール (The Great Wall)と銀河がほとんど存在しない 超空洞ボイド (void)が複雑に入り組んだ構造で、その形はプラズマ現象でよく見られるフィラメント構造をしている。」 「非常に複雑な形態を見せる惑星状星雲は太陽程度の質量を持つ恒星の最期の姿で、複雑な形態は重力ではなく磁場が大きな役割を果たしていることを示している。惑星状星雲もプラズマで形成されており、そこには特徴的なフィラメント構造が多く見られ、これはプラズマの自己組織化によって生み出される形であり、その内部にはビルケランド電流と呼ばれる電流が流れている。」

「我々を照らし出す太陽も同様に巨大なプラズマの塊だ。 太陽から放出される高速のプラズマは惑星空間を通り抜けて地球に達し、オーロラ、北極光、磁気嵐、電波障害などを引き起こす。 一般に真空と言われる宇宙空間だが、このようなプラズマに満ち、プラズマ・ダイナミクスが支配する空間であり、常に休みなく変化を見せている。 惑星、太陽系、銀河系、星間ガス、星雲、銀河団、彗星などなど、宇宙にあるすべての物質はプラズマの影響を受けている。その豊富にあるプラズマが宇宙の広い範囲にわたって重要な役割を果たしている。」

「つまりプラズマは一つの場所にとどまるということはしない。常に反発や引き合い、衝突などを繰り返し変化し続けている。それが積み重なり大きなスケールの変化が起き始め大規模な構造を作り出すと考えられている。その大規模構造はビッグバン理論が重視する重力ではなくプラズマの中を流れる電気と、それが創りだす磁場によって形成される。このことは現在、ビッグバン宇宙論では説明の難しいグレートウォール (The Great Wall)などの大規模構造を解明する糸口になる可能性があるのだが………。」 「プラズマの長さが1万光年から10万光年にも達するほど集まった場合、その中を巨大な電気が流れ出し、それが非常に大きな磁場を発生させる。次に電気と磁場の相互作用によってプラズマの形はさまざまな変化を見せる。隣接したプラズマのガスの柱どうしは引き付け合い、絡み合うことにより複雑な構造を作り出す事が解った。」という事だった。

真田の説明が終わりを迎える頃、事態は急変した。

全長17.3m全幅17.7m 積載過重量20t 武装 前方固定式単裝陽電子速射砲×2門

ヤマトに搭載された惑星降下用の艦載内火艇。 衛星軌道上の艦船から敵地である惑星に降下することを前提に設計されており、艇体には装甲が張られ、地上制圧のために艇首に固定式単裝陽電子速射砲2門を持つ。 艇尾に4基のエンジン。下部にキャタピラを装備し不整地の疾走が可能。装甲兵員輸送車に大気圏突入能力と飛行機能を付加したような仕様である。 人員や物資輸送の双方を効率よく行えるように、大きさの割にはカーゴルームは広く、内側の壁面にはロングシートの座席がある。乗降扉は艇正面にある。 艇内レイアウトはカーゴルームが前、操縦席が後部上方にあるという独特なもの。操縦室は4人乗りであり、パイロットは後部の専用扉から乗降する。カーゴルームと操縦室はつながっておりカーゴルームからの乗降も可能である。

全長:242m 全幅:45.8m 自重:54,900t

主機:波動エンジン

武装 拡散波動砲×1門 三連装陽電子衝撃砲×3基(9門) 両舷側ミサイル発射菅×10門 対空パルスレーザー砲塔×4基(司令塔および基部)

搭載:6機