ハモり、ユニゾン、

そういう声の重ね方について思うこと。

合唱曲の作曲に取り組んでみて感じているのは、合唱で歌う曲って

パートを割り振ってもそれぞれの声の良さ、とかいうのは合唱の性質上、

人数を特定数に制限するか、あまり現実的ではないけれど、パート譜がものすごい数に分かれた曲とかでなければ

個々の声質というのは女性(男性)であるか、とかソプラノ(或いは他の各パート)であるか、

みたいに(当然のことではあるけれど)それなりの大枠でくくられる音楽、くくることを前提にした音楽なんだなぁと。

少人数で歌われることがほとんどの音楽アーティストの曲は、その人の声質が考慮されているような良い曲だと

微妙な声の重ね方(ハモらせ方)とかがうまくできる気がします(たまたま声質に合ったなんてこともあるかとは思いますけど…)。

一見(一聞)すると歪んでいる?というような、ほんとうに微妙な重ね方は合唱ではそんなにあるものでもないようで。

1パートを複数人で歌うことによる声の厚みというのはありますけど、そこで起きる歪みの場合は

意図していない(音譜の指定にない)場合、聞き苦しい、期待していないズレだったり。

ちょっと声質のみを取り立てて語ると、

先月あたり?BSの五木ひろしさんの司会の番組で八代亜紀さんのヒット曲を他の何人かの歌手がそれぞれ歌っていく、

という場面があったんですけど(ご本人は横にいるけど歌わないという笑)、

八代亜紀の歌には八代亜紀の声質がピッタリなんだなぁという検証実験(失礼)を見たような感想を抱きました。

もちろんビブラートしないとか、音をのばさない、とかそういう様々な歌うテクニック、

癖などで印象が変わってる面もあるでしょう。長年のご本人の曲という意識しきれない刷り込みもきっとあると思います。

ただ、あのかすれ声というか八代亜紀の声で歌われると歌詞も音符もまさに腑に落ちるという感じになるのです。

そこで、今度は八代亜紀の声を合唱の方に割り振るとなると、

あの声ですとおそらくはアルトに振り分けられると思うのですが、

合唱曲で歌われた場合、裏声かどうかに限らず八代亜紀の声としてではなく、

合唱のアルトの声質という枠で歌われます(改めて考えると当然なんですけど)。

歌い方も個人でのものと異なり、合唱っぽさを求められるかもしれません。

なんでしょう「合唱っぽさ」って。

なんとなく文章の流れで出てきましたけど、っぽさ、ってたぶんハッキリなりなんとなくなり

ちゃんと別の表現にしておいたほうが良いはず。

雰囲気、空気感をできるならそれに流される前に言葉にあてはめたい。実体を掴みにいきたいゞ(ΦдΦ)mシャー!

斉唱(一つの旋律をみんなで歌うもの)があると合唱っぽさは一気に出てくると思います。

でも3とか4部合唱みたいに複数旋律なり時によっては歌詞が分かれていても

(「大地讃頌」の後半みたいに)重なったものでも合唱らしく感じます(らしく、っていうか合唱だけど)。

音符に確実で音程通りに歌うと合唱らしくなります(個人的には崩すのもスキ…)。

裏声で皆で歌うと確実に合唱らしく感じます。

とはいえ地声でも合唱らしくなります。

ここにポルタメント(滑らか〜にある音程から別の音程に変える技)のような、

それもごく短い音程間の(かつもしかしたら速い)ポルタメントを適宜持ち込んでみると

少し合唱っぽさの空気が揺れるんではないかと。

地声とポルタメントの合わせ技、これで合唱っぽい空気が少し変わるのではないかと。

別の言い方をすると(少なくとも多くの人がよく言う歌=歌謡曲〜Jpopとして)合唱ではない普通の歌い方、

というのに地声〜ポルタメントが多用されてる、ということなのかな…。

で、合唱っぽさはひとまずそれで良いとして(本当にいいのか?)

この記事を書き始めたかったことにはまだ辿り着いていないのでしたoraッー。

途中ボソッと書きましたけど、

音符(もしくは添え書き)通りに歌うのが合唱らしいと思う要因の一つでしたが、

私、ズレてるの"も"大好きなのです。もちろん声質に差があってズレてるように聞こえるというのもありですが、

ほんのすこーし、1音程差 程はない音ズレ、肯定的に書きますと"ズラし"があるハモらせ方とか

個を潰さない、許容される曲というか、許容されることで活きる曲なんて大好きです。

ズレない音を出すことはもちろん大変素晴らしい技術ですし、良いと思います。

が、ズラしの良さもバッチリハマった場合なんてなかなか高等技術だと思います

(ズレてるのにハマってるってすごい矛盾表現)。

なんでズラしが良いのでしょう?

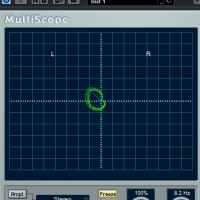

わずかな周波数の差による特徴なのか、帯域の妙なのか…

個人的には説明できる範囲をこえていてそれ以上なんとも言えないもどかしいとこなのですが、

音律とかそういうのが影響してることなのかな。

合唱曲に取り組んでみてる結果(来週中には完成させたい…という希望)、

合唱は合唱でそういう型を楽しむ面白さがあると分かってきた一方、

これではない歌の表現方法も楽しんでみたい、ということでJpopも作ってみたい欲求上昇。

軽妙洒脱なハモりはやっぱりJpopでの方が試しやすいはず。

八代亜紀を例に合唱とJpopを考え、

(頭の中ではPerfumeのハモりとYesのハモりを経由して

太陽とシスコムーンのハモりにたどり着いていたりする)、

一見するとだいたいの人には不思議な経過、でも本人は勝手に納得してしまった記事でしたヾ(・∀・)ノ゙ 。

余談、

昨日これいいなぁ、うまいなぁ、こういうの作れたら楽しいだろうなぁ、と思いながら見ていた

編曲動画

Keith Emerson: TARKUS for piano - Massimo Bucci (1st version)

そういう声の重ね方について思うこと。

合唱曲の作曲に取り組んでみて感じているのは、合唱で歌う曲って

パートを割り振ってもそれぞれの声の良さ、とかいうのは合唱の性質上、

人数を特定数に制限するか、あまり現実的ではないけれど、パート譜がものすごい数に分かれた曲とかでなければ

個々の声質というのは女性(男性)であるか、とかソプラノ(或いは他の各パート)であるか、

みたいに(当然のことではあるけれど)それなりの大枠でくくられる音楽、くくることを前提にした音楽なんだなぁと。

少人数で歌われることがほとんどの音楽アーティストの曲は、その人の声質が考慮されているような良い曲だと

微妙な声の重ね方(ハモらせ方)とかがうまくできる気がします(たまたま声質に合ったなんてこともあるかとは思いますけど…)。

一見(一聞)すると歪んでいる?というような、ほんとうに微妙な重ね方は合唱ではそんなにあるものでもないようで。

1パートを複数人で歌うことによる声の厚みというのはありますけど、そこで起きる歪みの場合は

意図していない(音譜の指定にない)場合、聞き苦しい、期待していないズレだったり。

ちょっと声質のみを取り立てて語ると、

先月あたり?BSの五木ひろしさんの司会の番組で八代亜紀さんのヒット曲を他の何人かの歌手がそれぞれ歌っていく、

という場面があったんですけど(ご本人は横にいるけど歌わないという笑)、

八代亜紀の歌には八代亜紀の声質がピッタリなんだなぁという検証実験(失礼)を見たような感想を抱きました。

もちろんビブラートしないとか、音をのばさない、とかそういう様々な歌うテクニック、

癖などで印象が変わってる面もあるでしょう。長年のご本人の曲という意識しきれない刷り込みもきっとあると思います。

ただ、あのかすれ声というか八代亜紀の声で歌われると歌詞も音符もまさに腑に落ちるという感じになるのです。

そこで、今度は八代亜紀の声を合唱の方に割り振るとなると、

あの声ですとおそらくはアルトに振り分けられると思うのですが、

合唱曲で歌われた場合、裏声かどうかに限らず八代亜紀の声としてではなく、

合唱のアルトの声質という枠で歌われます(改めて考えると当然なんですけど)。

歌い方も個人でのものと異なり、合唱っぽさを求められるかもしれません。

なんでしょう「合唱っぽさ」って。

なんとなく文章の流れで出てきましたけど、っぽさ、ってたぶんハッキリなりなんとなくなり

ちゃんと別の表現にしておいたほうが良いはず。

雰囲気、空気感をできるならそれに流される前に言葉にあてはめたい。実体を掴みにいきたいゞ(ΦдΦ)mシャー!

斉唱(一つの旋律をみんなで歌うもの)があると合唱っぽさは一気に出てくると思います。

でも3とか4部合唱みたいに複数旋律なり時によっては歌詞が分かれていても

(「大地讃頌」の後半みたいに)重なったものでも合唱らしく感じます(らしく、っていうか合唱だけど)。

音符に確実で音程通りに歌うと合唱らしくなります(個人的には崩すのもスキ…)。

裏声で皆で歌うと確実に合唱らしく感じます。

とはいえ地声でも合唱らしくなります。

ここにポルタメント(滑らか〜にある音程から別の音程に変える技)のような、

それもごく短い音程間の(かつもしかしたら速い)ポルタメントを適宜持ち込んでみると

少し合唱っぽさの空気が揺れるんではないかと。

地声とポルタメントの合わせ技、これで合唱っぽい空気が少し変わるのではないかと。

別の言い方をすると(少なくとも多くの人がよく言う歌=歌謡曲〜Jpopとして)合唱ではない普通の歌い方、

というのに地声〜ポルタメントが多用されてる、ということなのかな…。

で、合唱っぽさはひとまずそれで良いとして(本当にいいのか?)

この記事を書き始めたかったことにはまだ辿り着いていないのでしたoraッー。

途中ボソッと書きましたけど、

音符(もしくは添え書き)通りに歌うのが合唱らしいと思う要因の一つでしたが、

私、ズレてるの"も"大好きなのです。もちろん声質に差があってズレてるように聞こえるというのもありですが、

ほんのすこーし、1音程差 程はない音ズレ、肯定的に書きますと"ズラし"があるハモらせ方とか

個を潰さない、許容される曲というか、許容されることで活きる曲なんて大好きです。

ズレない音を出すことはもちろん大変素晴らしい技術ですし、良いと思います。

が、ズラしの良さもバッチリハマった場合なんてなかなか高等技術だと思います

(ズレてるのにハマってるってすごい矛盾表現)。

なんでズラしが良いのでしょう?

わずかな周波数の差による特徴なのか、帯域の妙なのか…

個人的には説明できる範囲をこえていてそれ以上なんとも言えないもどかしいとこなのですが、

音律とかそういうのが影響してることなのかな。

合唱曲に取り組んでみてる結果(来週中には完成させたい…という希望)、

合唱は合唱でそういう型を楽しむ面白さがあると分かってきた一方、

これではない歌の表現方法も楽しんでみたい、ということでJpopも作ってみたい欲求上昇。

軽妙洒脱なハモりはやっぱりJpopでの方が試しやすいはず。

八代亜紀を例に合唱とJpopを考え、

(頭の中ではPerfumeのハモりとYesのハモりを経由して

太陽とシスコムーンのハモりにたどり着いていたりする)、

一見するとだいたいの人には不思議な経過、でも本人は勝手に納得してしまった記事でしたヾ(・∀・)ノ゙ 。

余談、

昨日これいいなぁ、うまいなぁ、こういうの作れたら楽しいだろうなぁ、と思いながら見ていた

編曲動画

Keith Emerson: TARKUS for piano - Massimo Bucci (1st version)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます