「遠軽文化財埋蔵センター」へ(1/3)~旭川➡道の駅しらたき➡遠軽町・白滝

9/29、予想最高気温20℃!、快晴の絶好のバイク日和で

す。今季最後のツーリング!と、この日を待っていました。

目的は、私の近年の関心ごとである旧石器時代の遺物が

展示されている「遠軽文化財埋蔵センター」の見学です。

実は、9月上旬からの予定でしたが、天気と都合が悪くタ

イミングがつかめないでいました。それに北海道は10月に

入ると寒くなり、バイクに乗れなくなるといった事情も。

また、折しも、大型の台風24号が日本列島を縦断した後北

上し、10/1には北海道近くを通過する予報がでています。

10:00、バイク友と「道の駅 とうま」で待ち合わせです。

すぐ、ツーリング開始!です。

北見峠(標高;857m)を越え、「道の駅しらたき」で休息。

目的地の白滝ICまで後10.6Kmのところですがー。

「道の駅 しらたき」は、気温;15℃(標高547m)でした。

「道の駅 しらたき」は、気温;15℃(標高547m)でした。

木々が紅葉してきましたがー。

木々が紅葉してきましたがー。

まだ、霜は降りていないのでないかな?

まだ、霜は降りていないのでないかな?

遠軽文化財埋蔵センターに着きました

ここが遠軽文化財埋蔵センターです。

ここが遠軽文化財埋蔵センターです。

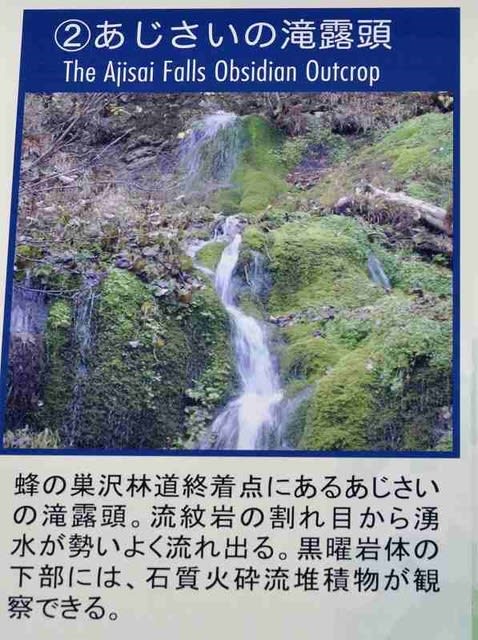

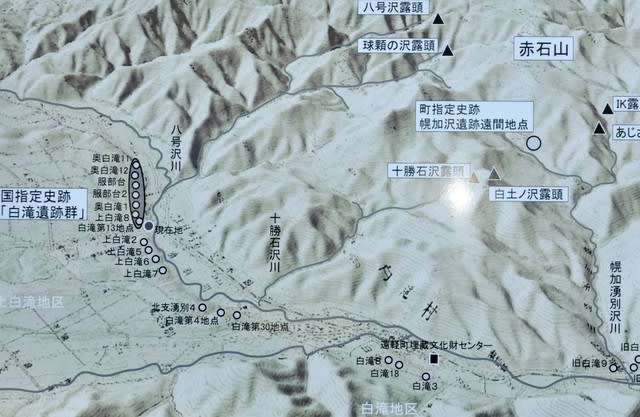

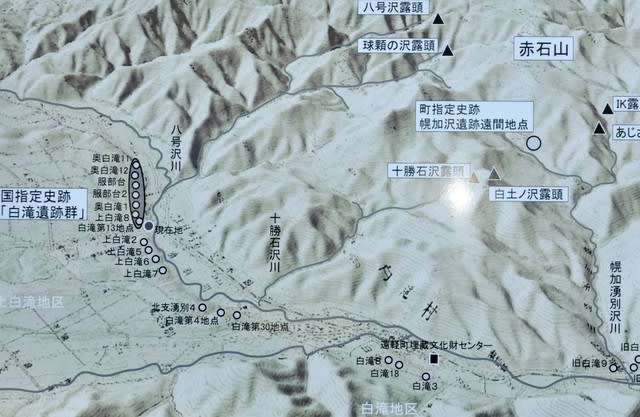

「白滝ジオサイトマップ」で白滝の概要を!

~以下は、「白滝ジオサイトマップ」の拡大写真~

遠軽文化財埋蔵センターは、8年前OPENしたまだ新し

遠軽文化財埋蔵センターは、8年前OPENしたまだ新し

い建物です。まずは、駐車場に設置されていた「ジオサイ

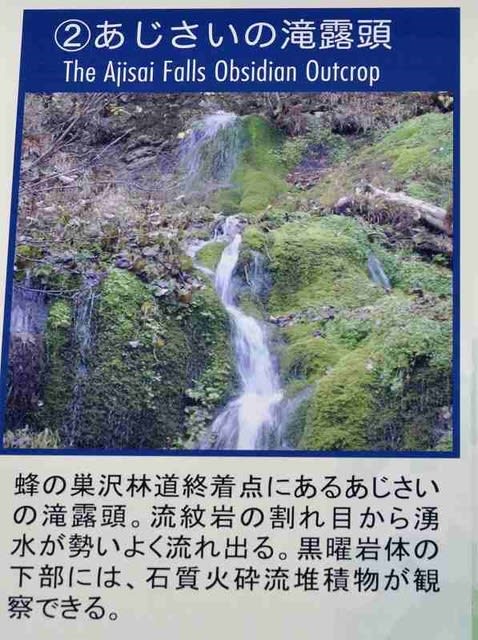

トマップ」で黒曜石の露頭のある場所、白滝遺跡が発掘され

た場所などの概要を確認することからスタートしました。

バイク友の彼は、近年団体で赤石山の黒曜石の露頭の見学

をしているという。さて、展示会場の様子はいかにー。👀

遠軽町埋蔵文化財センターへ(2/3)~後期旧石器時代の遺物

9/29、遠軽町埋蔵文化財センターの見学開始です。

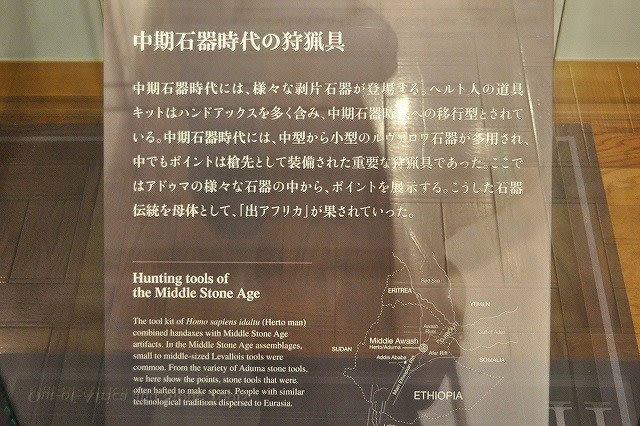

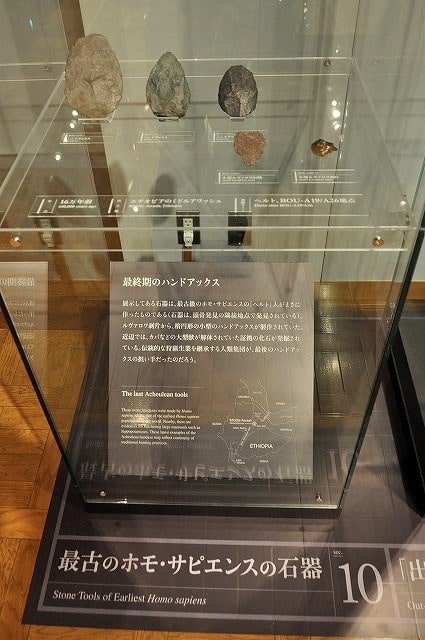

現在、遠軽町内で確認されている埋蔵文化財包蔵地

(遺跡が発見されている場所)が217か所あるという。

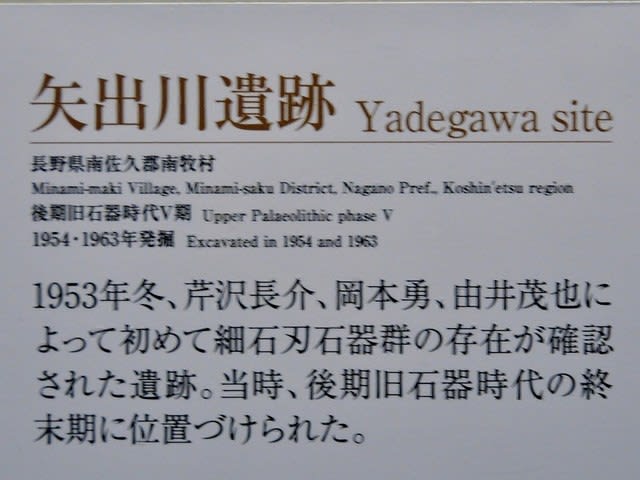

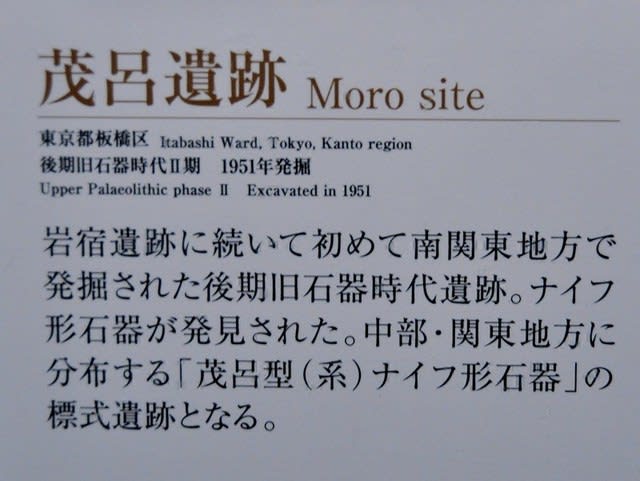

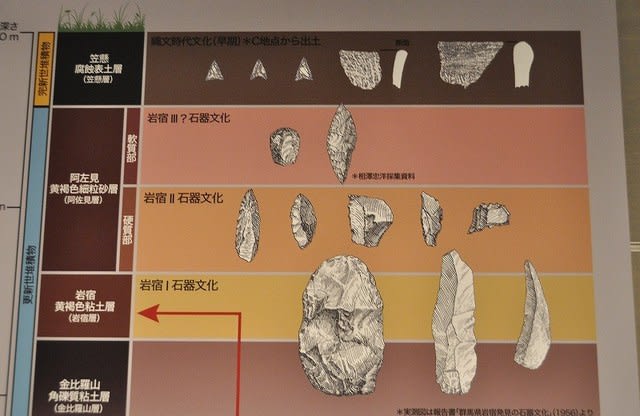

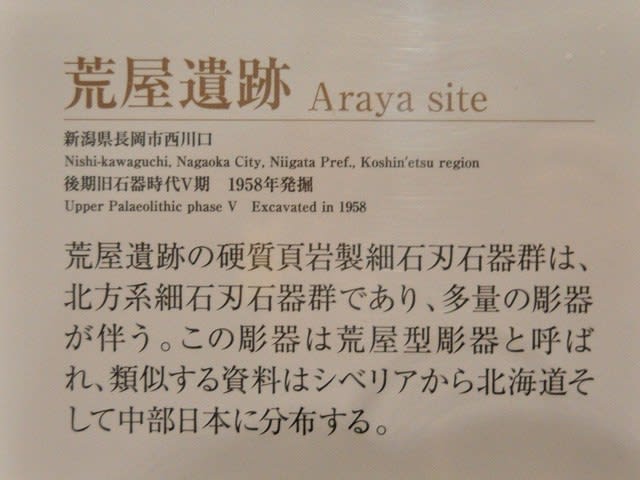

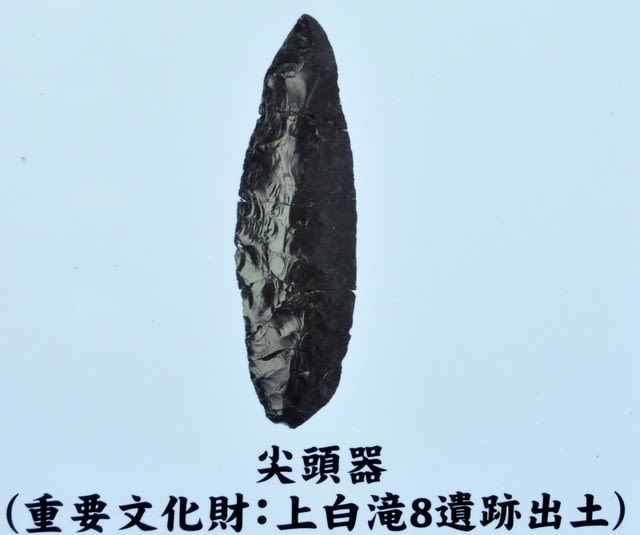

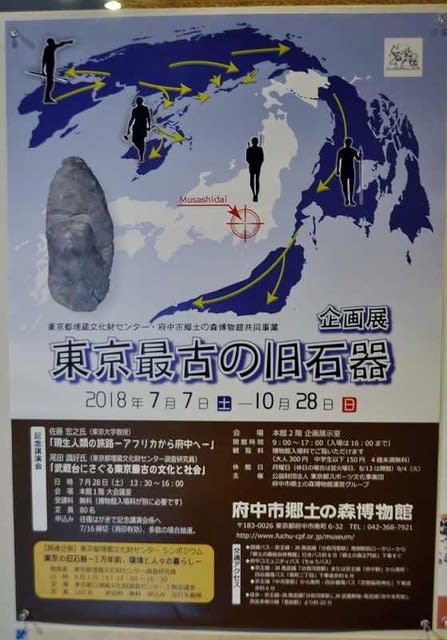

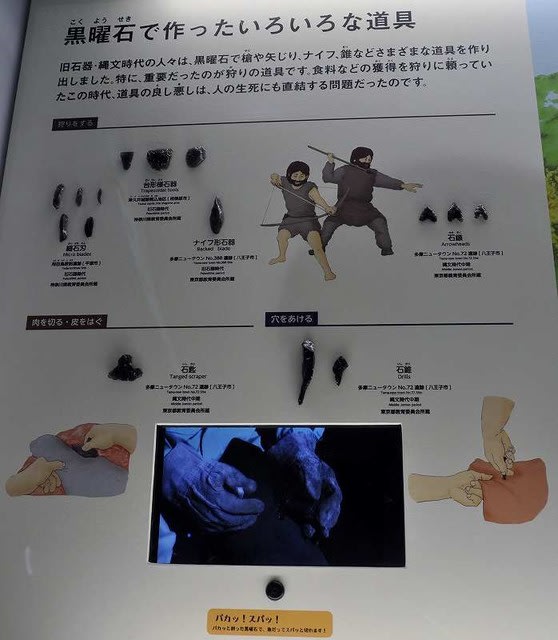

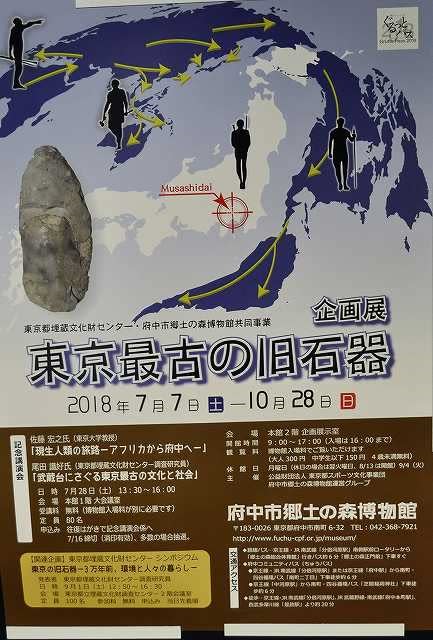

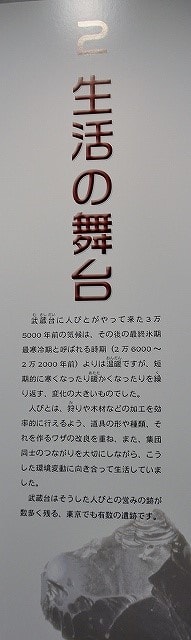

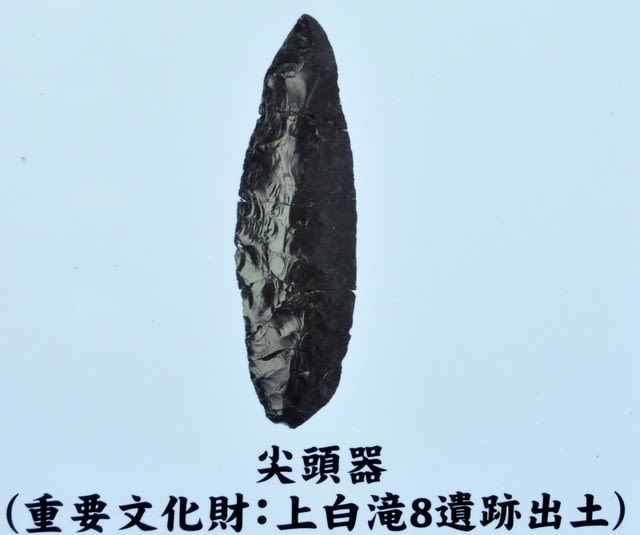

これらの遺跡は、後期旧石器時代(30,000~12,000

年前)からアイヌ文化期までの長い期間にわたってい

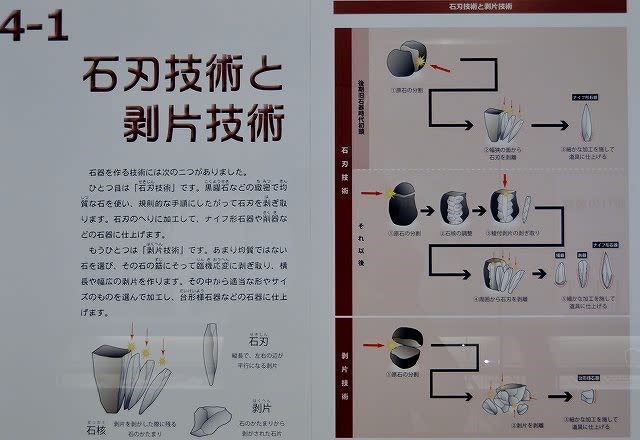

ます。この地で、黒曜石の露頭があったり、小型剥片

石器や尖頭状石器、細石刃石器などが発掘調査されて

いましたが、埋蔵文化財包蔵地が飛躍的に増えたのは

高規格道路(旭川ー紋別間)の建設がきっかけです。

当センター展示室では、この発掘で出土した遺物を

中心に、わかりやすく工夫し展示しています。

黒曜石原産地の特徴の中に、旭川も、「?」ですが記載!

黒曜石原産地の特徴の中に、旭川も、「?」ですが記載!

ナウマンゾウの臼歯

ナウマンゾウの臼歯

時代的にはかけ離れていますが、寄贈されたアンモナイトもー。

時代的にはかけ離れていますが、寄贈されたアンモナイトもー。

ここ遠軽町白滝は、日本最大級の黒曜石の産地です。

ここ遠軽町白滝は、日本最大級の黒曜石の産地です。

その埋蔵量は2億から5億トンといわれ、市街地北側の赤石

山を中心に露頭がいくつも広がっています。この黒曜石の

産地のふもとの標高300mほどの河岸段丘の上では、約百

か所もの旧石器時代の遺跡が発見され、22か所で発掘調査

が行われ、700万点の遺物が出土したとのことです。

遠軽町埋蔵文化財センターへ(3/3)~センター➡白滝遺跡群➡当麻ダム➡旭川

遠軽町埋蔵文化財センターで旧石器時代の遺物をたっぷり

見た後、「遠軽町郷土館」や「丸瀬布郷土資料館」も見学した

い気持ちもありましたが、旭川に戻ることにしました。

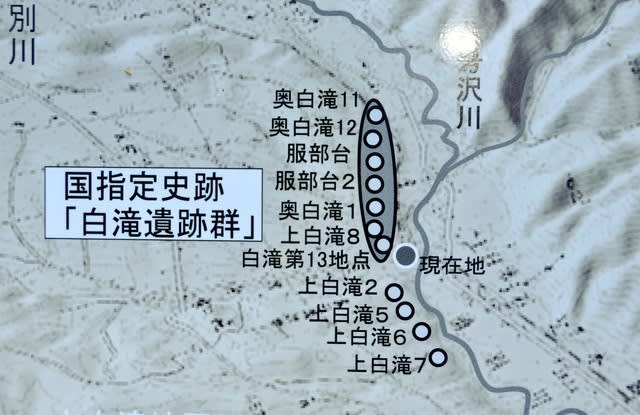

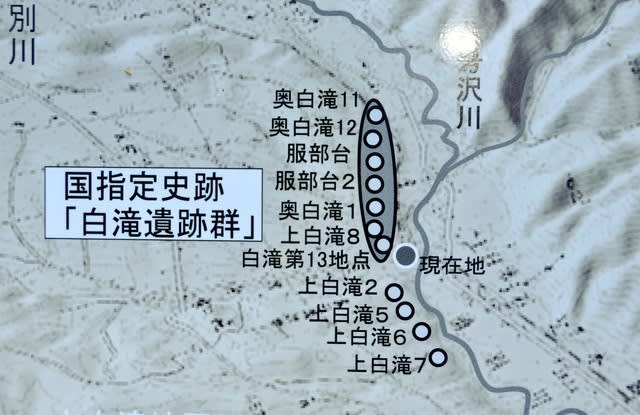

途中、国指定史跡の「白滝遺跡群」を見ることにしました。

恐らく発掘調査の終わった後は、ある程度復元し放置され

るので、ブュシュ等が繁茂していることが予期されます。

国道沿いの白滝遺跡群№C-011という場所に行きましたが

国道沿いの白滝遺跡群№C-011という場所に行きましたが

立派な看板があり、親切ていねいに説明されていました。

13:30ごろ「道の駅 しらたき」で遅い昼食。

その後ー

9月末にもなると、日没が早いのと夕方になると気温もグンと

下がるので、早めに旭川に戻ることにしました。バイクには適

温(最高気温は20.8℃)で、風もなく抜けるような青空です。

愛別で高速をおり、私の場合、当麻町を経由して帰ると少し

近道になることもあり、ここでバイク友とお別れです。

その途中、灌漑用の「当麻ダム」に立ち寄ることにしました。

「永山新川」にハクチョウやカモが飛来しなくなってからし

ばらく行っていませんが、5月に遭った当麻の友人から当麻

ダムでハクチョウを見たとの情報がありました。ですから、

当麻ダムは機会があれば行ってみよう!と思っていました。

当麻ダムの様子

これが当麻ダムです。ダムのふもとまで水田があります。

これが当麻ダムです。ダムのふもとまで水田があります。

今の時季は放水されており、カラッポ!です。

今の時季は放水されており、カラッポ!です。

これではハクチョウやカモは来ないな!

これではハクチョウやカモは来ないな!

春であればダムの水が満タンなので飛来する可能性あり!ーと納得。

春であればダムの水が満タンなので飛来する可能性あり!ーと納得。

ここには魚がいないのかな?

ここには魚がいないのかな?

色付いてきた山々

当麻市街・旭川方面

当麻市街・旭川方面

今年最後のツーリングか、と思い大事に走ってきました。

今年最後のツーリングか、と思い大事に走ってきました。

走行距離180km、帰宅16:00は心にも体にもやさしいツー

リングでした。今年も元気で、無事故・無違反で終えたこと

にヨロズの神様に感謝!です。合わせて、向学心に燃え、生

涯学習を実践している自分を自分でホメながらー(^^♪

。

。

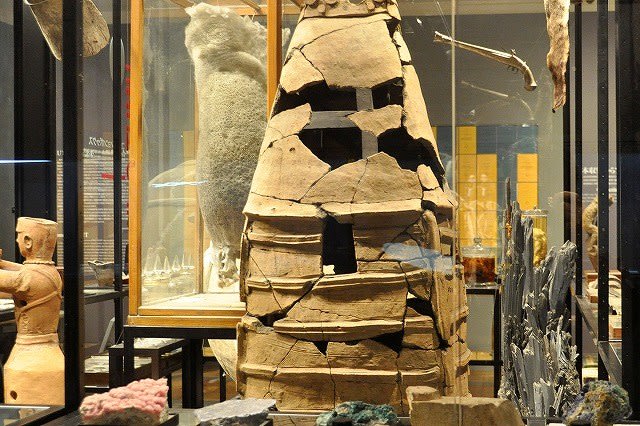

この建物が「第二展示室」入口です。

この建物が「第二展示室」入口です。

クマの親子が冬眠している様子。

クマの親子が冬眠している様子。

昔の人、よく考えたものですね。

昔の人、よく考えたものですね。

忍路環状列石の模型。

忍路環状列石の模型。

忍路遺跡は、縄文時代後期ということで、私の興味関心の「後期石器

忍路遺跡は、縄文時代後期ということで、私の興味関心の「後期石器

何度も現地に行っているうちに、石斧以外に新たなものがあることがー。

何度も現地に行っているうちに、石斧以外に新たなものがあることがー。