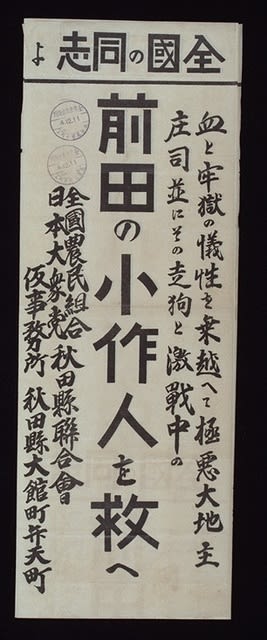

ポスター・前田の小作人を救え 全国農民組合秋田聯合会(大館町)1929年12月

秋田県阿仁前田の小作争議 1925年主な小作争議(読書メモ)

参照

「小作農民の証言-秋田の小作争議小史-」野添憲治・上田洋一(秋田文庫)

「『種蒔く人』と秋田の無産運動 ―民衆の目覚め―」 野添憲治

(http://roudousyaundou.que.jp/ronpyou_003.htm)

(小作農民の窮状)

〈小作契約、それは地主と小作人の農業経営及びその家計の基本になる小作契約の上にも露骨に所有権の一辺倒があらはれ、口約束、証書契約を問はず小作料は大体平年収穫高の半分が常例であった。この荷重負担は小作人に蓄積を残す余裕を与えず、一たび凶作に遭うとか、長わずらいすれば地主の情にすがって小作料を負けて貰い、飯米を借りその上翌年の作扶持まで借りて窮場をしのぐのが普通であった〉

(秋田県の『森吉町史』資料編の『阿仁前田小作争議報道記録集』)

(大地主庄司兵蔵小作料大幅値上げ)

秋田県北秋田郡前田村字阿仁前田(現在の北秋田市の森吉町)の県内でも有数な大地主庄司兵蔵の所有地は七ヵ町村にわたり、小作農民は700軒を越えるという大豪家であった。この庄司家が1925年(大正14年)8月に、小作料の大幅値上げ(最高で3倍)の通告をしてきた。小作農民約300名は阿仁川の河原に集結して「小作料の値上げは承服できない」と申し合わせ、小作料の不納を決議した。阿仁部はじまって以来の阿仁部農民同盟組合と庄司家の大争議だった。

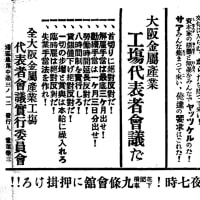

(労働組合の支援)

尾去沢鉱山や小坂鉱山などの労働組合の指導幹部が続々と駆け付けた。小坂鉱山煙害闘争の争議で活躍した可児義雄らも熱心に応援した。皆泊まり込みで支援した。全農組合からは細野三千雄や川俣清音ら弁護士も張り付いた。1928年秋田地裁大館支部は、地主側の土地返還訴訟で農民敗訴の判決をだした。農民側は耕作権は農民側にあると主張したが、裁判所は農民側の農地学者らの承認申請をすべて却下し、まともな訊問もしなかった。農民組合はただちに宮城控訴院に控訴した。しかし、1929年、控訴審においても地主側が勝訴した、「小作人は地主に小作地をひきわたし、かつ小作料を支払い、裁判費用も負担しろ」というものであった。

裁判に勝った地主は稲の差し押さえや、農民の家までも取り壊し、田んぼの立ち入り禁止通告や警官の監理の下、田畑を荒らした。

(庄司一族の中にも農民の味方をする人もいた)

同じ庄司家の中に、小作人の側に立って味方する人も出てきた。庄司家の別家の元教師の庄司兼吉は、全面的に農民組合の味方になり協力してくれた。肺ガンで寝ていたが、農民がいくと「これからの社会というものは、そういう社会になるのだから、あなた方もがんばりなさい」と励ましてくれ、あれこれ相談に乗った。庄司一族の中にもこういう人もいたのである。

(大激闘)

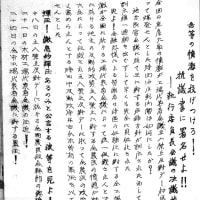

1929年(昭和4年)11月25日地元の警察署長は、可児義雄を呼んで「3千円やるから労組や組合の幹部は退去しろ、断れば刀にかけて追い出す」と買収と脅しをかけてきた。可児義雄は即座に拒絶した。翌26日から警官隊と農民の大衝突が勃発した。27日、地主側は槍や日本刀で武装し中には拳銃まで振りかざす暴力団員5、60名と警官隊80名が大挙して襲い掛かってきた。農民側は田んぼに水をいっぱいに張って堀を作り、敵が近づけないようにし、こちらも昔から家にあった槍や刀などで武装し敵が襲って来た時は、風呂でどんどん沸かした熱湯を坂の上から警官隊員の頭にぶっかけた。女たちも河原から石を集め、灰を紙に包んで敵の目に投げつけた。激突の攻防は27日、28日と続き、農民、暴力団員・警官隊双方に多数の負傷者がでた。このままでは秋田の陸軍第17連隊の出動もあるとうわさされた。28日夕刻、可児義雄が「これ以上の犠牲者をだしてはいけない」と強く説得し、29日、可児義雄ら組合幹部9名が自首した。珠数つなぎとなって連行されていかれる可児義雄らを残された約300人の農民は声をあげて泣いて見送った。

(一旦解決)

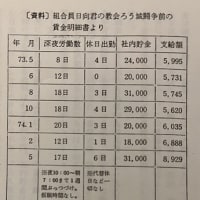

12月末、5年越しの争議が終わった。和解の主な条件は、

一、小作慣行は従来通りとする

一、取り上げた土地は小作人に返す

一、小作料は大正14年以降より値上げを認める

一、未納小作料は3年据え置き、後7ヵ年年賦で償還する

一、地主は争議費用として1万円を支払う

というものであった。結局は小作料は値上げされたものの、訴訟にかかった1万円の費用は地主が支払うことになり、永代小作権などの小作慣行はそのままとなった。

(可児義雄)

1930年(昭和5年) 8月13日、前田小作争議事件の被告人である可児義雄らに、求刑4年に対して懲役2年の1審判決が下された。可児はその後一旦控訴手続きを行うものの、控訴を取り下げ刑に服した。1935年(昭和10年)1月9日 可児義雄が結核のため東京市立療養所で死亡した。

(最終解決)

阿仁前田の小作争議は、その後、立て続けに起きた凶作や、地主側による何度もの合意破棄などの動きが原因で、再び争議が起きるが、時局が戦争に向かう中、最終的な和解が1938年(昭和13年)に結ばれた。

(秋田全域に拡大した小作争議)

この争議はその直後から起きる秋田県全域の激しい農民運動の皮切りとなった。

*「秋田県で大正10年には小作争議は一つもありません。ところが昭和2年には38、昭和3年には109、昭和9年に487、これが最高ですが、昭和10年にも471の小作争議が起きています。大体同じ頃、一日市で小作争議が起きました。一日市町は、今は陸地になりました八郎潟のそばにあります。町の所有している水田を小作人が借りていたんですが、ある年、堤防が決壊して米が全く採れなかった。何とかまけてほしいと町に願いに行ったら、断わられて争議になったわけです。これもいろんな犠牲が出ましたが、昭和6年に終わります。」

(『種蒔く人』と秋田の無産運動―民衆の目覚め― 野添憲治)

http://roudousyaundou.que.jp/ronpyou_003.htm