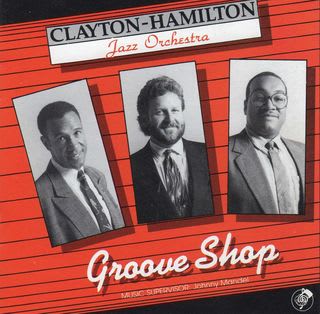

Groove Shop / Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

ライブに行く時も、新しいアルバムを聴く時も、昔は聴く前からワクワクしたものだ。どちらも、限られた小遣いでどれに行こうか、何を買おうか散々迷った挙句に決めたもの。実際に聴く時も、聞き漏らすまいと集中して聴いたものだ。それでも中には期待外れだったものもあり、その時の落胆は大きかった。

社会人になってしばらくすると懐具合は暖かくなったが、反対に時間が無くなってきた。急な残業になって、せっかく買ったコンサートのチケットが無駄になったこともあった。ジャズ喫茶も昼休みに行く程度、レコード屋周りをする時間も無くなった。その内スイングジャーナルをじっくり読む時間も無くなり、レコード屋に行ってもお目当てのアルバムがすぐに思い浮かばなくなった。仕方なく衝動買いしたアルバムは当然外れが多くなった。

ちょうど平成に変ってしばらくして、90年代から2000年になってしばらくは完全に仕事漬けの毎日。レコードからCDになったこともあり、手軽に聴けるようになったのは良かったが。BGMでジャズを聴くことはあっても、オーディオに面と向かって聴き込むことはめっきり減った。アナログ盤も一時完全にお蔵入りした。当然ワクワクして聴くような状況はめったになくなってしまい、ジャズ好きの自分にとっても空白の十数年ができてしまった。

自分の中のイメージでは新人、若手だったはずだが、今では突然大ベテランになってしまったミュージシャンは少なくない。一体その間はどうだったのか?気になるミュージシャンは、今になって抜けた期間をトレースしている始末だ。お蔭で手持ちのアルバムの棚卸が進まない中、新しいアルバムも増えることになる。困ったものだ。

年明け早々クレイトンブラザースが来日した。コンコルドフリークの自分にとっては、このレーベルで新人デビューした2人は若い頃から良く知る部類に入る。ビッグバンド好きなので、ジョン&クレイトン兄弟と、盟友ジェフハミルトンが立ち上げたクレイトン・ハミルトンジャズオーケストラはトレース対象だった。何年か前、このビッグバンドが来日した時は、初めて聴くライブにワクワクして出掛けたのだが、今回のクインテット編成の演奏となると・・・?

というのも、デビュー直後のアルバム以降の彼らのアルバムは聴いていない。幸い今は時間があるので、気になったライブに自由には出掛けることができる。このクレイトンブラザースのライブも出掛けてみることにしたが、頭の中のイメージはデビューしたての頃とビッグバンドでの演奏となる。年明け早々のブルーノートはチケットの売れ行きが悪かったのか、ミュージックチャージの割引券も結構配られていた。当日の客足はまずまず、空席が目立たない程度の入りにはなっていた。

演奏が始まると、クインテットの編成の割には、結構きめ細かくアレンジも施され多彩なグループサウンドを聴かせてくれた。メンバーは、ジョンの息子がピアノで加わっていて必ずしもベテラン揃いという訳でもない。自分はアレンジ物も嫌いではないが、そのようなイメージを持っていなかったので、多少頭の中のリセットが必要だった。会場も、なんとなく盛り上がりに欠けアンコールも無くセットが終了した。これは、「割引券があったので来た」という声も会場で聞こえたので、熱烈ファンばかりでなかったというのも一因だと思う。残念ながら、自分の中でもジョンファディスのブルーノートオールスタービッグバンドでの盛り上がりとは大違いだった。

クレイトンブラザースの最近のアルバムも機会があったら聴き返してみようと思うが、やはりこの2人のイメージはビッグバンド。彼らのファーストアルバムを聴き返すことにした。

2人がビッグバンドを作ったのは1985年。2人の盟友であるジェフハミルトンを含めて3人で立ち上げた。ハミルトンとジョンはインディアナ大学時代からのプレー仲間。ハミルトンはウディーハーマンのビッグバンドを経て、コンコルドレーベルで大活躍していたスイングするドラムの若手の代表格。クレイトン兄弟もジェフはベイシーに始まり、ハンプトン、ハーマンとビッグバンドを渡り歩いた。一方のジョンもサドジョーンズが率いた時代のカウントベイシーオーケストラでベースを務めた。ビッグバンド好きの3人がビッグバンドを作ろうということになったのは必然でもあった。

設立にあたってメンバーのリクルーティングを行った。西海岸を拠点として活動していた3人は知り合いも多かったが、少し拘りを持って集めた。まず、市場を考えるとビッグバンドがレギュラー活動をできる状況ではなかったので、不定期な活動にせざるを得ない。しかし、集まってやるからには単なるスタジオワークではなく、音楽的にもそして個々のプレーヤーも地に足のついた拘りの演奏ができるバンドを目指した。何か、サドメルが出来た時と似たように感じる。

ジョンはベースプレーだけでなく、アレンジも得意としていてこのバンドのアレンジはすべて担当した。やはり基本はベイシーライクのスイング感を持つアレンジだ。サドジョーンズの影響を受けたのか、多少モダンなサウンドも聴かせるが、全体は初期のサドメルのように実にグルービーに洗練されたサウンドだ。

このアルバムで、一曲目のジョージアを聴いたいとたんにこのバンドカラーのイメージが湧く。スローな曲での木管の使い方は、サドジョーンズのアレンジを思い浮かべるモダンな響きだ。昨今のビッグバンドはマリアシュナイダーの影響か、スイングするというよりはハーモニー重視のバンドが多い。このクレイトン・ハミルトンは今でも設立当初からのベイシーやエリントンに繋がる伝統スタイルを大事にしている。自分の好みのオーケストラだ。

1. Georgia Hoagy Carmichael / Stuart Gorrell 3:21

2. Rain Check Billy Strayhorn 5:35

3. 'Tain't What You Do (It's the Way That You Do It) Sy Oliver / Trummy Young 3:31

4. Brush This John Clayton 5:27

5. How Great Thou Art Stuart K. Hine 3:31

6. Groove Shop John Clayton 5:48

7. Sashay Oscar Brashear 6:07

8. Melt Away/A Time for Love Johnny Mandel 5:34

9. I Won't Dance O. Hammerstein II / J. Kern / J. McHugh 3:23

10. Night Train Jimmy Forrest / Lewis Simpkins / Oscar Washington 9:53

Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

Oscar Brashear (tp.flh)

Snooky Young (tp,flh)

Bobby Bryant (tp.flh)

Clay Jenkins (tp,flh)

George Bohannon (tb)

Ira Nepus (tb)

Thurman Green (tb)

Maurice Spears (btb)

Jeff Clayton (as,ss,fl,oboe)

Rickey Woodard (ts,cl)

Bob Hardaway (ts,cl)

Bill Green (as,cl,fl)

Lee Callet (bs,bcl)

John Clayton (b,arr,)

Herb Mickman (b)

Michael Lang (b)

Doug MacDonald (g)

Jeff Hamilton (ds)

Produced by Thomas C. Burns, John Clayton, Jeff Clayton, Jeff Hamilton

Johnny Mandel ; Music Supervisor

Hank Cicalo : Engineer

Recorded at Evergreen Recording Studio, Burbank, California on April 18 &19 1989

ライブに行く時も、新しいアルバムを聴く時も、昔は聴く前からワクワクしたものだ。どちらも、限られた小遣いでどれに行こうか、何を買おうか散々迷った挙句に決めたもの。実際に聴く時も、聞き漏らすまいと集中して聴いたものだ。それでも中には期待外れだったものもあり、その時の落胆は大きかった。

社会人になってしばらくすると懐具合は暖かくなったが、反対に時間が無くなってきた。急な残業になって、せっかく買ったコンサートのチケットが無駄になったこともあった。ジャズ喫茶も昼休みに行く程度、レコード屋周りをする時間も無くなった。その内スイングジャーナルをじっくり読む時間も無くなり、レコード屋に行ってもお目当てのアルバムがすぐに思い浮かばなくなった。仕方なく衝動買いしたアルバムは当然外れが多くなった。

ちょうど平成に変ってしばらくして、90年代から2000年になってしばらくは完全に仕事漬けの毎日。レコードからCDになったこともあり、手軽に聴けるようになったのは良かったが。BGMでジャズを聴くことはあっても、オーディオに面と向かって聴き込むことはめっきり減った。アナログ盤も一時完全にお蔵入りした。当然ワクワクして聴くような状況はめったになくなってしまい、ジャズ好きの自分にとっても空白の十数年ができてしまった。

自分の中のイメージでは新人、若手だったはずだが、今では突然大ベテランになってしまったミュージシャンは少なくない。一体その間はどうだったのか?気になるミュージシャンは、今になって抜けた期間をトレースしている始末だ。お蔭で手持ちのアルバムの棚卸が進まない中、新しいアルバムも増えることになる。困ったものだ。

年明け早々クレイトンブラザースが来日した。コンコルドフリークの自分にとっては、このレーベルで新人デビューした2人は若い頃から良く知る部類に入る。ビッグバンド好きなので、ジョン&クレイトン兄弟と、盟友ジェフハミルトンが立ち上げたクレイトン・ハミルトンジャズオーケストラはトレース対象だった。何年か前、このビッグバンドが来日した時は、初めて聴くライブにワクワクして出掛けたのだが、今回のクインテット編成の演奏となると・・・?

というのも、デビュー直後のアルバム以降の彼らのアルバムは聴いていない。幸い今は時間があるので、気になったライブに自由には出掛けることができる。このクレイトンブラザースのライブも出掛けてみることにしたが、頭の中のイメージはデビューしたての頃とビッグバンドでの演奏となる。年明け早々のブルーノートはチケットの売れ行きが悪かったのか、ミュージックチャージの割引券も結構配られていた。当日の客足はまずまず、空席が目立たない程度の入りにはなっていた。

演奏が始まると、クインテットの編成の割には、結構きめ細かくアレンジも施され多彩なグループサウンドを聴かせてくれた。メンバーは、ジョンの息子がピアノで加わっていて必ずしもベテラン揃いという訳でもない。自分はアレンジ物も嫌いではないが、そのようなイメージを持っていなかったので、多少頭の中のリセットが必要だった。会場も、なんとなく盛り上がりに欠けアンコールも無くセットが終了した。これは、「割引券があったので来た」という声も会場で聞こえたので、熱烈ファンばかりでなかったというのも一因だと思う。残念ながら、自分の中でもジョンファディスのブルーノートオールスタービッグバンドでの盛り上がりとは大違いだった。

クレイトンブラザースの最近のアルバムも機会があったら聴き返してみようと思うが、やはりこの2人のイメージはビッグバンド。彼らのファーストアルバムを聴き返すことにした。

2人がビッグバンドを作ったのは1985年。2人の盟友であるジェフハミルトンを含めて3人で立ち上げた。ハミルトンとジョンはインディアナ大学時代からのプレー仲間。ハミルトンはウディーハーマンのビッグバンドを経て、コンコルドレーベルで大活躍していたスイングするドラムの若手の代表格。クレイトン兄弟もジェフはベイシーに始まり、ハンプトン、ハーマンとビッグバンドを渡り歩いた。一方のジョンもサドジョーンズが率いた時代のカウントベイシーオーケストラでベースを務めた。ビッグバンド好きの3人がビッグバンドを作ろうということになったのは必然でもあった。

設立にあたってメンバーのリクルーティングを行った。西海岸を拠点として活動していた3人は知り合いも多かったが、少し拘りを持って集めた。まず、市場を考えるとビッグバンドがレギュラー活動をできる状況ではなかったので、不定期な活動にせざるを得ない。しかし、集まってやるからには単なるスタジオワークではなく、音楽的にもそして個々のプレーヤーも地に足のついた拘りの演奏ができるバンドを目指した。何か、サドメルが出来た時と似たように感じる。

ジョンはベースプレーだけでなく、アレンジも得意としていてこのバンドのアレンジはすべて担当した。やはり基本はベイシーライクのスイング感を持つアレンジだ。サドジョーンズの影響を受けたのか、多少モダンなサウンドも聴かせるが、全体は初期のサドメルのように実にグルービーに洗練されたサウンドだ。

このアルバムで、一曲目のジョージアを聴いたいとたんにこのバンドカラーのイメージが湧く。スローな曲での木管の使い方は、サドジョーンズのアレンジを思い浮かべるモダンな響きだ。昨今のビッグバンドはマリアシュナイダーの影響か、スイングするというよりはハーモニー重視のバンドが多い。このクレイトン・ハミルトンは今でも設立当初からのベイシーやエリントンに繋がる伝統スタイルを大事にしている。自分の好みのオーケストラだ。

1. Georgia Hoagy Carmichael / Stuart Gorrell 3:21

2. Rain Check Billy Strayhorn 5:35

3. 'Tain't What You Do (It's the Way That You Do It) Sy Oliver / Trummy Young 3:31

4. Brush This John Clayton 5:27

5. How Great Thou Art Stuart K. Hine 3:31

6. Groove Shop John Clayton 5:48

7. Sashay Oscar Brashear 6:07

8. Melt Away/A Time for Love Johnny Mandel 5:34

9. I Won't Dance O. Hammerstein II / J. Kern / J. McHugh 3:23

10. Night Train Jimmy Forrest / Lewis Simpkins / Oscar Washington 9:53

Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

Oscar Brashear (tp.flh)

Snooky Young (tp,flh)

Bobby Bryant (tp.flh)

Clay Jenkins (tp,flh)

George Bohannon (tb)

Ira Nepus (tb)

Thurman Green (tb)

Maurice Spears (btb)

Jeff Clayton (as,ss,fl,oboe)

Rickey Woodard (ts,cl)

Bob Hardaway (ts,cl)

Bill Green (as,cl,fl)

Lee Callet (bs,bcl)

John Clayton (b,arr,)

Herb Mickman (b)

Michael Lang (b)

Doug MacDonald (g)

Jeff Hamilton (ds)

Produced by Thomas C. Burns, John Clayton, Jeff Clayton, Jeff Hamilton

Johnny Mandel ; Music Supervisor

Hank Cicalo : Engineer

Recorded at Evergreen Recording Studio, Burbank, California on April 18 &19 1989