「astah*を使って、開発の要求仕様から、プログラム作成までを、トレーサビリティを保って、どのように開発するかを書いてみる」という、このシリーズ、以下の手順で説明する予定ですが、

(1)作るべきもののユースケースを書く

(2)ユースケースシナリオを書く

(3)ロバストネス分析

(4)バウンダリ(画面)、エンティティ(テーブル等)の属性を埋めていく

(5)バウンダリの項目を元に、画面構成を考える。

(6)(必要があれば)エンティティを正規化して、ER図にする

(7)フレームワークを決定する

(8)画面クラスをソースコードに書き直す

(9)エンティティをDBのテーブルと、DAOに書き直す

(10)コントローラーを書き直す

前回、(2)をやったので、今回は、「(3)ロバストネス分析」について。

■ロバストネス分析とは

ロバストネス分析の説明は、ここにあるとおり。

つまり、MVCみたいに、システムを

バウンダリ:ユーザーとの入出力

コントロール:バウンダリとエンティティをつなぎ処理する

エンティティ:保存すべきデータを管理しておく

の3つにわけます。

このバウンダリ、コントロール、エンティティは、3つの層と考えられ、

・同じ層の間

・お隣さんとの層の間

とは、やりとりできますが、

・間を離れた層の間

では、やりとり「できません」

つまり、バウンダリから、エンティティには、アクセス「できません」

これを、コミュニケーション図という形にまとめるのが、バウンダリ分析です。かんたんにいっちゃうと・・・

■本日のミッション

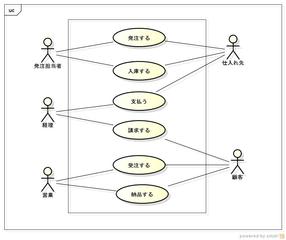

したがって、今日やるべき、ミッションは、前に書いたユースケース

とユースケースシナリオをもとに、バウンダリ分析をして、

なコミュニケーション図を作ることです(上記例は受注のみ)。

■作り方

(1)ユースケース図は、コンピューターに「処理させたいこと」を書いているはずです。

ってことは、これは、処理=コントロールになります。

ってことで、各ユースケースを「~処理」という形にして、

迷わずコントロールにしましょう。

例:ユースケース:受注する→受注処理(コントロール)

(2)ユースケースシナリオを見てください。それに、画面入力・画面出力はありますか?

あれば、「~画面」として、バウンダリを書きましょう(~はユースケース名)

帳票も出力するのであれば、帳票のバウンダリも作ります。

例:ユースケース:受注する→受注画面(バウンダリ)

(3)引き続き、ユースケースシナリオを見てください。

画面から入力されたもの+保存されているデータを元に、

何らかの処理をして、

画面、帳票、保存すべきデータに出力

しているはずです。このとき、保存されている、すべきデータがエンティティとなります。

エンティティはたいてい名詞ですが、名詞が全てではなく、

ひとつひとつが区別して、管理できるものです。

なにかと、一緒になっていているようなものは、属性です

(「なにか」が、エンティティかも?)

ってことで、ユースケースシナリオの名詞に着目し、

・保存すべきデータで

・ひとつひとつ区別でき、管理すべきもの

をエンティティとしてあげて、記述します

なお、処理をしたり、保存しなくてよいデータを作成している場合、

それはコントロールです

他のユースケース名でなく(コントロールになることなく)、

重要で、かつ独立したものは、コントロールとして挙げておいていいです。

→挙げなくてもいいです。当コントロールクラスのメソッドにしますから・・・

(4)今書いた、コントロール、バウンダリ、エンティティに線を引きます。

バウンダリ - コントロール - エンティティ1

- エンティティ2

:

のような感じで、線が引かれると思います。

(5)メッセージを記入します。

ユースケースシナリオが、ここに書くことを意識している場合は、

たぶん、ユースケース1つ1つをぺたぺた貼ればいい感じだと思います

(Enterprise Architectのシナリオなどの場合)

こんでできあがり。

受注画面とか、めちゃくちゃ大雑把!と思うかもしれないけど、

とりあえず、これでいい。次回、詳しく書きます。