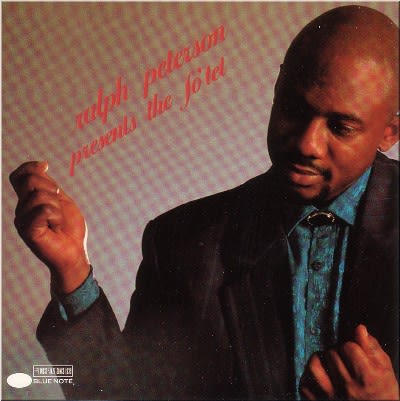

V / TRIANGULAR / VOLITION

/ PRESENT THE FO'TET: Ralph Peterson

"V" Blue_Note(USA)B1-91730 Enemy Within / Monief / The Short End Of The Stick Sowet 6 / Viola's Dance / Bebopskerony Terence Blanchard (tp) Steve Wilson (as、ts) Giri Allen (p) Phil Bowler (b) Ralph Peterson (ds) 1988/04/19,20

Ralph Peterson Trio Featuring Geri Allen "Triangular" Blue_Note(USA)B1-92750 Bemsha Swing / Trianglar / Water Colors Princes / Just You、Just Me* / Move Splash / Smoke Rings Geri Allen (p) Essiet-Oken Essiet (b) Phil Bowler* (b) Ralph Peterson (ds) 1988/08/21,22 1988/04/20*

"Volition" Blue_Note(USA)CDP7_93894_2 Volition / Seven Of Swords / One My Side Forth And Back / Back To Stay / In Step The Benevolent One / Sasquatch Terence Blanchard (tp) Steve Wilson (as、ss) Geri Allen (p) Phil Bowler (b) Ralph Peterson (ds) 1989/02/28,29

"Present The Fo'tet" Blue_Note(USA)CDP7_95475_2 Urban Omen / Thabo* / Homegoing (For Lee Morgan) Axis Mundi / Ballad For Queen Tiye / Miss Lady* I Can Dream, Can't I? / Confrontation Johnny Come Lately Don Byron (cl,b.cl) Bryan Carrott (vib) Melissa Slocum (b) David Murray* (ts,b.cl) Frank Lacy* (tb,flh) Ralph Peterson (ds) 1989/12/22,23前回投稿したジェリ・アレンが、若手のドラマーのアルバムに参加したのが、ラルフ・ピーターソンのVクインテットです。地味で陰気なトリオではなく、たぶん年代的にも同じ仲間とのアグレッシブな演奏が聴けます。このラルフ・ピーターソンというドラマーは、今どうしているのでしょうか、これらのアルバムの全てが、日本でプロデュース(Somethin'else)したもので...その後あまりレコーディングの機会が無いようです。叩きすぎるのが難点だと思いますよ。日本ならアート・ブレーキーのファンが多いので好かれるのでしょうが...ジャズ嫌いの人はドラムが嫌いだと言ってましたが、まさしくその傾向だと思います。わたしは時と場合によりますが、こんなドラマーが居ってもよろしいと考えますが...BGMには向きませんね。

V とVolition はブランチャードが参加しているせいでもないでしょうがジャズ・メッセンジャーズの雰囲気がありますね。ラルフ・ピーターソンがアート・ブレーキーの後継者かなと思わせてますが、V はダニー・リッチモンドに捧げられているんですねこれが。なお、このVクインテットの編成は、初めの頃のドナルド・ハリソン/テレンス・ブランチャードと近いのですよ...プロデューサーが無難な路線を取ったのかも知れませんが、ディスク大賞なんか受賞してますので、SJ誌とレコード会社の癒着を感じてしまうのは...わたしだけでしょうか?

Present The Fo'tet 新境地ですね、ピアノ・レスで編成されてますが、叩きすぎることに変りはありません。ジェリ・アレンが参加していませんが、ラルフ・ピーターソンを一掃するため、ここに投稿しておきます。

で、この4枚で目玉となるとわたしの場合、ピアノ・トリオのTriangular となります。ここでは、叩きすぎのドラマーにジェリ・アレンは調子を合わせていますので、前回投稿した陰気なピアノ・トリオとは一新します。

後半の2枚はCDなのですが、前の2枚に比べて画質が低下しています。音楽はダウンロードで買う時代のようですが、ジャケットの面白さはどうするのですかね。

投稿済み・準備中を含め アルバム・ジャケット一覧 を用意しました。

2005/07/30 ものずき烏 記

胡桃沢耕史の『闘神』が出版された頃、同じテーマで書かれた小説がありテレビ放映された事の記憶があって、二番煎じかと、手を伸ばさなかった。いつでも読める、どこの本屋にも文庫であると思っていたのが檀一雄という作家であった。いざ読んでみようと探したのだが、あるのは令嬢の檀ふみの作品ばかりとなっていた。神保町で探せば、簡単に見つかるものかも知れないが、そこまではと考えていた。ぶらっと立ち寄ったBで、全集本の片割れの1冊で『夕日と拳銃』を見つけました。百五円。すかさず書物の価値を知らぬバカな古本屋だと、ほくそえみながら購入しました。

胡桃沢耕史の『闘神』が出版された頃、同じテーマで書かれた小説がありテレビ放映された事の記憶があって、二番煎じかと、手を伸ばさなかった。いつでも読める、どこの本屋にも文庫であると思っていたのが檀一雄という作家であった。いざ読んでみようと探したのだが、あるのは令嬢の檀ふみの作品ばかりとなっていた。神保町で探せば、簡単に見つかるものかも知れないが、そこまではと考えていた。ぶらっと立ち寄ったBで、全集本の片割れの1冊で『夕日と拳銃』を見つけました。百五円。すかさず書物の価値を知らぬバカな古本屋だと、ほくそえみながら購入しました。 見つけましたが、背表紙が割れてバラバラになりそうな文庫です。さっそく、わたしなりの文庫の補修をデジカメで撮影しながら行いました。補修方法をブログで投稿しようとしたのですが、ブログでTABLEを使うと、意図した表示になりませんので、別途ホームページに開示しました。古本を利用する方は参考までにご覧下さい。

見つけましたが、背表紙が割れてバラバラになりそうな文庫です。さっそく、わたしなりの文庫の補修をデジカメで撮影しながら行いました。補修方法をブログで投稿しようとしたのですが、ブログでTABLEを使うと、意図した表示になりませんので、別途ホームページに開示しました。古本を利用する方は参考までにご覧下さい。 『雷電本紀』で、その時代考証の詳細さに、興味を持った作家です。

『雷電本紀』で、その時代考証の詳細さに、興味を持った作家です。

わたしのミンガス愛聴盤である。たったの2曲しか入ってないのだが、適量だったのであろう。このLPの顔(ジャケット)であるが、国内盤とも、現行CDとも違うので戸惑う。ミンガスのファンとしては収集したいのだが、ダブってまで買う気には勿論なれない。

わたしのミンガス愛聴盤である。たったの2曲しか入ってないのだが、適量だったのであろう。このLPの顔(ジャケット)であるが、国内盤とも、現行CDとも違うので戸惑う。ミンガスのファンとしては収集したいのだが、ダブってまで買う気には勿論なれない。