「廃村をゆく人⑥」より

ダムでその姿をまったく無くすムラもあれば、葛草連のように地すべり工事で様相を一変するムラもある。ダムの湖底でかつての形のまま残っていた方が、形を変えて残るよりはわたしには良いように思うが、形を変えてしまえばもう未練などなく、すっかり忘れ去ることができてその方が良いという人もいるのかもしれない。いずれにしてもすでに葛草連のムラには家屋の姿はない。

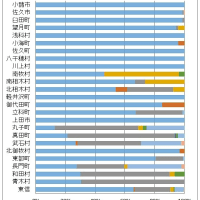

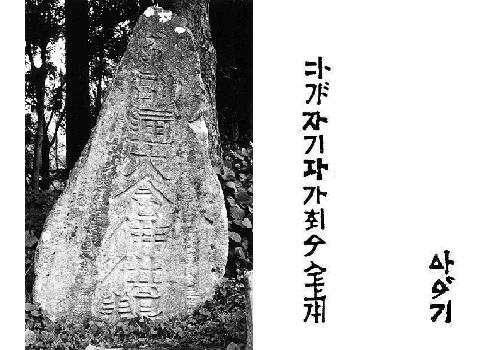

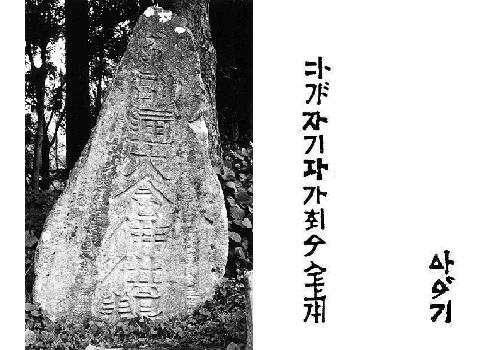

訪れた最大の目的であった融通大念仏碑については、かつて『遙北通信』(145号・平成7年)という個人的に発行していたものに「北安曇郡小谷村葛草連の融通大念仏碑」と題して記述したことがある。その全文をここに紹介して、今回の「廃村をゆく人」を閉じたい。なお、文中にある□で示している部分はハングル系の文字が記載されていて、文字として変換不可能なため、□で示した。そして最初に表示している部分は、写真の右側に画像で示した。これは宮島潤子氏の『信濃の聖と木食行者』より引用させていただいた。さらに後段のものはその右側に画像で示した。

碑面に朝鮮のハングルに似た字があることで謎の石碑として知られる融通大念仏碑は、北安曇郡小谷村の北部、新潟県境に位置する小谷温泉の近く、今は廃村となっている葛草連(くんぞうれ)にある。この碑については宮島潤子氏の『信濃の聖と木食行者』(角川書店・昭和58年)に詳しく著されている。ここでは、この著書を中心に葛草連の融通大念仏碑を紹介してみる。

小谷村は古くより災害の多い所で、地すべりや雪崩が頻発に発生していたことが歴史上にみられ、また、地形からもその爪痕が随所に残されている。葛草連はことにその地すべりが頻発する所で、明治から大正にかけて、倒壊家屋の移転や再建が短期間に何度も行われていた。こうした地形上の欠点を有していながら、集落が維持される要因もあった。地すべり地帯には湧水が多いことが知られるように、水に恵まれ、飲用水や濯漑用水に事欠かず、また、西向き斜面であるため日照時間が長く、比較的沃土であった。このため、災害の頻発地帯でありながら人々を定着させてきたわけである。葛草連の文献上の初出は慶安2年(1649)の「信州安曇郡大町組土谷村大水帳」に見られる『くずそうれ』である。

宮島潤子氏が作った略図は、明治7年の全国地租改正発布にあたって作成された葛草連の土地所有を示す村絵図と、昭和51年7月当時の村絵図と重ね合わせて作ったものである。融通大念仏碑は村の入口旧道沿いに位置している。碑面中央頂に阿弥陀の種字キリーク(梵字)があり、続いて「融通大念仏供養」とある。その右側に「文政十三天トラノ七月吉日 □□□□□□□□□□ サク」とあり、左側に「日月セイメイ天下泰平国家安全 葛草連村中」とある。碑高260センチメートル、碑巾130センチメートルの巨碑である。

この碑についての伝説が残っており、それは次のようなものである。

昔、ケカチ(飢饉)の年に朝鮮の貴族の女が子供を連れてこの山に逃げ込んできた。村の衆はふぴんに思い、食物を分け与えたが自分は手を付けず、子供だけ食べさせて死んで行った。村の衆は哀れに思い、その女の霊を供毒した。そのとき建てられたのがこの石碑である。(葛草連、小林浅吉氏談)

伝承中の朝鮮というのは、右側のハングルらしき文字から導き出されたもので、女というのはその文字に続く「サク」という女の名によるものと思われる。餓死と朝鮮と女を結び付けた物語の関係石碑が、村の出口にある「どのとこ」(堂の所)石碑群の中に、「不食供養塔」として残されている(註.1)。願主は「 □□□ 禅定尼」とある。

ところで融通大念仏供養碑には、五書体の混在がみられる。

①、明朝活字体の漢字-中央の一行(現在使用されている活字体と同一書体)

②、筆記体の漢字-両側の二行(カタカナ混じりの漢字というのは主として仏教関係者に用いられる書体)

③、活字体梵字・キリーク-中央頂の一字(真言密教もしくは修験山伏の手になるもの)

④、ハングル崩れと神代文字崩れの混在した書体-右側の一行後半(見よう見まねのハングルや神代文字は、当時の田舎の知識人、とりわけ平田篤胤系のの国学研究者、もしくは神官、もしくは両部神道の山伏を想定させる)

⑤、カタカナ-両側

これらから「神官と僧侶」「神道と真言」の組合わせに、当時の田舎人、すなわち「地域の人」という限定を加えた結果、小林本家の檀那寺、大宮諏訪社の別当寺である高野山真言宗西水山神宮寺の文政13年当時の別当の筆跡と推定され、供養碑の書き手は、神宮寺十八世学了(嘉永2年没)であることが明確にされた。学了は善光寺街道沿道の会田宿岩井山補陀寺(真言宗)六十八世法印教清の孫である。若いころ高野山で修行し後に神宮寺別当として赴任してきた。書道に感心が強かったようで、漢字の書は極めて個性的である。すなわち明朝活字体というおよそ毛筆とは最も縁の遠い様式の書を一度もなぞらず、一筆で書き上げるといった、独自の筆法を編み出している。その独自性は石碑の書体にも発揮されており、同一碑面に漢字、カタカナ、ひらがな、擬似ハングル、擬似神代文字など、その混在にこだわっていない。

このような手の込んだ表現は、後世多くの人々を惑わせることとなった融通大念仏供養碑の右側一行後半の奇怪文字を生んだ。この書体を朝鮮の文字として扱っているのは「倭漢節用無双嚢(わかんせつようむそうぶくろ)」(註.2)である。学了がこれと同類の辞書を手許に置いていたことは推察されているが、彼の書には濁点付きという独自性と、神代文字の混用という二つの特徴を備えている。

融通大念仏供養碑の願主サクの名は、どのとこ石碑群の中にある「信州善光寺 三国一如来 茶湯供養碑」の建立者筆頭にも見られる。この碑は善光寺女人講が善光寺の阿弥陀如来に朝夕茶を献じる奠湯奠茶(てんとうてんちゃ)を一定期間担当した記念碑である。したがってサクは、善光寺女人講の講元をつとめた女性であったことがわかる。建立年月日は文政13年トラトシ6月であり、融通大念仏供養碑建立の一ケ月前であった。茶湯供養の善光寺女人講の講元サクは、融通大念仏供養碑の願主であるサクでもあったわけで、これらから葛草連の融通念仏が善光寺系であることは推定されるわけである。

このようにサクは善光寺茶湯供養の女人講の講元であり、民間の半宗教者であった可能性が強かったといわれる。民間における融通念仏とは鎮魂の念仏であり、農耕の念仏であり、芸能の念仏であった。これらは相互に有機的につながりを示し、例えば凶作のときの雨乞い祈願や、凶作による死者の追善供養において唱えたり踊ったりして催されたりした。

小谷村四ケ寺の過去帳の死者統計より、文政7年には332名という死者数が出ている。これは前年に比べ3倍近い数を示し、小谷村における宝暦、天明、天保の飢饉の死者数に匹敵している。これは小谷村の村人にとって大きな衝撃であったと推察される。翌文政8年には松本藩主松平氏治城百年祝賀祭が催され、小農層は飢餓に泣き、この年12月14日に起きた百姓一揆が赤蓑騒動で、連鎖的に小谷騒動が併発した。こうした周囲の環境でも推察されるように、文政7、8両年は小谷村の小農層にとって緊張と不安と挫折の重なった年であったと思われる。こうしたなか、社会的、個人的に不安感や危機感を克服しようと、宗教的エネルギーを結集して建立した碑が葛草連の融通大念仏碑とみられる。文政13年は、文政7年の七回忌にあたる。また、文政13年7月吉日の盆は、碑の司祭者であろうサクにとっても葛草連の村人にとっても重要な供養の日であった。小林安右衛門、杉原長右衛門妻の三回忌にあたり、杉原長右衛門の初盆の年であった。これら一族の霊や事故死をした小谷の村人の鎮魂を祈る融通大念仏供養が司祭者サクによって執行されたわけである。この調整役をつとめた者が融通大念仏供養碑の書を揮毫した学了であったろうと推察される。

ところで融通念仏は、名帳(みょうちょう)という名前を書く帳面に名を連ねて同志となり、一緒に念仏を唱えるものはその功徳を互いに融通しあって現世や来世の利益を得るというものである。一人が一日百回、南無阿弥陀仏を唱えるとする。一人だけでは百回の功徳だが、百人の仲間で毎日百遍ずつ唱えると、一万遍、これを融通しあう(今ここに輪になった百人がおり、この百人を点として線でつなぐと首角形、百角のすべてに対角線を引くとこれが百万本となる)と百万遍となり、功徳の融通、相互扶助の精神となるわけである。

また、大念仏は念仏の大合唱という意味で、もともと南無阿弥陀仏に節をつけて複雑なヴァリエーションを展開しながら歌う念仏であったという。これは慈覚大師によって日本にもたらされ、良忍によって日本化され詠唱の念仏になったとされる。この融通念仏に、踊りを加えた踊り念仏ができて大念仏になった。現在各地の郷土芸能に見られるものの元は、大部分これである。

このように死霊を鎮めるための念仏の合唱は、葛草連においてはサクを中心にして行われたのであろう。

「融通大念仏供養碑」について作仏聖(さぶつひじり)の研究に専念された宮島潤子氏の著書を参考に、念仏碑の書体の主や願主サクについて、少し紹介してきた。詳細については先に示した同書を参考にされたいが、氏はその後「万治の石仏」(諏訪郡下諏訪町諏訪大社春宮の近くにある著名な石仏)を追い、江戸時代初期の庶民の宗教生活を追求している。『謎の石仏』(角川選書-平成5年)や、長野市近在にある虫倉山系の調査報告書『むしくら』(虫倉山系総合調査研究所編-平成6年)などにおいても、作仏聖を中心とした研究を発表されている。

さて、近年わたし個人としては研究動向や研究の意義のようなものを問いとして、つぶやいてきたわけであるが、自ら何もできず、何も示せれない現状では、大きなことは言えない、というのが現実である。しかし、そんな何もできず忙しいままに流されているなかで、絶えず思うことを記したい、というのも事実である。こうした江戸時代初期の山間の地に展開した民間信仰者の動きを思うに、こうした人々の心の動きや信仰への展開が今のわたしたちに何を教えているのだろう、また、こうした過去の足跡をどうこれからのわたしたちの生活に糧として生かしていったらいいのだろうという、現実の学としての捉えが存在しているのだろうかと危惧するわけである。歴史は過去を知るだけのものではなく、過去の上に立って将来の糧としていくべきものである。果たしてどこまでそんな捉えができているのだろうか。一趣味としての世界でもなく、一部の人々によって語られるものでもなく、生活のどこかに共通な連携を保てるものであってほしい思う。

こうした融通大念仏の思想が必要とされた背景や環境をみたとき、例えば日本人の何パーセントが同じ境遇を理解でき、苦悶する自分に対応できるのか、という疑問がわいてくるのである。新興宗教流行である。しかし、苦のない者がたやすく「あいつはおかしい」といえるのは当たり前である。現代における人々の悩みのどこかに、過去を糧とした教えがあってほしいのはもちろんであり、時代が違うからといった教えはあてはまらないはずである。

註1.不食供養は、一月のうち功徳日を断食するという「断食行」を三年三ケ月続けて無病息災と、死後の安楽を祈ったという女人の信仰の跡である。

2.原板は天明四年につくられたものである。『節用集』というのは、室町時代以来の通俗簡易の国語辞書で、江戸時代では簡便実用向き辞書の総称であった。同書では、朝鮮国の文字のほか、オランダやだったん国、天竺国の文字も扱っていた。

なお、わたしがこの碑をたずねた最後は5年ほど前のことで、『謎の石仏』の後書きによると、融通大念仏供養碑は、中土の神宮寺に移されているという。

ダムでその姿をまったく無くすムラもあれば、葛草連のように地すべり工事で様相を一変するムラもある。ダムの湖底でかつての形のまま残っていた方が、形を変えて残るよりはわたしには良いように思うが、形を変えてしまえばもう未練などなく、すっかり忘れ去ることができてその方が良いという人もいるのかもしれない。いずれにしてもすでに葛草連のムラには家屋の姿はない。

訪れた最大の目的であった融通大念仏碑については、かつて『遙北通信』(145号・平成7年)という個人的に発行していたものに「北安曇郡小谷村葛草連の融通大念仏碑」と題して記述したことがある。その全文をここに紹介して、今回の「廃村をゆく人」を閉じたい。なお、文中にある□で示している部分はハングル系の文字が記載されていて、文字として変換不可能なため、□で示した。そして最初に表示している部分は、写真の右側に画像で示した。これは宮島潤子氏の『信濃の聖と木食行者』より引用させていただいた。さらに後段のものはその右側に画像で示した。

碑面に朝鮮のハングルに似た字があることで謎の石碑として知られる融通大念仏碑は、北安曇郡小谷村の北部、新潟県境に位置する小谷温泉の近く、今は廃村となっている葛草連(くんぞうれ)にある。この碑については宮島潤子氏の『信濃の聖と木食行者』(角川書店・昭和58年)に詳しく著されている。ここでは、この著書を中心に葛草連の融通大念仏碑を紹介してみる。

小谷村は古くより災害の多い所で、地すべりや雪崩が頻発に発生していたことが歴史上にみられ、また、地形からもその爪痕が随所に残されている。葛草連はことにその地すべりが頻発する所で、明治から大正にかけて、倒壊家屋の移転や再建が短期間に何度も行われていた。こうした地形上の欠点を有していながら、集落が維持される要因もあった。地すべり地帯には湧水が多いことが知られるように、水に恵まれ、飲用水や濯漑用水に事欠かず、また、西向き斜面であるため日照時間が長く、比較的沃土であった。このため、災害の頻発地帯でありながら人々を定着させてきたわけである。葛草連の文献上の初出は慶安2年(1649)の「信州安曇郡大町組土谷村大水帳」に見られる『くずそうれ』である。

宮島潤子氏が作った略図は、明治7年の全国地租改正発布にあたって作成された葛草連の土地所有を示す村絵図と、昭和51年7月当時の村絵図と重ね合わせて作ったものである。融通大念仏碑は村の入口旧道沿いに位置している。碑面中央頂に阿弥陀の種字キリーク(梵字)があり、続いて「融通大念仏供養」とある。その右側に「文政十三天トラノ七月吉日 □□□□□□□□□□ サク」とあり、左側に「日月セイメイ天下泰平国家安全 葛草連村中」とある。碑高260センチメートル、碑巾130センチメートルの巨碑である。

この碑についての伝説が残っており、それは次のようなものである。

昔、ケカチ(飢饉)の年に朝鮮の貴族の女が子供を連れてこの山に逃げ込んできた。村の衆はふぴんに思い、食物を分け与えたが自分は手を付けず、子供だけ食べさせて死んで行った。村の衆は哀れに思い、その女の霊を供毒した。そのとき建てられたのがこの石碑である。(葛草連、小林浅吉氏談)

伝承中の朝鮮というのは、右側のハングルらしき文字から導き出されたもので、女というのはその文字に続く「サク」という女の名によるものと思われる。餓死と朝鮮と女を結び付けた物語の関係石碑が、村の出口にある「どのとこ」(堂の所)石碑群の中に、「不食供養塔」として残されている(註.1)。願主は「 □□□ 禅定尼」とある。

ところで融通大念仏供養碑には、五書体の混在がみられる。

①、明朝活字体の漢字-中央の一行(現在使用されている活字体と同一書体)

②、筆記体の漢字-両側の二行(カタカナ混じりの漢字というのは主として仏教関係者に用いられる書体)

③、活字体梵字・キリーク-中央頂の一字(真言密教もしくは修験山伏の手になるもの)

④、ハングル崩れと神代文字崩れの混在した書体-右側の一行後半(見よう見まねのハングルや神代文字は、当時の田舎の知識人、とりわけ平田篤胤系のの国学研究者、もしくは神官、もしくは両部神道の山伏を想定させる)

⑤、カタカナ-両側

これらから「神官と僧侶」「神道と真言」の組合わせに、当時の田舎人、すなわち「地域の人」という限定を加えた結果、小林本家の檀那寺、大宮諏訪社の別当寺である高野山真言宗西水山神宮寺の文政13年当時の別当の筆跡と推定され、供養碑の書き手は、神宮寺十八世学了(嘉永2年没)であることが明確にされた。学了は善光寺街道沿道の会田宿岩井山補陀寺(真言宗)六十八世法印教清の孫である。若いころ高野山で修行し後に神宮寺別当として赴任してきた。書道に感心が強かったようで、漢字の書は極めて個性的である。すなわち明朝活字体というおよそ毛筆とは最も縁の遠い様式の書を一度もなぞらず、一筆で書き上げるといった、独自の筆法を編み出している。その独自性は石碑の書体にも発揮されており、同一碑面に漢字、カタカナ、ひらがな、擬似ハングル、擬似神代文字など、その混在にこだわっていない。

このような手の込んだ表現は、後世多くの人々を惑わせることとなった融通大念仏供養碑の右側一行後半の奇怪文字を生んだ。この書体を朝鮮の文字として扱っているのは「倭漢節用無双嚢(わかんせつようむそうぶくろ)」(註.2)である。学了がこれと同類の辞書を手許に置いていたことは推察されているが、彼の書には濁点付きという独自性と、神代文字の混用という二つの特徴を備えている。

融通大念仏供養碑の願主サクの名は、どのとこ石碑群の中にある「信州善光寺 三国一如来 茶湯供養碑」の建立者筆頭にも見られる。この碑は善光寺女人講が善光寺の阿弥陀如来に朝夕茶を献じる奠湯奠茶(てんとうてんちゃ)を一定期間担当した記念碑である。したがってサクは、善光寺女人講の講元をつとめた女性であったことがわかる。建立年月日は文政13年トラトシ6月であり、融通大念仏供養碑建立の一ケ月前であった。茶湯供養の善光寺女人講の講元サクは、融通大念仏供養碑の願主であるサクでもあったわけで、これらから葛草連の融通念仏が善光寺系であることは推定されるわけである。

このようにサクは善光寺茶湯供養の女人講の講元であり、民間の半宗教者であった可能性が強かったといわれる。民間における融通念仏とは鎮魂の念仏であり、農耕の念仏であり、芸能の念仏であった。これらは相互に有機的につながりを示し、例えば凶作のときの雨乞い祈願や、凶作による死者の追善供養において唱えたり踊ったりして催されたりした。

小谷村四ケ寺の過去帳の死者統計より、文政7年には332名という死者数が出ている。これは前年に比べ3倍近い数を示し、小谷村における宝暦、天明、天保の飢饉の死者数に匹敵している。これは小谷村の村人にとって大きな衝撃であったと推察される。翌文政8年には松本藩主松平氏治城百年祝賀祭が催され、小農層は飢餓に泣き、この年12月14日に起きた百姓一揆が赤蓑騒動で、連鎖的に小谷騒動が併発した。こうした周囲の環境でも推察されるように、文政7、8両年は小谷村の小農層にとって緊張と不安と挫折の重なった年であったと思われる。こうしたなか、社会的、個人的に不安感や危機感を克服しようと、宗教的エネルギーを結集して建立した碑が葛草連の融通大念仏碑とみられる。文政13年は、文政7年の七回忌にあたる。また、文政13年7月吉日の盆は、碑の司祭者であろうサクにとっても葛草連の村人にとっても重要な供養の日であった。小林安右衛門、杉原長右衛門妻の三回忌にあたり、杉原長右衛門の初盆の年であった。これら一族の霊や事故死をした小谷の村人の鎮魂を祈る融通大念仏供養が司祭者サクによって執行されたわけである。この調整役をつとめた者が融通大念仏供養碑の書を揮毫した学了であったろうと推察される。

ところで融通念仏は、名帳(みょうちょう)という名前を書く帳面に名を連ねて同志となり、一緒に念仏を唱えるものはその功徳を互いに融通しあって現世や来世の利益を得るというものである。一人が一日百回、南無阿弥陀仏を唱えるとする。一人だけでは百回の功徳だが、百人の仲間で毎日百遍ずつ唱えると、一万遍、これを融通しあう(今ここに輪になった百人がおり、この百人を点として線でつなぐと首角形、百角のすべてに対角線を引くとこれが百万本となる)と百万遍となり、功徳の融通、相互扶助の精神となるわけである。

また、大念仏は念仏の大合唱という意味で、もともと南無阿弥陀仏に節をつけて複雑なヴァリエーションを展開しながら歌う念仏であったという。これは慈覚大師によって日本にもたらされ、良忍によって日本化され詠唱の念仏になったとされる。この融通念仏に、踊りを加えた踊り念仏ができて大念仏になった。現在各地の郷土芸能に見られるものの元は、大部分これである。

このように死霊を鎮めるための念仏の合唱は、葛草連においてはサクを中心にして行われたのであろう。

「融通大念仏供養碑」について作仏聖(さぶつひじり)の研究に専念された宮島潤子氏の著書を参考に、念仏碑の書体の主や願主サクについて、少し紹介してきた。詳細については先に示した同書を参考にされたいが、氏はその後「万治の石仏」(諏訪郡下諏訪町諏訪大社春宮の近くにある著名な石仏)を追い、江戸時代初期の庶民の宗教生活を追求している。『謎の石仏』(角川選書-平成5年)や、長野市近在にある虫倉山系の調査報告書『むしくら』(虫倉山系総合調査研究所編-平成6年)などにおいても、作仏聖を中心とした研究を発表されている。

さて、近年わたし個人としては研究動向や研究の意義のようなものを問いとして、つぶやいてきたわけであるが、自ら何もできず、何も示せれない現状では、大きなことは言えない、というのが現実である。しかし、そんな何もできず忙しいままに流されているなかで、絶えず思うことを記したい、というのも事実である。こうした江戸時代初期の山間の地に展開した民間信仰者の動きを思うに、こうした人々の心の動きや信仰への展開が今のわたしたちに何を教えているのだろう、また、こうした過去の足跡をどうこれからのわたしたちの生活に糧として生かしていったらいいのだろうという、現実の学としての捉えが存在しているのだろうかと危惧するわけである。歴史は過去を知るだけのものではなく、過去の上に立って将来の糧としていくべきものである。果たしてどこまでそんな捉えができているのだろうか。一趣味としての世界でもなく、一部の人々によって語られるものでもなく、生活のどこかに共通な連携を保てるものであってほしい思う。

こうした融通大念仏の思想が必要とされた背景や環境をみたとき、例えば日本人の何パーセントが同じ境遇を理解でき、苦悶する自分に対応できるのか、という疑問がわいてくるのである。新興宗教流行である。しかし、苦のない者がたやすく「あいつはおかしい」といえるのは当たり前である。現代における人々の悩みのどこかに、過去を糧とした教えがあってほしいのはもちろんであり、時代が違うからといった教えはあてはまらないはずである。

註1.不食供養は、一月のうち功徳日を断食するという「断食行」を三年三ケ月続けて無病息災と、死後の安楽を祈ったという女人の信仰の跡である。

2.原板は天明四年につくられたものである。『節用集』というのは、室町時代以来の通俗簡易の国語辞書で、江戸時代では簡便実用向き辞書の総称であった。同書では、朝鮮国の文字のほか、オランダやだったん国、天竺国の文字も扱っていた。

なお、わたしがこの碑をたずねた最後は5年ほど前のことで、『謎の石仏』の後書きによると、融通大念仏供養碑は、中土の神宮寺に移されているという。