意外と清々しい、雨上がりの梅雨の朝、曇り のち 晴れ、最高気温29℃(+3)、洗濯指数80Tシャツなら3時間で乾きそう、との予報。

雨は早くに上がり朝から日差しがあり、気温はグングン上がって、蒸し暑くなるかと思ったのですが、それほど蒸し暑くなくまあまあの陽気の北摂。

朝一、かかりつけ医院で毎月の定期診断、いつもの会話を交わし、血圧測定に胸の聴診器「異常なし」で処方箋、というか今日は血圧がずっと下がっているので薬をレベルの下げたものに変更。

比較的順調で10時過ぎには帰ってこれました。

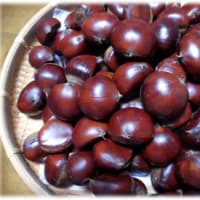

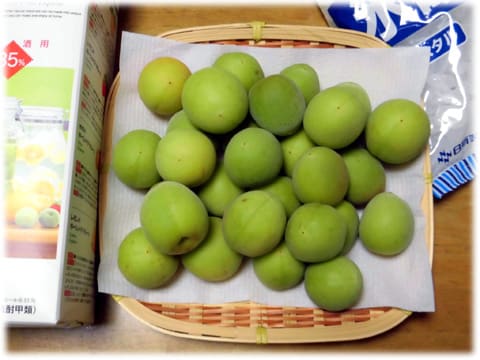

今日の1枚の写真は、今年もやってきたこの季節、とっつあんちの「梅酒用の梅の実と梅酒セット」です。

とっつあんはお酒に弱いので、健康のためにお猪口にいっぱいくらいの梅酒をコップ一杯の炭酸で割って、時々飲む程度なのでまだ2年前の分を飲んでる状態、でも梅酒つくりは毎年恒例の行事。

梅(ウメ)はバラ科サクラ属の木になる実で、熟しても甘くならず強い酸味が特徴の果実です。

主に梅酒や梅干しの材料などにされる事が多く、古くから親しまれてきた果物です。

「ウメ」の語源には諸説ありますが、ひとつは中国語の「梅」(マイあるいはメイ)の転という説で、伝来当時の日本人は、鼻音の前に軽い鼻音を重ねていたため、meを/mme/(ンメ)のように発音していたのが「ムメ」のように表記され、さらに読まれることで/mume/となり/ume/へと転訛した、というものです。

中国では紀元前から酸味料として用いられており、塩とともに最古の調味料だとされています。

日本語でも使われる良い味加減や調整を意味する単語「塩梅(あんばい)」とは、元々はウメと塩による味付けがうまくいったことを示した言葉です。

ところで、梅酒の香りは心身共に癒されます。

また、食前に飲めば、梅酒の酸が内臓の働きを良くし、胃腸を刺激して、消化を助けてくれます。

食後に飲めば、睡眠に入っていきやすいのは誰もが認めることでしよう。

また、クエン酸はエネルギー代謝も活発にし、体内の疲労物質としてできた乳酸も分解し、疲労回復になります。

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

明日6月10日(癸酉 みずのととり 赤口)

●「時の記念日(ときのきねんび)」

東京天文台と生活改善同盟会が1920(大正9)年に、「時間をきちんと守り、欧米並みに生活の改善・合理化を図ろう」と時間の大切さを再確認する日として制定されました。

その由来は、「日本書記」の671年(天智天皇10)年「夏四月の丁卯の朔辛卯の日( 旧暦の4月25日)」(新暦6月10日)の項に、漏刻(ろうこく)と呼ばれる水時計を新しい台に置き、鐘や鼓で人々に時刻を知らせたと記述されていることから。

水時計は日時計より正確な時刻を測ることができるとされ、紀元前16世紀には、すでにエジプトで使用されていたという記録も残っているそうです。

●「路面電車の日」

1995(平成7)年のこの日、全国の路面電車を持つ自治体が「路面電車サミット」を開催、「ろ(6)でん(10)」(路電=路面電車の略)の語呂合わせから、記念日に制定しました。

最近では環境に優しい乗り物として見直されています。

●「商工会の日」

全国商工会連合会が1985(昭和60)年に制定。

1960(昭和35)年、「商工会組織等に関する法律」が施行され、商工会活動が法的な意味を持ったことを記念して、全国商工会連合会が 1985年(昭和60年)に制定しました。

●「ミルクキャラメルの日」

森永製菓が2000(平成12)年3月に制定しました。

1913(大正2)年、森永製菓が東京上野公園で開催された大正博覧会の特設売り場で初めて、ポケットサイズの紙サック入り「森永ミルクキャラメル」を発売したことに因みます。

それ以前は1899年創業以来「キャラメル」とだけ記載して発売していたそうです。当時の価格は20粒10銭だったそうです。

ちなみに創始者森永太一郎が「キャラメル」の販売を始めたのは1899年のことです。当時は1粒5厘でバラ売りされ、創業以来「キャラメル」とだけ書いて販売していました。

●「てっぱん団らんの日」

「てっぱん(ホットプレート)を囲んで食べる食卓=団らん」を提唱しているオタフクソース株式会社が制定しました。

日付はてっぱんを囲んでの食事は食育にも通じるとの思いから、食育基本法が成立した2005年(平成17年)6月10日をその由来としています。

●「夢の日」

夢を叶えてくれた人(夢の実現に力を貸してくれた人)に感謝したり、自分の夢について考え、語り合ったりしようと、香川県直島の女性が制定した日です。

日付は6と10で「夢中」(むちゅうをむじゅうと読む語呂合わせ)「夢は叶う」(む+10の字の形)などにちなんでいます。

●その他に「歩行者天国の日」「社会教育法施行記念日」「無糖茶飲料の日」「緑豆の日」「無添加の日」「ムートンライフの日」です。

●「源信忌、惠心忌」

平安中期の天台宗の僧侶・源信の1017(寛仁元)年の忌日。

比叡山横川の恵心院に住んだので惠心僧都とも呼ばれます。

●「近江神宮漏刻祭」

近江神宮では、日本で初めて天智天皇が水時計(漏刻ろうこく)を作らされたことにちなんで毎年、時の記念日の6月10日に、天智天皇の偉業をたたえ、王朝装束をまとった全国の時計メーカーなどが参列して各メーカーの時計新製品を御神前にお供えし、時計の歴史の進展を奉告し、漏刻祭(ろうこくさい)が営まれます。

境内にある近江神宮時計博物館には、水時計の漏刻台や和時計のほか、古い時計から新しい時計まで、約3,000数百点の時計と大津京跡関連の出土品を常設展示しています。

滋賀県大津市は日本の時刻制度発祥の地でもあります。

近江神宮 大津市神宮町1-1 TEL077(522)3725

●「伏見稲荷御田植祭」

ご神前に日々供饌されるご料米の稲苗を神田へ植えるお祭で、本殿で参列者全員参加による神事の後、平安装束の神楽女が御田植舞を舞う中、今年の豊作を祈って大阪三島講中の奉仕で白衣に紺の手甲脚絆の田人とあかねだすきに菅笠姿の早乙女が神田に植えていきます。

![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。

「にほんブログ村」ランキング参加中です。

今回は4218よかった!」と思われたらポチっとお願いします。