文楽の「仮名手本忠臣蔵」第一部の感想はこちら

文楽で観た二段目の松切の段がなくていきなり進物の場なので桃井家家老の加古川本蔵の役の見せ場がない。したがって次の場の本蔵の役者さんもそういう配役になっている。夜の部でも九段目の山科閑居の段がないので加古川家の人物にからむ物語を省いている。そこを盛り込むと10:30~21:30くらいの上演時間になってしまいそうで歌舞伎座では無理ということだろう。

【三段目 足利館門前進物の場/松の間刃傷の場】

今回、大序で書かなかった主な配役は以下の通り。

加古川本蔵=幸太郎 鷺坂伴内=錦吾

石堂右馬之丞=梅玉 薬師寺次郎左衛門=左團次

大星由良之助=幸四郎 大星力弥=梅枝

斧九太夫=芦燕 原郷右衛門=東蔵

他の家臣たち(名前省略)=秀調、高麗蔵、松江、男女蔵、猿弥、宗之助、桂三、門之助

歌舞伎の場合、進物の場での師直は終始駕籠の中という設定。伴内の錦吾の見せ所。加古川本蔵が主人に代わって乗り込んできたと思い込んだ伴内の奴との打ち合わせは「エヘン、バッサリ」。伴内にも袖の下を貰ってニンマリして師直に賄賂を取り次ぐ。重苦しい忠臣蔵の中で息が抜けるチャリ場だが、真面目なイメージが強い錦吾の三枚目、やっぱりちょっと真面目な感じだった。

舞台は回って松の間へ。師直を斬る気で勢い込んできた若狭之助の前で師直は平伏して過日の無礼を詫びる。あまりの卑屈な態度に気がそがれて若狭之助の刃傷はなくなり、本蔵は衝立の後ろで安堵する。

そこにのんびり遅れて登城した塩冶判官の登場。師直は遅い遅いと叱りつけたと思ったら顔世の手紙が届いているということで、色よい返事を読みたいと態度を変える。しかしそれは師直の思いをはねつける内容の返歌。

ここから師直の判官いびりが始まる。まず奥方を貞女と褒め、その奥方の傍に張り付いている井戸の鮒のような男だといびっていく。のほほんとした男を怒らせるのを楽しむようにいびっていく。ここの富十郎と菊五郎のやりとりがすごい。人間国宝ふたりの息のあった芝居に目が吸い寄せられる。

富十郎はかなりの勢いで悪口雑言を浴びせていく。陰湿さはあまりなく、我儘な人間がたまった鬱憤を晴らそうと軽挙に出たという感じ。おなかがすいていないくせに猫が鼠を追い込むように追い詰めていく。菊五郎の判官は鷹揚なお坊ちゃん然とした大名。とばっちりを受けているので最初はとまどい、次第に腹を立てていく。途中で何度も思いとどまるのにすかさずに挑発され、ついに屈辱に耐えかねて抜刀。額に斬りつけるが、衝立から飛び出した本蔵に抱き留められ、師直には逃げられてしまった。他の侍たちにも押さえつけられて、刀を廊下に投げても及ばず。無念の刃傷の場が終わる。

【四段目 扇ヶ谷塩冶判官切腹の場/表門城明渡しの場】

沙汰を待つ判官への上使の石堂と薬師寺は梅玉・左團次コンビが実にハマり役。意地の悪い薬師寺が判官の長羽織姿を叱りつけるが、判官は下に死装束を着こんでいた。上の衣装を脱ぐと白い裃までがきちんと広がる仕掛けに感心。上使は切腹、御家断絶、所領没収という上意を伝えると判官の検死までが任務になっている。判官は国家老の大星由良之助の到着を待つが、上使の手前、原郷右衛門に指図させて切腹の用意をさせる。多くの家臣たちが存生中での目通りを願うが聞き届けられない。九寸五分を三宝に乗せて運んできた力弥に由良之助の到着を何度も確かめさせる。美しい小姓姿の梅枝の力弥が哀切でよい。

ここは客席も「通さん場」となり、劇場中の緊張が高まる。ついにあきらめた判官が腹に刀を突き立てた時に由良之助の到着。石堂にゆるされて最後の対面。判官は「この九寸五分は汝へかたみ(かたき)」と言い残して喉をかき切った。遺骸を駕籠に乗せて寺へ送り、残りの侍による評定。斧九太夫は籠城を主張する者たちを煽りつつ金の配分だけを主張して去る。由良之助は自らの決意を示して説得、みなで屋敷を出て行く。外では寺から戻った侍たちを説得。一人になって懐中の血刀を取り出して主君の血を舐めて敵討ちを誓う。これは人間による芝居の醍醐味。

城の明け渡しは赤門が少しずつ遠ざかる舞台。文楽ではパタパタと小さい絵に変わるが大きな劇場ではこういう演出になっているらしい。花道では幕外に送り三重の三味線が出ての由良之助の引っ込み。

菊五郎の判官の芝居が濃い。こんなに濃いお芝居をしてくれるとは思わなかったので嬉しい。幸四郎の由良之助と目と目で思いを交わす場面は思わず目が潤んでしまった。

ところが幸四郎、台詞がまたまた聞き取れない。でも侍の説得の場面なども説得力が十分でない。最後に物足りない感じがしてしまった。佇まいは文句ないのだけれど・・・・・・。東蔵の原郷右衛門が由良之介到着までの仕切りと到着後は補佐に回ってと地味ながらの活躍。しっかりと引き締めてくれていた。

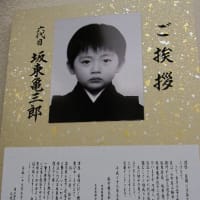

写真は、歌舞伎座内にあった四段目の「通さん場」についての貼紙。

以下、この公演の別の段の感想

2/18歌舞伎座昼の部「仮名手本忠臣蔵」大序まで

2/18歌舞伎座昼の部「仮名手本忠臣蔵」道行旅路の花聟

2/25歌舞伎座千穐楽夜の部「仮名手本忠臣蔵」11段目

文楽で観た二段目の松切の段がなくていきなり進物の場なので桃井家家老の加古川本蔵の役の見せ場がない。したがって次の場の本蔵の役者さんもそういう配役になっている。夜の部でも九段目の山科閑居の段がないので加古川家の人物にからむ物語を省いている。そこを盛り込むと10:30~21:30くらいの上演時間になってしまいそうで歌舞伎座では無理ということだろう。

【三段目 足利館門前進物の場/松の間刃傷の場】

今回、大序で書かなかった主な配役は以下の通り。

加古川本蔵=幸太郎 鷺坂伴内=錦吾

石堂右馬之丞=梅玉 薬師寺次郎左衛門=左團次

大星由良之助=幸四郎 大星力弥=梅枝

斧九太夫=芦燕 原郷右衛門=東蔵

他の家臣たち(名前省略)=秀調、高麗蔵、松江、男女蔵、猿弥、宗之助、桂三、門之助

歌舞伎の場合、進物の場での師直は終始駕籠の中という設定。伴内の錦吾の見せ所。加古川本蔵が主人に代わって乗り込んできたと思い込んだ伴内の奴との打ち合わせは「エヘン、バッサリ」。伴内にも袖の下を貰ってニンマリして師直に賄賂を取り次ぐ。重苦しい忠臣蔵の中で息が抜けるチャリ場だが、真面目なイメージが強い錦吾の三枚目、やっぱりちょっと真面目な感じだった。

舞台は回って松の間へ。師直を斬る気で勢い込んできた若狭之助の前で師直は平伏して過日の無礼を詫びる。あまりの卑屈な態度に気がそがれて若狭之助の刃傷はなくなり、本蔵は衝立の後ろで安堵する。

そこにのんびり遅れて登城した塩冶判官の登場。師直は遅い遅いと叱りつけたと思ったら顔世の手紙が届いているということで、色よい返事を読みたいと態度を変える。しかしそれは師直の思いをはねつける内容の返歌。

ここから師直の判官いびりが始まる。まず奥方を貞女と褒め、その奥方の傍に張り付いている井戸の鮒のような男だといびっていく。のほほんとした男を怒らせるのを楽しむようにいびっていく。ここの富十郎と菊五郎のやりとりがすごい。人間国宝ふたりの息のあった芝居に目が吸い寄せられる。

富十郎はかなりの勢いで悪口雑言を浴びせていく。陰湿さはあまりなく、我儘な人間がたまった鬱憤を晴らそうと軽挙に出たという感じ。おなかがすいていないくせに猫が鼠を追い込むように追い詰めていく。菊五郎の判官は鷹揚なお坊ちゃん然とした大名。とばっちりを受けているので最初はとまどい、次第に腹を立てていく。途中で何度も思いとどまるのにすかさずに挑発され、ついに屈辱に耐えかねて抜刀。額に斬りつけるが、衝立から飛び出した本蔵に抱き留められ、師直には逃げられてしまった。他の侍たちにも押さえつけられて、刀を廊下に投げても及ばず。無念の刃傷の場が終わる。

【四段目 扇ヶ谷塩冶判官切腹の場/表門城明渡しの場】

沙汰を待つ判官への上使の石堂と薬師寺は梅玉・左團次コンビが実にハマり役。意地の悪い薬師寺が判官の長羽織姿を叱りつけるが、判官は下に死装束を着こんでいた。上の衣装を脱ぐと白い裃までがきちんと広がる仕掛けに感心。上使は切腹、御家断絶、所領没収という上意を伝えると判官の検死までが任務になっている。判官は国家老の大星由良之助の到着を待つが、上使の手前、原郷右衛門に指図させて切腹の用意をさせる。多くの家臣たちが存生中での目通りを願うが聞き届けられない。九寸五分を三宝に乗せて運んできた力弥に由良之助の到着を何度も確かめさせる。美しい小姓姿の梅枝の力弥が哀切でよい。

ここは客席も「通さん場」となり、劇場中の緊張が高まる。ついにあきらめた判官が腹に刀を突き立てた時に由良之助の到着。石堂にゆるされて最後の対面。判官は「この九寸五分は汝へかたみ(かたき)」と言い残して喉をかき切った。遺骸を駕籠に乗せて寺へ送り、残りの侍による評定。斧九太夫は籠城を主張する者たちを煽りつつ金の配分だけを主張して去る。由良之助は自らの決意を示して説得、みなで屋敷を出て行く。外では寺から戻った侍たちを説得。一人になって懐中の血刀を取り出して主君の血を舐めて敵討ちを誓う。これは人間による芝居の醍醐味。

城の明け渡しは赤門が少しずつ遠ざかる舞台。文楽ではパタパタと小さい絵に変わるが大きな劇場ではこういう演出になっているらしい。花道では幕外に送り三重の三味線が出ての由良之助の引っ込み。

菊五郎の判官の芝居が濃い。こんなに濃いお芝居をしてくれるとは思わなかったので嬉しい。幸四郎の由良之助と目と目で思いを交わす場面は思わず目が潤んでしまった。

ところが幸四郎、台詞がまたまた聞き取れない。でも侍の説得の場面なども説得力が十分でない。最後に物足りない感じがしてしまった。佇まいは文句ないのだけれど・・・・・・。東蔵の原郷右衛門が由良之介到着までの仕切りと到着後は補佐に回ってと地味ながらの活躍。しっかりと引き締めてくれていた。

写真は、歌舞伎座内にあった四段目の「通さん場」についての貼紙。

以下、この公演の別の段の感想

2/18歌舞伎座昼の部「仮名手本忠臣蔵」大序まで

2/18歌舞伎座昼の部「仮名手本忠臣蔵」道行旅路の花聟

2/25歌舞伎座千穐楽夜の部「仮名手本忠臣蔵」11段目

TB&コメントありがとうございました。

>文楽ではパタパタと小さい絵に変わるが大きな劇場ではこういう演出になっているらしい

文楽版と同じ事を上方版で上演する時はやるんですよ。

劇場内の張り紙、文楽のように「通さん場」と書いてもらえると雰囲気でたのに、とちょっとガッカリしました。

2月の歌舞伎座は、3,4段目が一番気に入りました。

あの緊張感たまりませんね。

そして、役者はともあれ、大星由良助がこんなにかっこよく描かれてる場面に惚れ惚れでした。

男の美学に拍手!

>文楽版と同じ事を上方版で上演する時はやるんですよ......「アオリ」というらしいですね。仁左衛門さんも大好きだそうです。ただ歌舞伎座くらい大きな劇場で後ろでパタパタやってしまうと役者さんが目立たなくなってしまうらしい。だから大道具さんが後ろで大きな門を少しずつズリズリ下げていく方法になったということで、やはり歌舞伎というのはあくまでも役者さんが一番目立つようにいろいろ変更されるものなんだなと思った次第です。

「通さん場」とだけ書かれると???のお客さんも多くなって「通さん場(ナントカカントカ)」としないといけないので、味のない文章になっているのではないでしょうか。

★「花がいっぱい。」のharumichinさま

>役者はともあれ、大星由良助がこんなにかっこよく描かれてる場面に惚れ惚れでした......確かに人気狂言になるわけですね。しかしこれからいろいろな役者さんの由良之介が観てみたいと思ってしまいました。

三・四段目を團十郎さんでまず観てみたいです。