小学5年生のAくんは統計学に夢中のギフテッドくんです。

お母さんとお家でする学習だけで高校数学までマスターしたそうで、

Aくんの進度が速いので、

お母さんが教えられる限界を超えてしまったというお話でした。

そこで時々息子が、Aくんの学習のお手伝いをすることになりました。

Aくんは進数に強い関心があるようで、

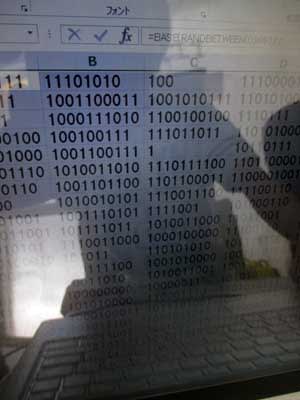

エクセルについている電卓ソフトで10進数を2進数に変換させたり、

16進数に変換させたりすることが楽しくてたまらないようでした。

16進数では、

普段使われている10進数での

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10が、

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9A.B.C.D.E.F.10という数や英文字に対応しています。

そこでランダムに数字を打って、16進数に変換させた時に

うまくいくと 「CEDCFA」のように全部英語になっちゃうことがあります。

それが「暗号みたい!」とうれしくてたまらない様子のAくん。

エクセルのセルの中にそれぞれ適当な数を入れていって、

2進数に変換した瞬間、全てのセル内がものすごい勢いで変化しはじめて

0と1だけに埋め尽くされていくのが面白くてたまらないようでした。

Aくんから「(今読んでいる統計学の本に出てくる)正規分布の意味がよくわから

ないので教えてほしい」とお願いされていたので、

パソコン画面を0と1で埋め尽くしたところだったので、

「まず(それと関連がある)二項分布って知っている?」という話から説明して

いました。Aくんは、「そうか!わかった、わかった!」と興奮した様子で

相槌を打っていました。

Aくんの学習や知的な探究心を満たす活動のフォローを頼まれていた息子は、

アルゴカードやつま楊枝を使ってアルゴリズムを体感しながら学んだり、

電子工作でAくんの関心を視覚化できるようにしたりできるよう準備していました。

でも実際のレッスンでは、自分が準備していたものにはいっさい触れず、

2時間のレッスン中ずっとふたりでパソコン画面を覗きこんでいて、

Aくんが目を輝かせて興奮した様子で説明したり統計学の本を読んで

わからなかった部分について質問するのに対応していました。

Aくんのお母さんは、「試しに受講してみたプログラミングの講習や他の習い事では

10分もすると飽きてつまらなそうにしているのに、2時間の間、一度も集中を

とぎらせることなく、目をキラキラさせて夢中になって取り組んでいる」と喜んで

くださっていたし、Aくん自身も誰の目からもわかるほど心底満足した様子で

帰って行ったのですが、見学していたわたしは、

「学んでいる内容はとてもいいようだけど、Aくんのペースに合わせすぎているの

ではないかな?途中でもう少し別の活動に切りかえた方がいいんじゃないかな?」と

感じていました。

そこで、Aくんの学習をこれからどのようにサポートしていく心づもりなのか、

息子の考えを聞くことにしました。

わたし 「Aくんの学習をどうやってフォローしていくのか方向性はつかめたの?」

息子 「Aくんは高い能力を持っている子だし、何よりの強みは数学が好きでたまら

ないってことや学んでいることに強い関心を持っているってことだよ。

それをこちらが壊さないことや誰かに壊されないように気をつけてあげることが

一番大事なのかと思ってさ。

Aくんが興味を抱いている分野について、

もっと系統立てた理解ができるように説明したり、本人は直観的に理解しているけど

正確な言葉を知らないため他の人に説明したら誤解を受けるような言い方になっている

ところを細かく修正していったりすると、

Aくんの学習範囲はもっと広がるはずだけど、今はやめておいたんだ。

そうしてがっちり固めると、子どもの頃に持っている自由な発想ができなくなるかも

しれないからね。

Aくん自身が難しい言葉を積極的に使っていこうという意思を持っているから、

焦らなくても大丈夫だと思うよ。」

わたし 「そうだったのね。

Aくんは、レッスンが終了してもまだ話し足りないみたいにうれしそうに大興奮して

いたけど、せっかく電子工作や手で操作してアルゴリズムの世界を体感できるものも

準備していたんだから、途中で他の活動に切り替えてもよかったんじゃないの?」

息子 「Aくんはひとつのことに捉われると、夢中になりすぎて、

他のことを考える余裕がなくなっちゃうみたいだったんで、途中で別の思考に

切り替えさせようとすると混乱したり飽きたりするんじゃないかと思ったんだ。

本人が熱中していることの延長線上で、内容を発展させたり、

本人があいまいに捉えている部分を言語化して整理していったりすべきだって。

Aくんはきっと教えられ過ぎたら萎えるタイプなんじゃないかな。」

そう言ってから息子は『いかにして問題をとくか』を持ってきて、

「Aくんくらいの子に教える時に、この本にある教え方の手引きが

役立つんだろうなぁと思ったよ」と言いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

教師の大切な仕事は学生を助けるということである。

この仕事は余りやさしいことではなく、それには時間と労力が必要であり、

熱意と健全な指導原理が必要である。

学生はできるだけ自分自身で問題を解く練習をしなくてはならない。

しかしもしここで彼が充分助けてもらわないですてておかれるならば

学生は何も得るところがないであろうし、教師は手を貸さなければならないが、

それは多すぎてもすくな過ぎてもならない。(省略)

そのために教師は目立たぬようにそっと助けてやらなければならない。

いちばんよいのは極めて自然な助けを与えることである。

教師は学生の立場に身をおいて、学生がどのような立場におかれているのかを

よく調べ、学生の心の中に起こっていることを理解しようとしなければならない。

そうして質問したり、学生の心に起こりうる思考の段階を示してやることが望ましい」

『いかにして問題をとくか』(G.ボリア 丸善出版)P5

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

息子 「ぼくの友だちにも、高い能力を持っていてそれを持てあましているような

子がいるけど、教師と生徒というシチュエーションで、

『きみのためになるから、これを教えてあげよう』というアプローチをされると、

できることでも気が乗らないのに、

『こんなことに困っているからやってくれないかな?』と依頼されると

高いパフォーマンスを発揮することができるんだ。

ぼくにしても、そんなに高い能力を持っているわけじゃないけど、そういう面があって、

『きみに役立つから……』『きみのためになるからこれをしたらどうか?』と言われると、

自分のことは自分で決めたい、という気持ちが前に出てきて、積極的になれないけど、

『きみの力が必要なんだけど』という頼まれ方をすると、多少手間のかかることでも

やってみようかと思うよ。

Aくんにしても、そうしたプライドが強い面があるから、

きみの知らないことを教えてあげよう、間違いを直してあげよう、という

接し方ではなくて、『ここにエクセルで作ったすごいものを貼り付けたいんだけど、

作り方を教えるから、お仕事をやってみない?』という形で学習場面を提供したら

どうかと思うんだ。」

次回に続きます。

先日は、たいへん有意義な時間を過ごさせて頂きありがとうございます!

こちらで示されている通り、Aは興奮さめやらぬ感じで、家に帰ってからもその日の出来事をだーーっと書き綴り、息子さんへの感謝のお手紙も添えておりました。その中には繰り返し「嬉しさのあまり記憶がなくなってしまういそうだった」「嬉しさで言葉が止まってしまった」とありました(笑)普段はそこまでのことは滅多に書かないのですが余程だったのかと思います。外出後も、満足度の採点をいつも本人に問うのですが、今まで一度も無かった「100点」を叩き出したので私もびっくりしました。いつも「今回はさぞかし良いだろう!?」と思っても本人の返答は「70点」とかなんですよー。メンタル面の充足がいかに大事かを思い知らされました。

息子さんとAの学習プランを立てて下さいまして、討論のお話まで綴っていただいて光栄です。親としても大変参考になります。

息子さんの感性は数学に弱い私よりもずいぶんAに近いでしょうし、同性で年齢が近いということもありますし、何よりお母さま譲りの人間観察力と洞察力、後につづくものへの優しいまなざしを感じることができましたので私としましては、息子さんにぽんと預ける形で問題ないと思っております。

むしろ息子さんの独自の感性と視点でどういう風に導いて行ってくださるのかも、私が非常に興味があります。

例えば「がっちり固めると、子どもの頃に持っている自由な発想ができなくなるかもしれないからね。」という

視点は、こちらには無かったものですから、とても新鮮に感じられました。

と同時に、奈緒美先生が感じられた(もう少し幅を広げたり他のものへ目を向けてもよいのではないか)という点も、普段自宅での私とのセッション&今夕、本人に確認したところによるとそちらも正解のようです。

息子に「毎日新しい数学の世界をどんどん広げて行っているけれど、それってストレス?」「中断して別のところから進めたり、毎日単元があっちこっちに飛ぶけれど大丈夫?」と聞きましたところ「全っ然大丈夫。数学ならなんでも楽しい」と答えておりました。

数学に関しては精神もかなり強靭で、妨害しても妨害しても(もちろんしませんが)つぶされることなく夜中に懐中電灯つけて布団の中で勉強するタイプ。

そこらへんは、奈緒美先生の直感やご経験で見通されていたのかな、と思います。

とはいえ、もう一度戻りますが、息子さんとAとが直に接しての感想ですが、息子さんは私や奈緒美先生の思うところを越えた次元で考えてらっしゃる可能性がありますから、やっぱり興味深いですね。