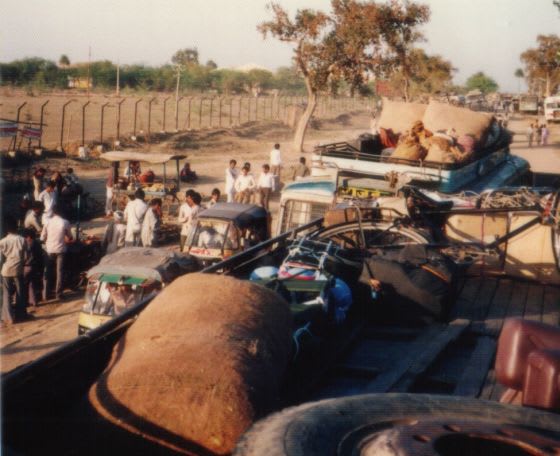

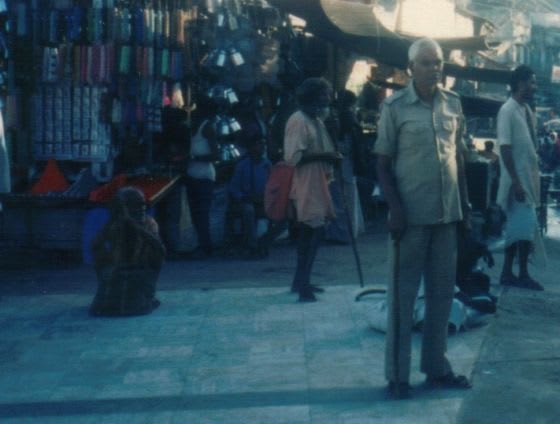

巡礼バスツアー@RISHIKESH

ハリドワールという街はヒンドゥ教聖地の一つで、ガンジス河上流に沿ってある。

あのインド亜大陸の各地から毎日たくさんのヒンドゥ教徒が巡礼に訪れる。

僕は妻とリシケシという街からバスに乗ってこの地へきた。

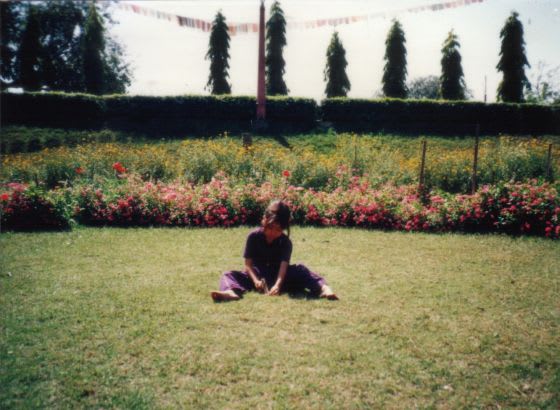

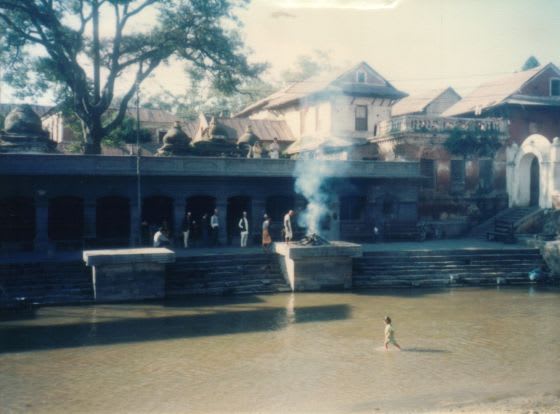

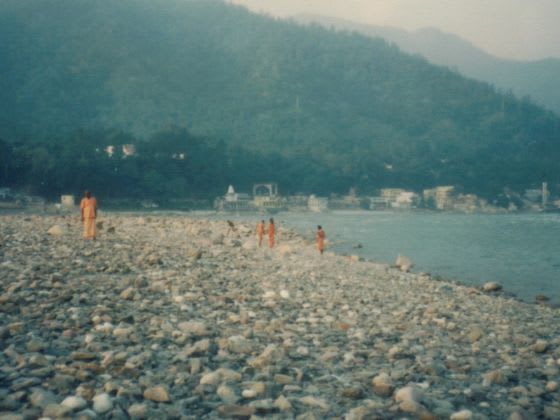

リシケシはやはりヒンドゥ教の一大聖地。

ただし、こちらは修験者たちが静かに瞑想や修行をする場所。

サフラン色の僧衣をつけた無所有の聖者たちがガンジスを前に静かに瞑想をしていた。

いい景色だった。

修験者たち

5日ほどガンジスが見渡せる安宿に身を置き静かな日々を過ごしてた。

あのビートルズが修行した街がこのリシケシだ。

そこから僕らはハリドワールにやってきた。

ハリドワールのバスターミナルには夕方ついた。

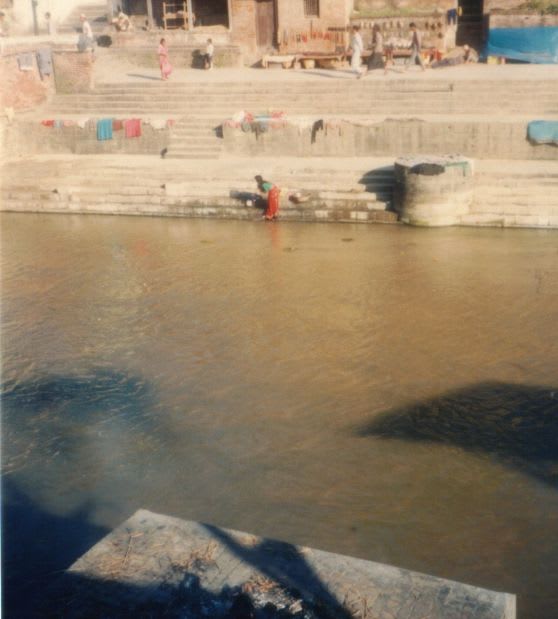

僕らはアタックザックを背負ったままガンジス河に向かった。

そこには良いものがあった。

川の中程にコンクリートの中州が造られ、そこには人々が溢れていた。

物乞い、不具者、修験者、巡礼者が同じレベルでいた。

辺りには人々が歌う賛歌が響き、祈りが溢れ、ガンジスの冷たい流れに沐浴し、

ロウソクを灯した木の葉がその川面に流されていく。

1枚の絵を見ているようだった。

敬虔な世界、HARIDWAR

ヒンドゥ教の不思議な一体感に包まれていった。

宗教は愚かしいと思うかもしれない。

だけどここの人々には信じるものがあるだけでも幸せだと思えた。

宗教は生きていくための知恵だと思う。

僕らは何を信じて生きているのだろうか。

金かな? そうだとしたらあまりにも寂しい。

でも、今の日本ではカネとモノを信じて、僕らは生きている。

僕はあの光景を見てひたすら羨ましかった。

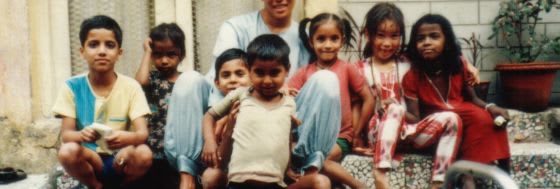

僕らはヒンドゥ巡礼宿に泊まった。

ここは旅行者もあまり来ないので、ツーリスト用の宿が少ない。

ガンジス河にほど近い、英語の通じないその宿で4日間を過ごした。

リシケシという街は静かだった。瞑想に包まれた世界。

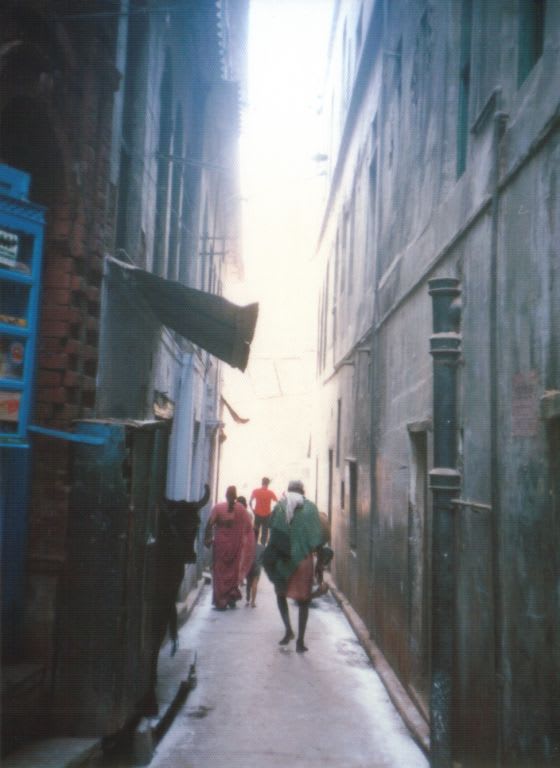

しかし、ここハリドワール、

街には早朝から夜中まで川岸のスピーカから真言(マントラ)が流れ、

人々が祈り、歌っているのに、やはり静かな街だったと思う。

ここも瞑想に包まれていた。1つの宇宙の中にいるような静かな世界があった。

宗教だらけの街

僕は妻と2人、この街を出て首都デリーへ向かう夜行列車”42DN”を待っていた。

駅に着いたのは夕方の6時。列車は23時50分に出る。

6時間、僕らは退屈もせず列車を待った。

インドはジャマイカと同じで、時間の感覚が違うのだ。時間は僕らが創っていく。

東京では1秒という怪物に縛られ生きていた。

駅の前の広場で毛布にくるまって列車を待つ巡礼者たち。

手足の不自由な老夫婦と馬鹿話をしたり、ただボッと牛を眺めていたり、

蚊と格闘したり、1人旅のスイスの女性と話したり…。

ホームのベンチに腰掛けていると、1人の女性が近づいてきた。

脳性麻痺というのだろうか、彼女は自分の体をコントロールできなかった。

身体が痙攣していた。立つことはもちろんできずに、這いずって来る。

僕らは顔を見合わせた。

彼女は僕らの傍らに来て金を乞うだろう。どうすれば良い?

まともに見られなかった。

彼女は1mを進むのに1分ほどかけながらも着実に僕らの方に近づいてくる。

今さら立ち去ることはできない。

その間にも彼女は痙攣し、飛び跳ねていた。

つらいなあ、と思った。

数分後、彼女は僕らのところまでたどり着き、ベンチに腰掛けた。

僕らは黙してしまった。

彼女は座った途端に痙攣し、ベンチから落ちてしまった。

僕らは動けない。

彼女は自分の体をコントロールできない。

ベンチに腰掛けることを諦め、僕らの足元に座った。

しんどいなあ、と思った。大変なことになってしまったと思った。

彼女は僕らに金を乞うわけでもなかった。

宙に舞った視線の片隅で、彼女は時々痙攣していた。

そんな時だった。

駅のチャイ(紅茶)売りの青年が近づいてきて、

売り物のチャイを彼女の持っていたコップに注いだ。

そして彼は行ってしまった。

彼女はそのチャイをこぼしながらも飲み干した。

煙草売りのオヤジがやって来た。

彼女は物入れからインド煙草(ビディ)を取り出し、マッチが欲しいという仕草をした。

30パイサコインを差し出す。

彼はマッチを手渡し、受け取った30パイサコインを彼女の金受け(空き缶)に喜捨した。

彼女はやっとのことで煙草に火をつけ、それを吸った。

僕は迂闊にも涙が出てしまった。

インド社会の寛容さだと思った。

彼女はインド社会でなら生きていける。実際に生きてきたのだ。

WHO KNOWS "幸せに生きる方法"?

インドヒンドゥ教の世界は、外から見ると相互扶助社会に見えた。

布施(喜捨)をすることは功徳を積むことで、次の生で精神的に高い人生を保証する。

彼らは功徳を積む対象を必要とする。

物乞い、不具者は生きていくために金を必要とする。

彼らは生きるために互いを必要とする。

対等な関係なのだ。

彼らは「貧しい者を慮って金を恵む」という気持ちで喜捨をするほど思い上がっていない。

自分のためなのだ。

僕は日本の慈善活動に時々嫌らしさを感じてしまう。

ある種、自分の優位さを確認する作業のような気がするのだ。

同情って良い言葉じゃない。同情は優位の裏返し。

あなたの行為は自己満足だろ、と

そう、自分のためなのだ。

僕はそれを目の当たりにした。

青年は思い上がっていなかった。オヤジもそうだ。

彼女は自分を卑下していなかった。むしろ堂々としていた。

彼女は「彼女として」生きる方法を知っているのだ。

ハリドワールの駅のホームの上でなら、生キテイケル。

何もかもが自然でさりげなかった。

インドは優しい世界だったと思う。過酷だけれど優しかった。

誰も彼女を追い立てない。どこかの施設に閉じ込めようとしない。隠そうとしない。

彼女は彼女としての主体性を持って生きていけるのだ。

病気はマイナスではない。

マイナスでもプラスでもなく、ただの状況でしかない。

そう思えたときに彼女のように堂々と生きていける。

もちろんインド社会が、彼女が生きることを認めるからだ。

彼女が生きることは過酷だけれど、彼女は彼女なんだ。

僕はインド社会の寛容さを肌で感じて、涙が止まらなかった。

彼女はいつの間にかどこかに行ってしまった。

夜行列車42DNがホームに滑り込んできた。

僕らは信じられないくらい混んでいる列車に飛び乗った。

明日の朝には、この街ハリドワールから遠く離れたオールドデリーの雑踏の中。

ハリドワールは良かった。

日本人が見たら不具者も多く宗教だらけのこの街は、

貧しく、愚かしく、そんな類の街に見えるだろう。

だけど、ここには秩序があった。調和があった。

価値観が違うのだ。頭を柔らかくすればよく分る。

良いものがたくさんあった。

世界は良くなっていく。

"No English" 巡礼宿「Shiv Vishramgrih」の屋上から

(wrote in 1990)

TO INDEX

TO INDEX Blogランキングに参加してます~お嫌でなければお一つ

Blogランキングに参加してます~お嫌でなければお一つ