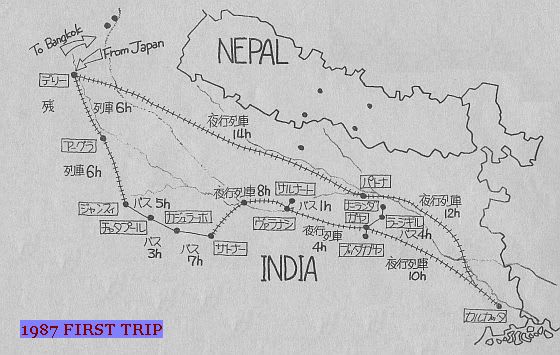

1987年、1989年、1991年とインドを旅行した記録。

1989年までの記録を1990年に文章にして、

恐らく1994年ごろ1991年分を加筆してフロッピーに保存した。

ここには当時のままの文章を載せている。

ブルーの字は1994年時点の注釈。

日本語で病名や状態を指す言葉に不快感を覚える方がいるかもしれない。

ただ、文章を読めばあの頃に僕がその言葉を選んだ意図が分ると思う。

だから、敢えてそのまま…、1990年の初筆のまま。

【INDEX】

第 1話 インドで出会った日本人たち

第 2話 インドで出会った外国人たち

第 3話 どうしてインドなのだろう

第 4話 あぁ、憧れのインド航路

第 5話 リキシャーマン

第 6話 多様な価値観

第 7話 路上のメッセンジャー

第 8話 GIVE & TAKE(生キテイケル)

第 9話 ビーチゾーリ

第10話 KAYA インドで出逢った女の子 (1)

第11話 KAYA インドで出逢った女の子 (2)

第12話 KAYA インドで出逢った女の子 (3)

第13話 聖なる地・ヴァラナシ (1)

第14話 聖なる地・ヴァラナシ (2)

第15話 聖なる地・ヴァラナシ 火葬(3)

第16話 下世話な話

第17話 POSSIBLE ON THE ROAD?

第18話

このあとも書くことはいっぱいあったはずだが終わってる。

今の感性じゃもう書くことがない。

【おまけ】

新興宗教に嵌っていた女の子に宛てた手紙 from Nirgili Hotel in Patna

Blogランキングに参加してます

Blogランキングに参加してます