2年後の定年に備えて、本の“断捨離”(“だんしゃり”はこんな漢字だったか?)を始めている。

数年前に定年になった先輩から、研究室の片づけを業者に丸投げしたら、ン百万円かかった、自分でやるなら2年間はかかることを覚悟して、早めに始めたほうがよいと言われているので、そんなに費用と時間が掛かるならと、少しづつ処分し始めたのである。

もう人生で2度と読むことはないと思われる本は、後輩の研究者に無理やり貰ってもらったり、資源ごみに出したりしている。

もともと「本」が好きで(というより「本」だけが好きで)、大学卒業後は出版社に勤めたのであるが、あまりに忙しくて本を読む時間も取れないので、脱サラして大学院に入りなおして、その後教員になった私としては、本を処分するのは結構つらい作業である。

本箱から捨てるべき本を引っぱり出してはみたものの、ついつい中身を読んでしまい、結局捨てたり他人にあげることをやめることになる場合も少なくない。

「これではダメだ!」と先日は中身を一切見ないで岩波新書を数十冊まとめて、紐で縛って捨てたのだが、その後、小林直樹の「憲法第9条」を読みたくなったのだが、捨ててしまったらしく見つからない。

そんなものである。ある時は読まず、捨ててしまうと読みたくなる。

買ったまま読まずに放ってある大量の岩波文庫などはどうしたものだろう。定年後のあり余る自由な時間に何を読みたくなるのか、自分でも見当がつかない。“プルターク英雄伝”だの“18世紀パリ生活史”だのは、はたして読みたくなるのかならないのか・・・。

逆に、“バルザック全集”(東京創元社)などは全巻読むつもりでいるが、あんな細かい活字の本をはたして読む視力が残っているのかどうか・・・。

過去の一時期、熱中し、その後熱が冷めてしまった著者の本も悩むところであるが、これらはもはや読むことはないような気がするので、捨てることにした。

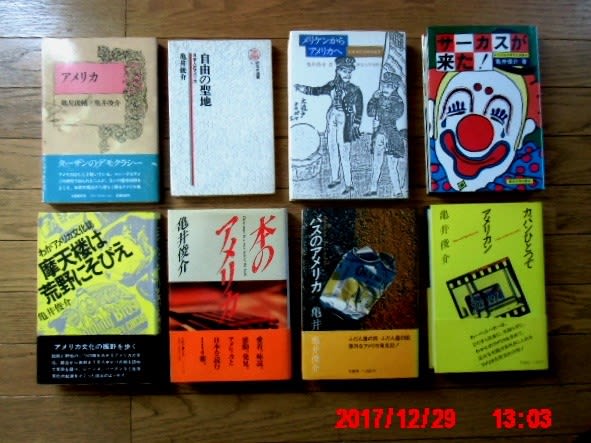

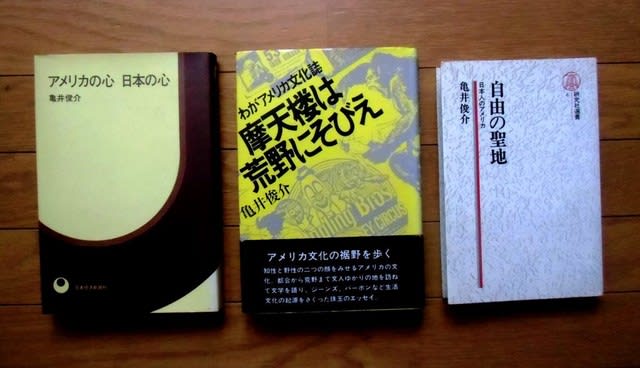

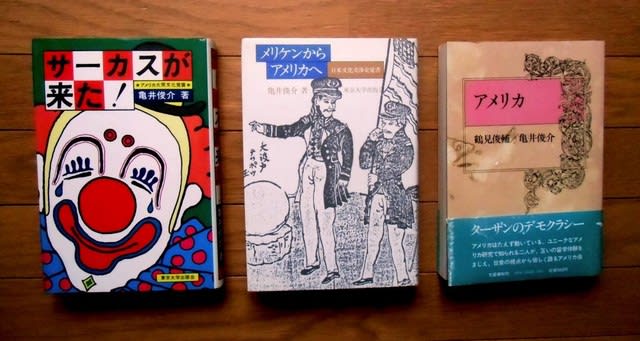

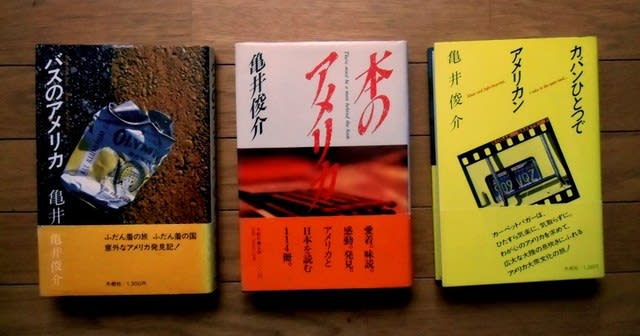

その第一弾が、亀井俊介さんの本である。

引っぱり出して、ホコリを払いながら眺めると、1978年から1983年ころにかけて出版された本である。

しかし、今後再読することはなさそうである。これらの本が出版された当時は生まれてもいなかった後輩のアメリカ政治研究者が欲しいというので、あげることにした。

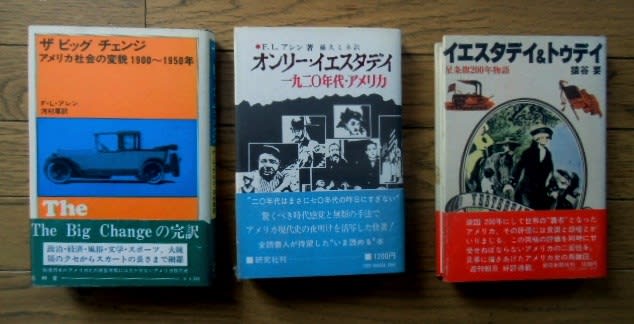

お別れに記念写真を撮っておくことにした。

最後の写真は、F・L・アレンの“オンリー・イエスタデイ”など、アメリカ建国200年ころ(1976年)に出版された本。

これはもうしばらくとっておくことにした。なぜか分からないが捨てがたい。

私自身の“イエスタデイ”が籠っているような気がするので、もうしばらく手元に置いておこうと思う。

なお、表題に掲げた“摩天楼は荒野にそびえ--わがアメリカ文化誌”(日本経済新聞社、1978年)は表題がお洒落なので採用したが、同書の末尾には、「1981.4.1(日)pm11:30読了。すべてどこかで既に読んだような印象」という読後感が記してあった。

2017/12/28 記