名古屋市栄の愛知県美術館ほか数か所で中日書道展が開催されています。

数日前、書道をされている方、なさっていない方、ご婦人数人同行で愛知県美術館に参りました。

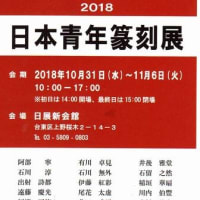

小生は篆刻の部。

「分かり易く説明をしてください! お願いしますよ」

と申されても、どのように説明してよいものか?

特に書道は公募展によって出品サイズが決まっています。

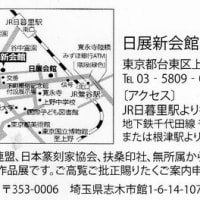

日展、読売書法展、毎日書道展、中日書道展など自分勝手なサイズで応募はできません。

愛知県美術館に展示されている作品数だけでも膨大です。

そして書道の出品者は同じ作品を50枚、100枚と書き、その中から出品用の1枚を

先生に選んでもらう訳ですから、その労力は凄いことです。

「このコーナーは役員幹部の方々の作品で、素晴らしいですからゆっくりご覧になるといいですよ」

「どういう点をじっくり鑑賞すればいいですか?」

「絵画でも書でもその人、その人で好みも違うでしょ。

ご自分のお気に召す作品をご自分の目、お好みでご覧になれば良いと思いますよ」

「でも、何が書いてあるか全く分らないわ。

説明文(釈文)も書いてないし」

「う~ん、そうですね。作品数も多いから釈文は省略されているかも知れませんね」

「書道作品って、文字が書いてあるんでしょ。

読めないとどう理解すればいいのかしら。

展示の2段がけなど見上げると首も痛くなりますねえ」

「なにしろ作品数も多く、担当者は展示にも苦労されていると思いますよ 」

同行した方はどちらかと申せば、ややご高齢の方、限られた鑑賞時間、そして鑑賞する体力、

気力、鑑賞力を考慮して会場を回遊します。

篆刻は釈文が書いてありますから説明しやすいですが、

「この難しい熟語、何という意味ですか?」

「う~ん、(自分でも分からなくて)調べて後日ご連絡しましょう」

「篆刻って、どうしてこんな難しい熟語ばかり作品にされるんですか?

そして作風が様々ですが(指を指して)受賞作品とこの作品の違いって、説明していただける?」

「そうですね。線質とか余白の採り方とか、まあ、全体のバランスだと思いますよ。

書道でも同様と思いますが文字の強弱とか含蓄とか力強さとか全体の調和とか優美さとか、

いってみれば線の律動みたいなものですね。

刻する文字の選択は粗密も考慮して、文字の画数や非対称などなど結構難しいんです」

(自分でも分かったような分からないような説明で)

小生の篆刻作品は「般若心経」の一節を出品、ほとんどの方はご存知のお経です。

約1時間半ほど鑑賞、「いやあ、疲れましたね。お茶でも如何ですか?」と

同行の方はロビーの椅子にどっかり。

全ての作品をじっくり拝見する体力はお互いにございません。

ほとんどの人は書道の稽古といえば、まず楷書から始めます。

行書、草書から始める人は稀です。

しかし、漢字の歴史から言えば楷書は決して古い文字ではありません。

紀元前3世紀ころに秦の時代に「篆書体」が、また漢の時代には「隷書」が。

そして秦が滅び、漢が滅亡すると篆書体、隷書体はほとんど使われなくなり、

行書、草書、楷書が使われるようになってきました。

でも「印鑑」の書体は今でも「篆書体」で、篆刻もほとんど篆書体です。

最近では篆刻では約3,000年前の甲骨体や金文も使用されています。

勿論、書道でも同様ですが。

篆刻で甲骨体や金文ですと判読するのに一苦労です。

字書でしっかり調べる必要があります。

更に、最近は甲骨体や金文で造語もでてきました。

造語についてはムツカシクなりますので説明カットです。

話は元に戻って、書道の公募作品で読める楷書体がどうして少ないのか。

上手、下手もはっきり分かりますし、作品にするには変化が少なく自分の作風を

発揮しにくいから、と以前書道家からお聞きしました。

書道にしても篆刻にしても鑑賞者には分かりにくいものの、当事者はきっと

楽しんでおられるのでしょう。

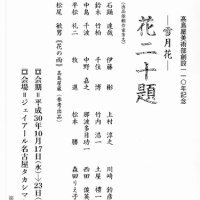

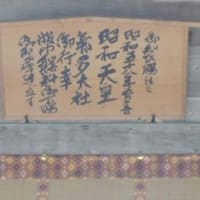

同じ書道でも茶室に掛ける書などホント風情を感じます。

自分自身は公募展とは別に、落款印を制作したり、封緘印とか、公開することなく

篆刻を自分で楽しむ、という密やかな世界があります。