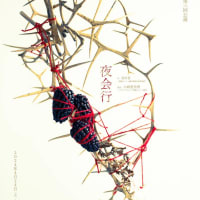

*デーア・ローアー作 新野守広翻訳 生田みゆき(1,2,3)演出 公式サイトはこちら 信濃町/文学座アトリエ 28日まで 公演期間中、終演後のアトリエでのトークショーはじめ、5月20日には劇作家の来日を記念したシアターアーツ2018劇評口座第1回「劇作家デーア・ローアー氏を迎えて」も行われる。こちらは座・高円寺地下3階けいこ場2にて。

ある町の暑い夏の日のこと。紛争地からの帰還兵の目の前で、サッカーボールで遊んでいた少年が、ある自動車を追跡中のパトカーにはねられる。少年の両親、認知症を患う祖母、パトカーを運転していた女性警官、追跡を振り切ったあと部屋に引きこもる青年、その友人。少年の母は元教師で、同僚の女性教師は青年に車を貸していた。一人の少年の事故死をめぐって、周囲の人々が結びつき、あるいは離れていく。

丸い円形の演技エリアを囲むように客席が設置されている。灰色の円形には朽ちそうな木が一本あるきりだ。劇場を訪れた初日夜、公演チラシや劇団サイトなどから得た本作についてのおよその情報や、目の前のこの情景から、さまざまなことが想像された。しかしはじまった2時間余の舞台は、その想像や予想をほとんどすべて覆すものであり、目の前で繰り広げられる様相は、こちらの感覚に容易に沿うものではなかった。

最大の理由は戯曲の文体である。登場人物がモノローグであるのに、三人称で語る場面がしばしばあること、ト書き的な箇所も人物が語ること、戯曲の台詞というより詩のような文体が少なからずあることなどなどである。

物語の流れと人物の心情を、日常生活、日常の感覚をベースしたリアリズムの台詞劇を構成することも、映像にすることも可能な内容であると思う。しかし劇作家にはこの文体によって劇世界を構築することが必然であったのだ。言い換えればこの文体でなければ、劇作家の訴えたいことはかたちにならなかったのだろう。

たとえば少年の両親は、息子を失ってから(いや、それをきっかけにしてか?)夫婦の関係が軋みはじめ、同僚だった女性教師があいだに絡み、夫は失踪するのだが、この辺りをリアルに描いたなら、いかにもありがちな不倫ものに陥る可能性もある。

演出も演技も、リアリズムの作品とは大いに勝手が違い、困惑や苦心があったと想像される。この戯曲は俳優にありきたりな演技、ありていな造形を許さないものだ。出演俳優諸氏は、自分の役だけでなく、相手役との距離、舞台と客席との温度差など、劇場ぜんたいを劇世界とする構成力を要求され、さらにそれはしばしば作り手自身の手によってさえ自在にならない可能性もあり得ることを知った上で、熱演力演ではない方向性を探っている・・・と思われた。

さて問題は、それを客席がしっかりと受けとめたかどうかであるが、台詞を追うこと、人物の関係性の変化を把握することに注力せざるを得ず、終幕で人々が円形の周辺にしゃがんでにわかに親密な調子で話し始めた(そんな印象である)ときには、それを劇世界の展開や解放と認識するより戸惑いのほうが強く、結果的に疲労感の濃い観劇となった。何より本作の題名に通ずる帰還兵が最後のとった行動、彼の心情をもっと感じ取りたかった。俳優の演技が誠実であっただけに、残念だ。

「詩劇」の視点を持てば違う印象をもったかもしれない…と思い至ったところで、俳優・ナレーターの西村俊彦氏のブログをご紹介する。本作の印象があざやかに記されているだけでなく、問題点についての鋭い指摘があり、観客として得心が行った。ご参考