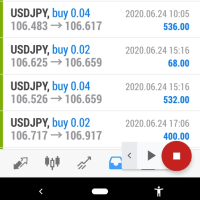

今年に入り1ドル=77~79円の円高・ドル安が続いています。23日に一時3カ月半ぶりとなる80円台に下落するなどやや円安に振れる場面もありましたが、歴史的な円高が続いていることに変わりはありません。円高阻止を求める声が輸出企業や経済界、エコノミストなどの間で高まっています。

円が対ドル相場で100円を突破し、12年5カ月ぶりの円高・ドル安と言われたのは2008年3月12日のことでした。以降、同12月には87.11円、09年11月に84.81円、10年11月に80.23円まで上昇。11年10月には75.32円と、1995年5月に記録した79.75円の最高値を更新する急速な円高が進んできました。

円高に批判的な人たちからは、日銀にさらなる量的緩和や為替市場への介入、さらには外債購入や「マイナス金利」の導入を求める声も出ています。特に最近、強まっているのが外債購入論です。

しかし、為替市場への介入は急速な円高に一時的なブレーキをかける効果はあっても、円高の流れを阻止することができないことは日銀による過去の市場介入の結果を見れば明らかです。

日銀が外債を購入したり、マイナス金利を導入しても結果は同じことになるに違いないとみています。これらは形を変えた市場介入にすぎず、姑息な手段との印象を与え、米国政府などから批判の声が上がることは避けられそうにありません。そんなことをするぐらいなら市場介入した方がアナウンス効果もあり、より高い効果が期待できます。

また、日本がマイナス金利を導入すれば、日本と輸出を競いあっている国々も金利を引き下げたりマイナス金利を導入したりして対抗する可能性が高いはずです。効果がほとんどないだけでなく、副作用が懸念されます。

では、日本はどうすれば円高の流れを大きく変えることができるのでしょうか。それには(1)輸出依存の経済構造を是正し、内需主導型に切り替える(2)国際的な投機資金を規制し、為替投機に歯止めをかける(3)次の円安局面がやってくるまで辛抱強く待つ――という3つの方法しかありません。最も現実的なのは(3)の方法です。

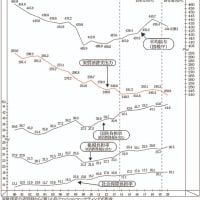

為替相場は常に変動し続けており、周期的に円高と円安を繰り返しています。現在はたまたま円高局面にあるにすぎません。03年2月には1ドル=134.81円、08年6月にも124.06円という円安・ドル高局面がありました。円高や円安の周期については2~3年説、5~6年説などがありますが、必ずしもその通りになるわけではなく、それぞれのケースによって異なります。

また、円高や円安になる理由もその時々によります。日本の場合は貿易黒字幅や日米での貿易摩擦が大きい時ほど、円高になりやすいという傾向が長期間にわたって続いてきました。また、景気がよい国(金利が高い国)は景気が悪い国(金利が低い国)より通貨高になりやすいという傾向もあります。景気がよい国は株価も上昇しやすく、金利も高いため株式や債券が魅力的な投資対象になりやすく、海外の投資資金を集めることが多いからです。

しかし最近は、金利の高い国=物価の高い国の通貨は安くなる、という説を唱える人が増えています。その根拠として使われているのが「購買力平価」説です。この説によれば、通貨の価値は購入できるモノやサービスの量で決まるため、物価上昇率の高い国の通貨は安くなり、物価上昇率の低い国の通貨は高くなる、ということになります。

購買力平価は基準となる年の為替相場×(日本の物価÷外国の物価)によって算出します。物価には消費者物価や企業物価、輸出物価、輸入物価がありますが、どの物価を使うかによって購買力平価は大きく異なります。かつて塩川正十郎蔵相が02年末当時120円台だった為替相場について「購買力平価(消費者物価)から見て150~160円が妥当ではないか」と主張していたことがあります。当時の消費者物価ベースの購買力平価は160円台でしたが、企業物価ベースでみると127円台で実際の為替相場とほぼ一致しています。このように、どの物価でみるかによって為替相場が妥当かどうかは大きく異なります。

しかも、円の購買力平価は消費者物価べースでも企業物価ベースでもほぼ一貫して下落し続けているのに、実際の為替レートは円高に振れたり、円安に振れたりする動きを周期的に繰り返しています。実際の為替相場と購買力平価との差は、その時々の景気や金利に対する評価、経常収支などの実需、投機筋の動きによるところが大きいと考えられます。

購買力平価では、物価の違いだけが判断材料として使われており、それ以外の景気や需給関係といった要因がまったく反映されていません。したがって、購買力平価は為替相場を判断する有力な材料の1つであることは間違いありませんが、それだけで為替相場を判断するのは相当な無理があります。

為替相場は景気や金利、物価などのファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)によって少なからぬ影響を受けますが、時にそれ以上に大きな影響を受けるのはヘッジファンドに代表される国際的な投機資金の動きです。こうしたマネーはターゲットに選んだ国の通貨や国債などに大量の資金を投入して急騰・急落させ、大きな利益を手に入れるのが一般的です。それが比較的短期間で終わる場合もあれば、長期にわたることもあります。

世界的に有力なヘッジファンドの半分以上は米国系で、米政府が「強いドル」を望んでいる時にはドル高・円安に、政府が「ドル安」を望んでいる時にはドル安・円高に投機を仕掛ける傾向がみられます。政府の意向に沿った方が投機を成功に導く確率が高いからです。逆に政府に盾つく形で投機を仕掛ければ政府の反発を受けて失敗する可能性が高いうえ、規制を強化されて身動きがとれなくなる恐れもあります。

現在の円高・ドル安は、オバマ政権が14年までの5年間で輸出を2倍に増やすと公約したことが有力な背景の1つと考えられます。円高・ドル安が急速に進んだのはリーマン・ショックがあった08年以降です。オバマ政権が景気や雇用対策として輸出に力を入れるようになった時期と一致します。

それを金融面で支援したのが米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長です。FRBは政策金利を実質ゼロ金利まで引き下げるとともに、量的緩和を3度にわたって打ち出しています。FRBが金融緩和政策を打ち出すたびに円高・ドル安が進み、その円高にブレーキをかけるために日銀も量的緩和を実施する、という金融緩和競争=自国通貨安競争が続いています。

もし、私のこの推測が間違っていなければ、米大統領選で共和党のロムニー候補が勝利した場合、円高・ドル安の流れが大きく変わる可能性があります。というのも、ロムニー候補は「強いドル」を求めており、「弱いドル」政策を進めるバーナンキ議長を再任しないと明言しているからです。また、オバマ大統領が再選しても、円高・ドル安だけでは輸出を倍増する計画を実現することは不可能だということに気付いているはずです。

それでなくても円高は08年から12年まで5年間続いています。過去のパターンからみて、そろそろ円高局面に終止符を打ち円安局面に移る時期が近づきつつある、とみることもできます。

国際的な投機資金は現在、債務危機に見舞われている欧州連合(EU)に集中しているため、それ以外の国や地域の通貨にはほとんど関心がないかのようです。しかし、欧州で荒稼ぎした後は次の獲物を狙って投機資金を移動させるに違いありません。その標的が対GDP比で230%という世界一(ただしジンバブエを除く)の債務を政府が抱える日本であれば、急激に円安に見舞われる可能性も否定できません。そうなれば、円高の流れが変わったとしても喜んでばかりはいられません。急激な円安が進むと、かつて経験したような円安、株安、債券安というトリプル安(日本売り)に見舞われ、深刻な不況に陥る懸念が強まってくるからです。

<筆者プロフィル> 1942年愛媛県生まれ。中央大学法学部を卒業後、株式専門誌などの編集・記者を経て、87年に経済ジャーナリスト・経済評論家として独立。証券、金融、不動産から経済一般まで幅広い分野で活躍中。的確な読みとわかりやすい解説に定評があり、著書は90冊を超えている。「もっともやさしい株式投資」「『相場に勝つ』株の格言」「相場道 小説・本間宗久」(日本経済新聞出版社)などがある。

円が対ドル相場で100円を突破し、12年5カ月ぶりの円高・ドル安と言われたのは2008年3月12日のことでした。以降、同12月には87.11円、09年11月に84.81円、10年11月に80.23円まで上昇。11年10月には75.32円と、1995年5月に記録した79.75円の最高値を更新する急速な円高が進んできました。

円高に批判的な人たちからは、日銀にさらなる量的緩和や為替市場への介入、さらには外債購入や「マイナス金利」の導入を求める声も出ています。特に最近、強まっているのが外債購入論です。

しかし、為替市場への介入は急速な円高に一時的なブレーキをかける効果はあっても、円高の流れを阻止することができないことは日銀による過去の市場介入の結果を見れば明らかです。

日銀が外債を購入したり、マイナス金利を導入しても結果は同じことになるに違いないとみています。これらは形を変えた市場介入にすぎず、姑息な手段との印象を与え、米国政府などから批判の声が上がることは避けられそうにありません。そんなことをするぐらいなら市場介入した方がアナウンス効果もあり、より高い効果が期待できます。

また、日本がマイナス金利を導入すれば、日本と輸出を競いあっている国々も金利を引き下げたりマイナス金利を導入したりして対抗する可能性が高いはずです。効果がほとんどないだけでなく、副作用が懸念されます。

では、日本はどうすれば円高の流れを大きく変えることができるのでしょうか。それには(1)輸出依存の経済構造を是正し、内需主導型に切り替える(2)国際的な投機資金を規制し、為替投機に歯止めをかける(3)次の円安局面がやってくるまで辛抱強く待つ――という3つの方法しかありません。最も現実的なのは(3)の方法です。

為替相場は常に変動し続けており、周期的に円高と円安を繰り返しています。現在はたまたま円高局面にあるにすぎません。03年2月には1ドル=134.81円、08年6月にも124.06円という円安・ドル高局面がありました。円高や円安の周期については2~3年説、5~6年説などがありますが、必ずしもその通りになるわけではなく、それぞれのケースによって異なります。

また、円高や円安になる理由もその時々によります。日本の場合は貿易黒字幅や日米での貿易摩擦が大きい時ほど、円高になりやすいという傾向が長期間にわたって続いてきました。また、景気がよい国(金利が高い国)は景気が悪い国(金利が低い国)より通貨高になりやすいという傾向もあります。景気がよい国は株価も上昇しやすく、金利も高いため株式や債券が魅力的な投資対象になりやすく、海外の投資資金を集めることが多いからです。

しかし最近は、金利の高い国=物価の高い国の通貨は安くなる、という説を唱える人が増えています。その根拠として使われているのが「購買力平価」説です。この説によれば、通貨の価値は購入できるモノやサービスの量で決まるため、物価上昇率の高い国の通貨は安くなり、物価上昇率の低い国の通貨は高くなる、ということになります。

購買力平価は基準となる年の為替相場×(日本の物価÷外国の物価)によって算出します。物価には消費者物価や企業物価、輸出物価、輸入物価がありますが、どの物価を使うかによって購買力平価は大きく異なります。かつて塩川正十郎蔵相が02年末当時120円台だった為替相場について「購買力平価(消費者物価)から見て150~160円が妥当ではないか」と主張していたことがあります。当時の消費者物価ベースの購買力平価は160円台でしたが、企業物価ベースでみると127円台で実際の為替相場とほぼ一致しています。このように、どの物価でみるかによって為替相場が妥当かどうかは大きく異なります。

しかも、円の購買力平価は消費者物価べースでも企業物価ベースでもほぼ一貫して下落し続けているのに、実際の為替レートは円高に振れたり、円安に振れたりする動きを周期的に繰り返しています。実際の為替相場と購買力平価との差は、その時々の景気や金利に対する評価、経常収支などの実需、投機筋の動きによるところが大きいと考えられます。

購買力平価では、物価の違いだけが判断材料として使われており、それ以外の景気や需給関係といった要因がまったく反映されていません。したがって、購買力平価は為替相場を判断する有力な材料の1つであることは間違いありませんが、それだけで為替相場を判断するのは相当な無理があります。

為替相場は景気や金利、物価などのファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)によって少なからぬ影響を受けますが、時にそれ以上に大きな影響を受けるのはヘッジファンドに代表される国際的な投機資金の動きです。こうしたマネーはターゲットに選んだ国の通貨や国債などに大量の資金を投入して急騰・急落させ、大きな利益を手に入れるのが一般的です。それが比較的短期間で終わる場合もあれば、長期にわたることもあります。

世界的に有力なヘッジファンドの半分以上は米国系で、米政府が「強いドル」を望んでいる時にはドル高・円安に、政府が「ドル安」を望んでいる時にはドル安・円高に投機を仕掛ける傾向がみられます。政府の意向に沿った方が投機を成功に導く確率が高いからです。逆に政府に盾つく形で投機を仕掛ければ政府の反発を受けて失敗する可能性が高いうえ、規制を強化されて身動きがとれなくなる恐れもあります。

現在の円高・ドル安は、オバマ政権が14年までの5年間で輸出を2倍に増やすと公約したことが有力な背景の1つと考えられます。円高・ドル安が急速に進んだのはリーマン・ショックがあった08年以降です。オバマ政権が景気や雇用対策として輸出に力を入れるようになった時期と一致します。

それを金融面で支援したのが米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長です。FRBは政策金利を実質ゼロ金利まで引き下げるとともに、量的緩和を3度にわたって打ち出しています。FRBが金融緩和政策を打ち出すたびに円高・ドル安が進み、その円高にブレーキをかけるために日銀も量的緩和を実施する、という金融緩和競争=自国通貨安競争が続いています。

もし、私のこの推測が間違っていなければ、米大統領選で共和党のロムニー候補が勝利した場合、円高・ドル安の流れが大きく変わる可能性があります。というのも、ロムニー候補は「強いドル」を求めており、「弱いドル」政策を進めるバーナンキ議長を再任しないと明言しているからです。また、オバマ大統領が再選しても、円高・ドル安だけでは輸出を倍増する計画を実現することは不可能だということに気付いているはずです。

それでなくても円高は08年から12年まで5年間続いています。過去のパターンからみて、そろそろ円高局面に終止符を打ち円安局面に移る時期が近づきつつある、とみることもできます。

国際的な投機資金は現在、債務危機に見舞われている欧州連合(EU)に集中しているため、それ以外の国や地域の通貨にはほとんど関心がないかのようです。しかし、欧州で荒稼ぎした後は次の獲物を狙って投機資金を移動させるに違いありません。その標的が対GDP比で230%という世界一(ただしジンバブエを除く)の債務を政府が抱える日本であれば、急激に円安に見舞われる可能性も否定できません。そうなれば、円高の流れが変わったとしても喜んでばかりはいられません。急激な円安が進むと、かつて経験したような円安、株安、債券安というトリプル安(日本売り)に見舞われ、深刻な不況に陥る懸念が強まってくるからです。

<筆者プロフィル> 1942年愛媛県生まれ。中央大学法学部を卒業後、株式専門誌などの編集・記者を経て、87年に経済ジャーナリスト・経済評論家として独立。証券、金融、不動産から経済一般まで幅広い分野で活躍中。的確な読みとわかりやすい解説に定評があり、著書は90冊を超えている。「もっともやさしい株式投資」「『相場に勝つ』株の格言」「相場道 小説・本間宗久」(日本経済新聞出版社)などがある。