宮島の新町はずれからうぐいす歩道に向かう三差路脇に陸軍省と刻されている標石が建立されている。ここから杉の浦を経て包ケ浦火薬庫、鷹の巣砲台に至る軍用道路工事が明治30年(1897)に行われており、この標石は軍用道路の起点に建立されたものとみられる。軍用道路の名残りとみられる石畳道がうぐいす歩道脇からと杉の浦にみられる。

宮島の新町はずれからうぐいす歩道に向かう三差路脇に陸軍省と刻されている標石が建立されている。ここから杉の浦を経て包ケ浦火薬庫、鷹の巣砲台に至る軍用道路工事が明治30年(1897)に行われており、この標石は軍用道路の起点に建立されたものとみられる。軍用道路の名残りとみられる石畳道がうぐいす歩道脇からと杉の浦にみられる。

宮島の裏通りで通称町家通りと称されているが、古い町屋の面影を残している建物は数軒しかみられない。その内の町屋で出格子、2階の肘掛け窓の格子手摺、井桁表示、庇の葺き材が厚板であるなどが特徴的な町屋である。現在、島域では重要伝統的建造物群保存地区選定の申請をするべく準備中のようであるが・・・

厳島神社高舞台の勾欄親柱二ケ所の擬宝珠に「奉鋳木帽子八内旦那当社棚守左近将監房顕 干時天文拾五年丙午六月吉日敬白」と刻銘がみられる。鋳造者名は刻されていないが野坂文書に「・・・右、為厳島舞台きほうし代、棚守左近衛将監殿遣方・・・天文十五年五月七日 久枝二郎三郎綱家」とあるので、天文15年(1546)に廿日市鋳物師の久枝綱家が鋳造したことがわかるのである。高舞台に取り付けられている擬宝珠は複製品であり現物は先日紹介した宝物館に展示してある。この他に久枝綱家の鋳造作品で生見の鉄燈籠が岩国市美和町の美和町歴史民俗資料館に保存展示されている。

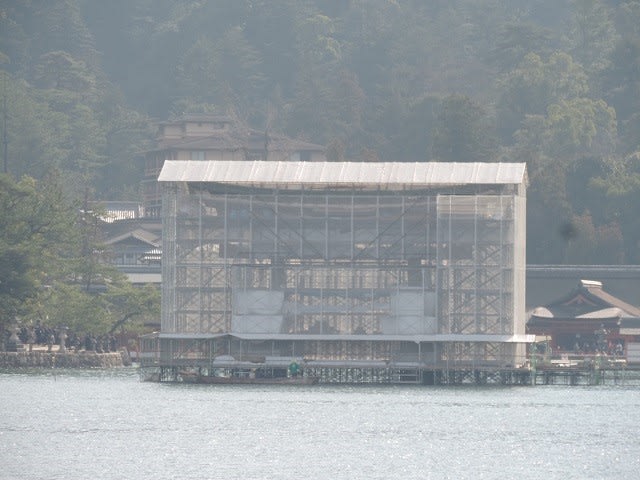

市宮島支所(旧宮島町)庁舎の取壊しについて以前紹介したが、現在市民センター(公民館)、コンベンション、観光振興、避難施設などの機能をもった地域拠点施設の建築工事が行われている。後方の鉄骨構築物は既設庁舎の撤去搬出、施設整備工事の建材搬入などのための仮設構築物で、山側からでないと島内道路の使用が難しいためのようである。

宝物館は厳島神社社殿、大願寺、多宝塔などの歴史的建造物群の中にあり、伝統的な木造の社殿建築を模した鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、昭和9年(1934)に竣工している。屋根軒裏の隅木・垂木や丸柱の上部には出三ツ斗・平三ツ斗や蟇股・舟肘木などの組み物などが木造社殿建築に模して造られている。

下画像は当宝物館の立面図青写真で、当ブログ主が若いころは設計図をこのように青写真複写していたのである。

厳島神社の東廻廊入口前にある神馬舎で中にはレプリカの白神馬がみられる。当ブログ主が小学生の頃は白神馬が飼育されていたのを覚えている。江戸期にはこの地に湯立殿があり明治期に神馬舎が設けられたようである。それ以前の神厩は多宝塔の下付近にあったようで、この付近の町名は御馬屋町だったようである。 (神厩絵図-厳島図会より)

昨日紹介した宮島桟橋待合所前広場の前にある潜龍門を過ぎると池浦で、池浦と長浜との間の岩鼻にもトンネルがあるが現在は閉鎖されており、照明用であったのか電気配管がみられる。このトンネルも大正時代に長浜方面への道として築造されたものとみられるが詳しいことは不明である。現在トンネルの先である長浜側は侵食されたのか道路の痕跡も残っておらず断崖となっている。

JR宮島口駅前から突当り桟橋までの本土側県道43号線

宮島桟橋待合所前広場の道路向かいに潜龍門という小さなトンネルが見られ、現在修繕工事が行われていた。潜龍門は長浜方面へ行くために大正期ごろ要害山の尾根先(行者山)に設けられたもので、看板表示によると新しく道路が築造された現在でも主要地方道厳島公園線(県道43号)のようである。厳島公園線(県道43号)の起点はJR宮島口駅前で宮島口桟橋から宮島桟橋までは海上区間である。

厳島神社の平舞台から沖に伸び出した部分を火焼前(ひたさき)と呼ばれている。元禄15年(1702)の厳島道芝記には「沖の方に造り出し名付けて舌先といふなり」とあり、天保13年(1842)の厳島図会には「廊嘴(したさき)、・・・俗に是を舌先とよぶ」とある。明治期になってから絵図などに火焼前と記されており、どのような経緯で舌先が火焼前表記となったのであろうか。

厳島大鳥居之図は享和元年(1801)3月に上棟した大鳥居の各部の寸法などが記されている。中画像は千畳閣に架けられている尺杖で表示によると明治8年(1875)に再建された現在の大鳥居の高さと同じ16mの現場用の物差しとのことである。上画像をみると惣高6丈3尺余とあり、当時の大鳥居は現在のものより約3mも高い19.09m(63尺)であったようである。下画像は宝物館前に展示してある大鳥居の根元材で、昭和26年(1951)の大修理の際取り換えた楠の根元材のようである。(根元材取換えの顛末については宮島町史特論編・建築に詳述されている)

厳島神社では現在大鳥居の修理工事が行われており、大鳥居は覆屋根と防護ネットで覆われている。修理の内容は檜皮葺の屋根葺替え、朱色塗装の塗替えと木部の破損調査をし、補修や補強方法を検討して工事が行われるようである。修理工事のパンフレットによると破損調査では目視だけでなくレジストグラフ調査、簡易X線調査、レーダー探査、内視鏡調査などと色々な方法で構造診断を行うようである。

厳島神社社殿、大願寺、多宝塔などの歴史的建造物群の中にある宝物館は伝統的な木造建築を模した鉄骨鉄筋コンクリート造りの建物である。この宝物館は多くの社寺建築の設計を手掛けた大江新太郎の設計、清水組の施工で昭和9年(1934)に竣工している。この宝物館の各所に昭和初期の建築手法や工法などが伺える貴重な建物である。 「広島県の近代化遺産に詳述」

厳島神社の客神社本殿北側で千畳閣下にある一風変わった龍宮造のような文庫は寛政8年(1796)に柱立てをしたようで、名山蔵とも云われて和漢の書籍を蔵していたようである。内部には奥壁に壇を設けて孔子像を祀っていたようで景教との関係をも感じさせる建物とされているようである。

厳島神社社務所の道路向かいにある三翁神社は明治元年(1868)の神仏分離令以前は三王社(山王社)と言われていたようである。当社の鳥居はあまり見たことがないような木鳥居に銅板を張り付けたものであろうか、天保13年(1842)の厳島図会にも継ぎ目のある鳥居がみられる。江戸時代の後半のある時期に銅板張りの鳥居が再建されたものであろうとされており、明治30年(1897)に鳥居上部の島木が修繕されているようである。