昭和45年 67歳

この年は高度経済成長のシンボルとして万国博覧会が開催

日本列島は北から南まで大阪へ民族の移動?が行われた。

歌手の三波春夫の「こんにちは、こんにちわ~」の一節は

出始めのテレビから絶えることなく流れていました。

思い出すでしょう・・・この「太陽の塔」

その年の11月

棟方志功は文化勲章受章。文化功労者に顕彰される。

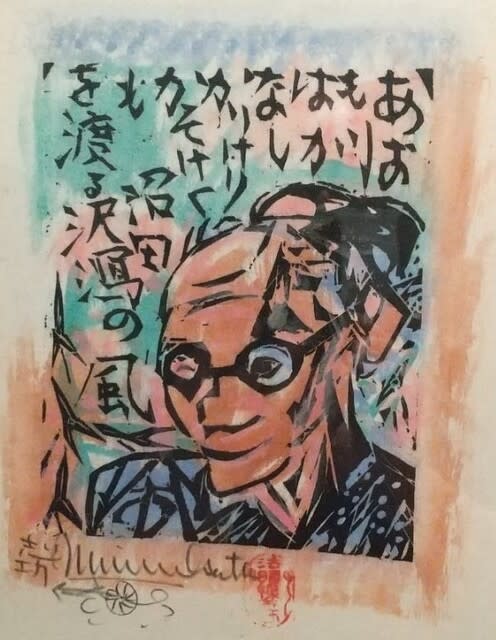

還暦を過ぎてから急速に数を増した自板像だが、同時に棟方は

望郷の想いをしばしば板画に表現するようになった。

小学校の秋、目の前に揺れる沢瀉(おもだか)の花に心を奪われ

「このような美しいものを表現する人間になりたい」と心に決めた

思い出を、棟方は歌に詠み、多くの作品に織り込んだ。

これもその1点。 赤く塗りつぶされ眼は見えない印。

実際は左眼は失明していた。

昭和46年 68歳

陸奥新報社創刊25周年を祝して描いた「志功ねぷた」が

弘前ねぷたまつりで運行される。

< ねぷたを紙に直接描く 棟方 >

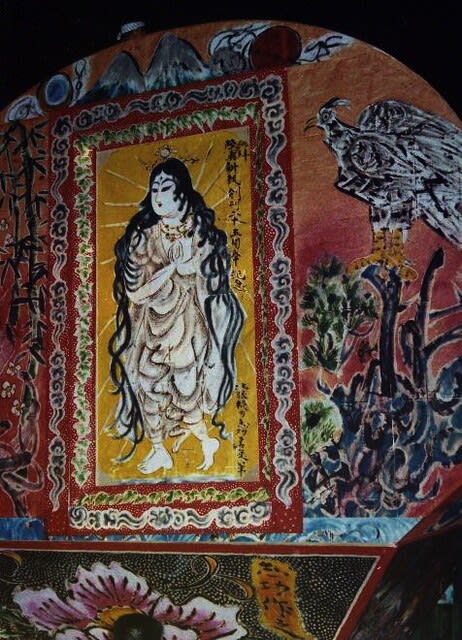

この時の「ねぷた」

<天之宇受女之美古登の図>

<天の磐戸>

昭和47年 69歳

妻(チヤ)と詩人草野心平とともに棟方が深く帰依する仏教興隆の地

インドを訪れた。

インドの旅から帰って後、ヒンドウー教の寺院の彫刻から想を得て

型破りなこの作品を制作した。

<彪濃の柵>

<大印度の花の柵>

昭和48年 70歳

4月 「奥の細道」を辿り取材、「奥海道棟方板画」を制作。

現代版の「東海道五十三次」版画の制作を依頼された志功は、

を皮切りに10余年をかけて、九州、四国、東北、北陸を巡る

海道シリーズに取り組んだ。

<奥海道棟方板画>では、芭蕉の(おくの細道)を辿るという構想が

立てられ、志功は4月22日から11日観の日程で東北各地を歴訪している。

<奥海道棟方板画 人肌雨の柵ー(5月 岩手)

本作の取材地は岩手県平泉の中尊寺、

芭蕉の「五月雨を降り残してや光堂」の句を添え、秘仏とされる

一字金輪佛頂尊を、その上半身を画面いっぱいに拡大して表している。

「人肌の大日如来」とも呼ばれるこの仏像は、その名のとおり

まるで生きているかのような白い肌が特徴である。

その肌合いとともに志功は本作において、実際の顔立ちを忠実に

写し取っている。丸くふくよかな顔におちょぼ口。半円を描く眉に

切れ長の吊り目。興味深いことに、それは、志功が描く女性像の特徴

にも極めてよく似ているのである。

奥海道棟方板画 他 次回にアップ