江戸時代に仙台藩の蔵屋敷に米を搬入した堀(川)を訪れてきた。

今では都内屈指の親水公園になっている。

江戸、東京は、やはり全国各地の人と財で出来上がった街とつくづく実感した。

これまた江戸開府来の今に続く”統治”というものの積年の歴史によるものなのだろう。

われのような郷土意識の少々強い東北の片田舎出者からすれば、いろいろな”搾取”の結果とも思えてくる。

その一方、こうして多くの人々の憩いの場として愛されていることに、先人の苦労があったからのことと感慨や誇りが湧いてくる。

南部藩や仙台藩、陸奥国の信夫郡・伊達郡と出羽国の屋代郷という幕府領などの膨大な量の米が、東廻し舟運によって江戸に運ばれた。

この廻米の主体が兵糧米から江戸での販売目的の廻米へと変化する中で、「今年より奥州仙台の米穀始めて江戸へ廻る。今に江戸三分の二は奥州米の由なり。(『武江年表』 寛永9年(1632年)の条)」と伝えられるまでになっている。

那珂湊中継の内川廻が正保期(1644~47)に終わり(第一期)、寛文期の銚子・利根川経由による内川廻(第二期)、それ以後の大廻による江戸直行(第三期)といった海運の発展三段階説については、広く言われてきた。

しかし、渡辺英夫氏は、軍事的物資輸送の背景や請負など搬送方式の変遷等の詳細な調査研究と分析に基づき、河村瑞賢の東廻し航路開拓前から、東北諸藩が寛文期までに独自に江戸直行路を開拓していたと述べている。

この東廻し海運と利根川などの関係については、わたしも大いに興味関心を持ち、勉強を続けている。

そうしたことから、今回仙台堀川公園に来てみた。

それにここは、サクラの名所にもなっている。

ついでに花見も楽しもうと思っていたので、このタイミングとなった。

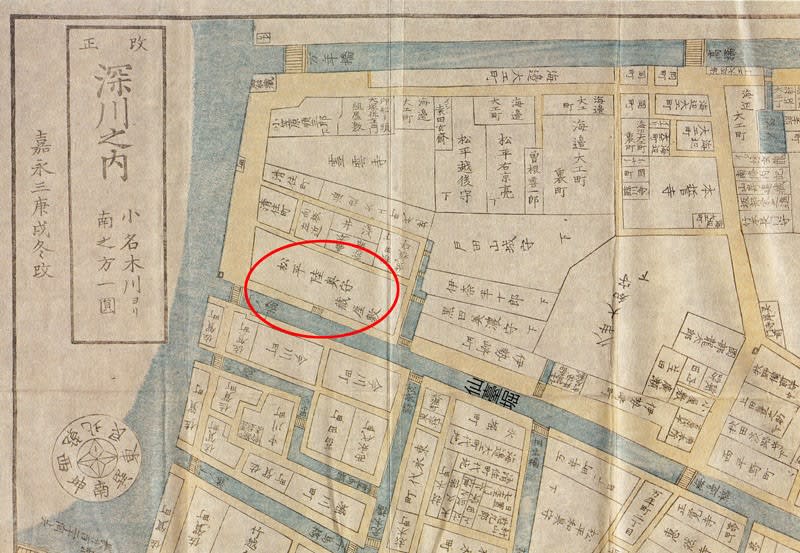

(仙台藩の蔵屋敷があった場所) 出典:江東区史 上巻付図

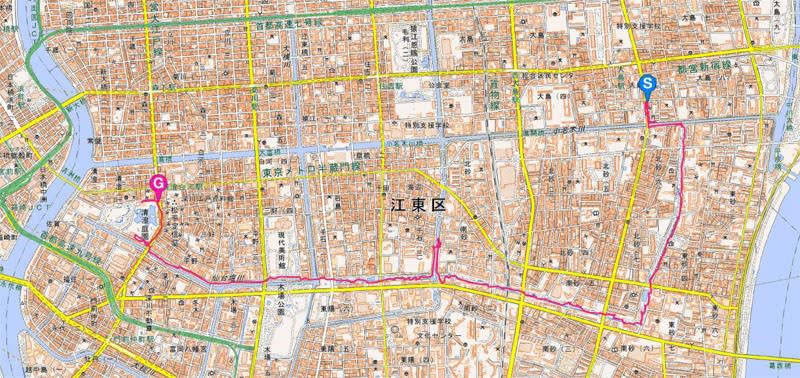

とにかく全体を歩いてみようと欲張り、小名木川との境からスタート。

(小名木川)

(小名木川側道から仙台堀川公園側に上がる地点)

(いよいよ入っていく。)

(ここでは男の子も女の子も服を着ている・・・。)

(出店もかなりある。この付近から先では、沢山の花見客がいた。)

(公園内に残された水路)

(ガマの池:湿地性植物群落が見られるというのだろうか。)

(釣り堀もある。)

(ふれあいの森:全都道府県の木・花が植栽されている。宮城県は、ケヤキとミヤギノハギ。)

(ふれあいの森前の古民家)

(小名木川から直進し到達した地点。公園はここで直角に右折する。正面の壁画は、井上猛夫作『夜明け』。)

(子供たちが遊びまわる広場がある。)

その様子などを眺めながら、先に進む。

ここまででけっこう歩いた気がしてくる。

(汐入の池)

(果実の森:ここにはヤマモモの木があった。ヤマモモは、食べてみたい果物No1。)

(前方の橋は、松島橋)

(松島橋をくぐった先にひろがる光景)

(ここでは”ハダカンボー”だ。)

(排水機場)

(同上)

(横十間川親水公園入口:橋名がキョウチクトウ。右端のゲージの中ではインコが飼育されている。)

(貸しボート。足踏み式、手漕ぎとも30分100円とは安い。)

(千砂橋まで歩き、貸しボート発着場の方を見る。)

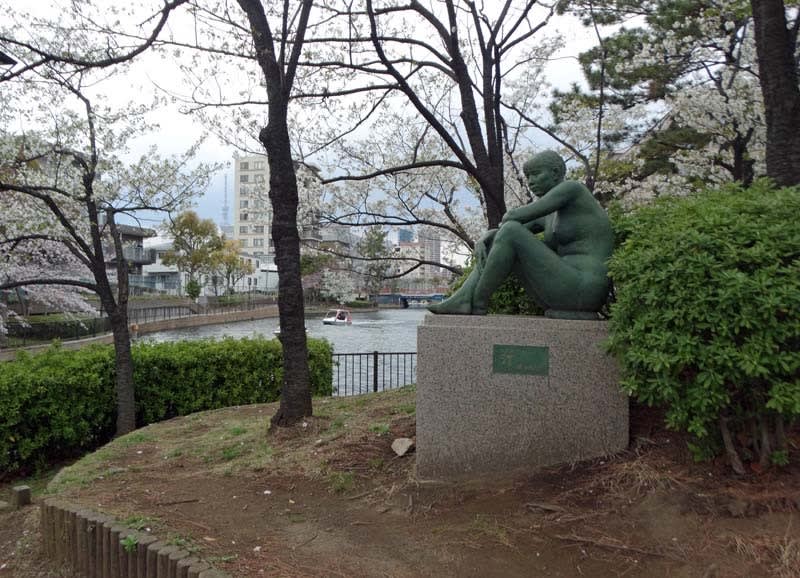

(右の彫刻は、横山文夫作『汀(みぎわ)』)

ここから戻り、再び仙台堀川公園内を歩く。

(カナダ ブリティッシュ・コロンビア州林産審議会から1984年に寄贈されたというトーテムポールが置かれている。)

(美しい水面のサクラ。右の石の上ではハトのアツアツカップル。)

さらに先に進む。

(周囲には誰も居ないこの橋の手前奥では若い女性7人が花見の宴を開いていた。)

(こちらがわにも釣り堀がある。)

(埴輪などが設置されている。)

仙台堀川公園もここで終わり。

この後、清澄庭園を眺めながら仙台藩の蔵屋敷跡まで行ってみようとした。

途中、歴史と文化の道なる川沿いの細道を見つけたので、そこを歩いてみた先にあったのが大きな『せんだいぼりがわ』の標識と両岸サクラ並木の絶景だった。

雨が降ってきた。

清澄庭園に着いたのは午後5時(5時閉園のため入れず)。

風も出てきて寒くなり、今回はここで断念。

我が家から約1時間かかるものの地下鉄1本で行けると知り、「園内の花々でも樹木の紅葉でもいい。これは再チャレンジを!」と思いながら帰ってきた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます