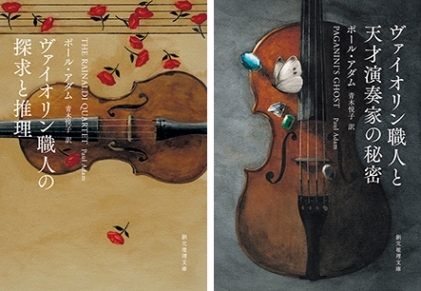

書店に気になるタイトルの2冊が並んでいた。

(そう、ちょうどこの写真のように)

迷わず 「ヴァイオリン職人と天才演奏家の秘密」(ポール・アダム / 青木悦子 訳)(原題:Paganini's Ghost) のほうを選択。

読み始めて間もなく、もう1冊のほうが先に書かれたことを知ったが、既にグイグイと引き込まれてしまっていたのでそのままこちらを先に読むことにした。

名ヴァイオリン職人ジャンニのもとに一挺のグァルネリ(天才演奏家パガニーニ愛用の名器 "イル・カノーネ")が持ち込まれるところからストーリーが始まり、その冒頭のシーンはまるで映画でも見ているかのように鮮明に絵が浮かび興味が一気に引きつけられる。

クレモナの郊外にたたずむヴァイオリン工房。そこで長年に渡り数々のヴァイオリンと静かに向き合いながら丁寧な仕事をしてきたジャンニが綿密な捜査に協力してゆくのだが、それはもうミステリーの域を超えたヴァイオリン・オタクの世界

魅力あふれる主人公ジャンニの人柄に惹かれていく一方で、パガニーニの生涯や作品についても詳しくなるし、グァルネリやストラディヴァリの知識も得られる・・・という、クラシックファンにとっては一粒で二度美味しい作品だ。

ジャンニが語るイザベッラとロッシーニの部分は、ミステリーを読んでいることを思わず忘れてしまう。

美術品ディーラーの死、黄金製の箱、その中に入っていたパガニーニに宛てた古い手紙・・・ジャンニの友人でありクレモナの刑事でもあるアントニオとの楽器をめぐる推理談義はなかなか奥が深くて楽しい。

続けて読んだ 「ヴァイオリン職人の探求と推理」(原題:The Rainaldi Quartet)は、同業者であり親友でもあるトマソ・ライナルディの殺害をきっかけに、悪徳ディーラーや贋作がはびこる楽器業界の舞台裏を描く。

やや複雑なストーリーながらもすべてが明解で説明も簡潔、とても読みやすいが、海外の作品は登場人物が多くなると私の場合は途中で確認作業が必要だ^^;。

それにしても、単なるヴァイオリン職人がここまで体を張り命がけで捜査に協力するなんてスゴイなぁ・・・いや、それ以前にジャンニがいなかったら事件が解決できないってどうよ!とツッコミを入れたくもなる(笑)

ライナルディの孫娘ソフィア(音楽院の学生)にジャンニがグァルネリの "デル・ジェス" を渡すラストシーンは感動的。

クラシック音楽に造詣が深いポール・アダムと青木悦子さんの名訳が生んだ本邦初登場のヴァイオリン職人ミステリー。

ジャンニの心理を描く部分では心に響く言葉も沢山あった。

続編が出ることを期待したい。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2冊を読み終えてグァルネリやストラディヴァリへの興味が高まっていた時、タイミングよくNHKの「スタジオパークからこんにちは」に千住真理子さんが登場することを偶然知った。千住さんが語る「デュランティ」(1716年製のストラディヴァリウス)への思いやエピソードがこれほど興味深く感じたのもこの本格ヴァイオリンミステリーのお陰かもしれない。

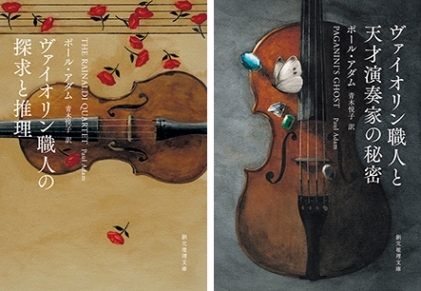

そして、久しぶりに弦楽四重奏のあのシブ~イ世界にも浸りたくなった

(そう、ちょうどこの写真のように)

迷わず 「ヴァイオリン職人と天才演奏家の秘密」(ポール・アダム / 青木悦子 訳)(原題:Paganini's Ghost) のほうを選択。

読み始めて間もなく、もう1冊のほうが先に書かれたことを知ったが、既にグイグイと引き込まれてしまっていたのでそのままこちらを先に読むことにした。

名ヴァイオリン職人ジャンニのもとに一挺のグァルネリ(天才演奏家パガニーニ愛用の名器 "イル・カノーネ")が持ち込まれるところからストーリーが始まり、その冒頭のシーンはまるで映画でも見ているかのように鮮明に絵が浮かび興味が一気に引きつけられる。

クレモナの郊外にたたずむヴァイオリン工房。そこで長年に渡り数々のヴァイオリンと静かに向き合いながら丁寧な仕事をしてきたジャンニが綿密な捜査に協力してゆくのだが、それはもうミステリーの域を超えたヴァイオリン・オタクの世界

魅力あふれる主人公ジャンニの人柄に惹かれていく一方で、パガニーニの生涯や作品についても詳しくなるし、グァルネリやストラディヴァリの知識も得られる・・・という、クラシックファンにとっては一粒で二度美味しい作品だ。

ジャンニが語るイザベッラとロッシーニの部分は、ミステリーを読んでいることを思わず忘れてしまう。

美術品ディーラーの死、黄金製の箱、その中に入っていたパガニーニに宛てた古い手紙・・・ジャンニの友人でありクレモナの刑事でもあるアントニオとの楽器をめぐる推理談義はなかなか奥が深くて楽しい。

続けて読んだ 「ヴァイオリン職人の探求と推理」(原題:The Rainaldi Quartet)は、同業者であり親友でもあるトマソ・ライナルディの殺害をきっかけに、悪徳ディーラーや贋作がはびこる楽器業界の舞台裏を描く。

やや複雑なストーリーながらもすべてが明解で説明も簡潔、とても読みやすいが、海外の作品は登場人物が多くなると私の場合は途中で確認作業が必要だ^^;。

それにしても、単なるヴァイオリン職人がここまで体を張り命がけで捜査に協力するなんてスゴイなぁ・・・いや、それ以前にジャンニがいなかったら事件が解決できないってどうよ!とツッコミを入れたくもなる(笑)

ライナルディの孫娘ソフィア(音楽院の学生)にジャンニがグァルネリの "デル・ジェス" を渡すラストシーンは感動的。

クラシック音楽に造詣が深いポール・アダムと青木悦子さんの名訳が生んだ本邦初登場のヴァイオリン職人ミステリー。

ジャンニの心理を描く部分では心に響く言葉も沢山あった。

続編が出ることを期待したい。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2冊を読み終えてグァルネリやストラディヴァリへの興味が高まっていた時、タイミングよくNHKの「スタジオパークからこんにちは」に千住真理子さんが登場することを偶然知った。千住さんが語る「デュランティ」(1716年製のストラディヴァリウス)への思いやエピソードがこれほど興味深く感じたのもこの本格ヴァイオリンミステリーのお陰かもしれない。

そして、久しぶりに弦楽四重奏のあのシブ~イ世界にも浸りたくなった

" とハイテンションになってしまうミーハーな私^^;。

" とハイテンションになってしまうミーハーな私^^;。

。

。 )。

)。 " と思わず頭を抱えてしまった。

" と思わず頭を抱えてしまった。