最初に見たミュシャは高1の夏休み前日、友人の家で見せてもらった画集。

とにかく綺麗で魅力的だと思った。

それから気を付けて少女マンガを見ていると、絵の巧い作家ほどミュシャの絵をモチーフにした扉絵を描いたり、ファッションを取り込んだりしていることに気付いた。

どうしてもインスパイアされずにいられないのだ。

そしてそれが可能なのは、画力の高い作家だけだった。

本当にミュシャの展覧会を見たのは1990年3月24日。この日はなんば高島屋で「アルフォンス・ミュシャ」展が開催されていた。

それを見てからなんば体育館へ行って大相撲大阪場所を見たから、この記憶はもう決して消えない。

以後、高島屋での展覧会を中心に見てゆくうち、堺市にミュシャのミュージアムがあることを知った。

当時は与謝野晶子の文学館と同居していた。今は単館。

世界有数の土居・コレクション。土居さんはミュシャ財団からお墨付きをもらっている人だった。

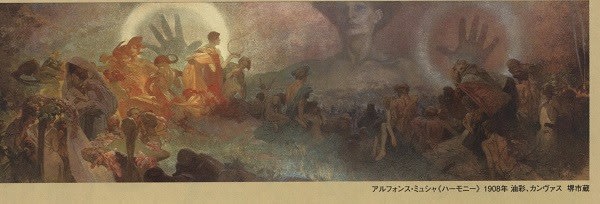

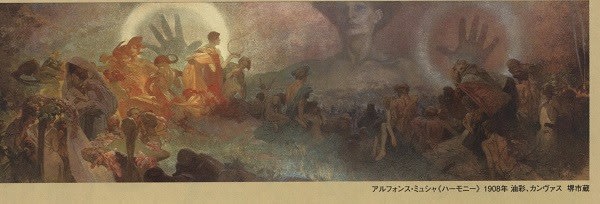

後で挙げる「ハーモニー」などの大きな絵や装身具などはここにしかなかったと思う。

その頃アールヌーヴォーに夢中だった。

なので様々な資料を集めていたが、ミュシャがチェコに戻って「ムハ」になってからのこともそれで知った。

だが、わたしの読んだり聞いたりした情報では、その大作が出来た頃には既に画の表現方法も前時代的になっていたという。

ムハの願った通りにはゆかなかった、というところで話は締めくくられていたが、しかしそれでも渾身の大作ではないか、いつかチェコに行って…

ということを考えていた。

それは無論いまだに叶えられない夢に過ぎない。

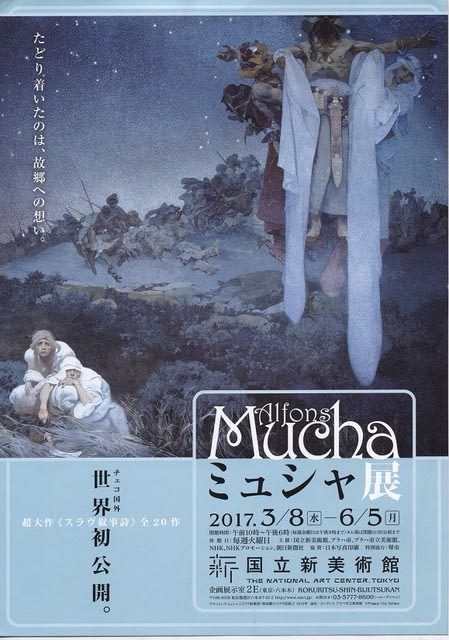

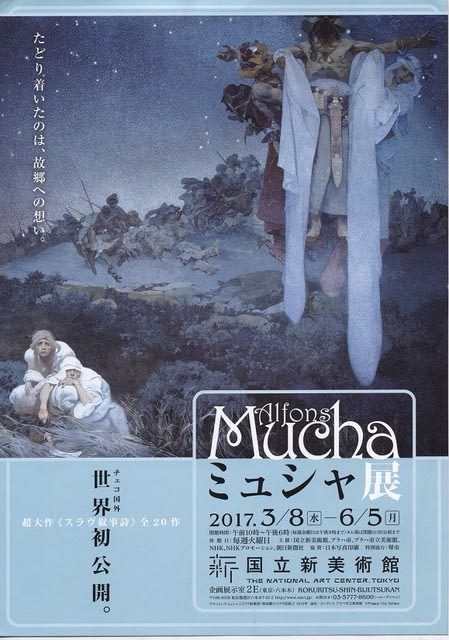

この「スラブ叙事詩」が日本へ来る日がまさか来ようとは、思いもしなかった。

予想以上に大きな絵、それが連作として並んでいる様子は、将に壮観としか言いようがない。

既に行かれた方々からの忠告を受けてオペラグラスを持って行った。

あまりに巨大すぎる絵を見ると、全体を捉えきれなくなり、細部にばかりこだわってしまうようになる。

しまいに自分が何を見ているのかわからなくなった。

ビザンチン風なこちらを真正面から見つめる大きな目。

凄まじく丁寧に描きこまれた細部。

スラブ民族の悲惨と喜びと戦いとを幻想的な手法で描く。

ただただ唖然とした。

シーンごとにそれぞれ印象深い物語、歴史的事実というべきか、それが描かれる。

観念的なもの・象徴的なものがきわめて丁寧に描かれる。

ありがたいことに全画の紹介がある。

一部には撮影可能の絵もある。とても驚いた。

それにしても国立新美術館…すごい。

「貴婦人と一角獣」の時も思ったが、本当にえらいものだ。

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

凄かった。ムハの自国への愛、スラブ民族への想いの深さ。

そんなものを勝手に「忖度」してから次へ向かう。

アールヌーヴォー時代の作品を見て、ここでいちばんほっとした。

これらはみんな堺市の所蔵品。

横長の巨大な「ハーモニー」もある。

この鏡も好きだ。

人生前半の仕事があまりに売れすぎ、一つの時代を拵えた作家だけに、パブリックイメージがとても強い。

しかし後半生のこの大作をそれらに比べて価値が低く思うようなことはしたくない。

今はただ、おそらくもう二度と再会できない、この「スラブ叙事詩」の良さをかみしめたい。

本当にすごかった…

とにかく綺麗で魅力的だと思った。

それから気を付けて少女マンガを見ていると、絵の巧い作家ほどミュシャの絵をモチーフにした扉絵を描いたり、ファッションを取り込んだりしていることに気付いた。

どうしてもインスパイアされずにいられないのだ。

そしてそれが可能なのは、画力の高い作家だけだった。

本当にミュシャの展覧会を見たのは1990年3月24日。この日はなんば高島屋で「アルフォンス・ミュシャ」展が開催されていた。

それを見てからなんば体育館へ行って大相撲大阪場所を見たから、この記憶はもう決して消えない。

以後、高島屋での展覧会を中心に見てゆくうち、堺市にミュシャのミュージアムがあることを知った。

当時は与謝野晶子の文学館と同居していた。今は単館。

世界有数の土居・コレクション。土居さんはミュシャ財団からお墨付きをもらっている人だった。

後で挙げる「ハーモニー」などの大きな絵や装身具などはここにしかなかったと思う。

その頃アールヌーヴォーに夢中だった。

なので様々な資料を集めていたが、ミュシャがチェコに戻って「ムハ」になってからのこともそれで知った。

だが、わたしの読んだり聞いたりした情報では、その大作が出来た頃には既に画の表現方法も前時代的になっていたという。

ムハの願った通りにはゆかなかった、というところで話は締めくくられていたが、しかしそれでも渾身の大作ではないか、いつかチェコに行って…

ということを考えていた。

それは無論いまだに叶えられない夢に過ぎない。

この「スラブ叙事詩」が日本へ来る日がまさか来ようとは、思いもしなかった。

予想以上に大きな絵、それが連作として並んでいる様子は、将に壮観としか言いようがない。

既に行かれた方々からの忠告を受けてオペラグラスを持って行った。

あまりに巨大すぎる絵を見ると、全体を捉えきれなくなり、細部にばかりこだわってしまうようになる。

しまいに自分が何を見ているのかわからなくなった。

ビザンチン風なこちらを真正面から見つめる大きな目。

凄まじく丁寧に描きこまれた細部。

スラブ民族の悲惨と喜びと戦いとを幻想的な手法で描く。

ただただ唖然とした。

シーンごとにそれぞれ印象深い物語、歴史的事実というべきか、それが描かれる。

観念的なもの・象徴的なものがきわめて丁寧に描かれる。

ありがたいことに全画の紹介がある。

一部には撮影可能の絵もある。とても驚いた。

それにしても国立新美術館…すごい。

「貴婦人と一角獣」の時も思ったが、本当にえらいものだ。

天使の手には模型。スラブ叙事詩 pic.twitter.com/dk5RoACapo

— 遊行七恵 (@yugyo7e) 2017年4月10日

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

建物をついつい撮ってしまう。スラブ叙事詩 pic.twitter.com/jHCxkeSg5w

— 遊行七恵 (@yugyo7e) 2017年4月10日

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

赤の広場で、解放されて戸惑う農奴たち。スラブ叙事詩こういうのを見るとトロワイヤがロシア人の体質について書いてたのを思い出す。 pic.twitter.com/fgKrWTBldH

— 遊行七恵 (@yugyo7e) 2017年4月10日

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

凄かった。ムハの自国への愛、スラブ民族への想いの深さ。

そんなものを勝手に「忖度」してから次へ向かう。

アールヌーヴォー時代の作品を見て、ここでいちばんほっとした。

これらはみんな堺市の所蔵品。

横長の巨大な「ハーモニー」もある。

この鏡も好きだ。

人生前半の仕事があまりに売れすぎ、一つの時代を拵えた作家だけに、パブリックイメージがとても強い。

しかし後半生のこの大作をそれらに比べて価値が低く思うようなことはしたくない。

今はただ、おそらくもう二度と再会できない、この「スラブ叙事詩」の良さをかみしめたい。

本当にすごかった…