三菱一号館で「オルセーのナビ派」展をみた。

副題は「美の預言者たち―ささやきとざわめき」である。

既に小さな感想はつぶやいているが、ブログ上で大いにささやきとざわめきに耳を傾けてみたい。

ところでナビとはユダヤ教の預言者の意味なのだが、サイトにこう記されていた。

「19世紀末パリ、ゴーガンの美学から影響を受け、自らを新たな美の「ナビ(ヘブライ語で"預言者"の意味)」と称した前衛的な若き芸術家グループ。平面性・装飾性を重視した画面構成により、20世紀美術を予兆する革新的な芸術活動を行った。」

世紀末は新しい美が世界各地で生まれた時代でもあったのだ。

そのナビ派のメンバーの簡単な紹介がチラシにある。なかなか面白いのでここに挙げる。

これで「このヒトはこれか」程度の区別が出来るように思う。

1.ゴーガンの革命

みんなの憧れ・ゴーガンさん。

ポール・ゴーガン 《黄色いキリスト》のある自画像 よく知られているあれ。

何度か開催されたオルセー美術館展やゴーギャン(ゴーガン)展にも出ていると思う。

ゴーガン 扇のある静物 フルーツとか花柄の扇面とかコップとかなんだかんだある。

色分けは面で構成されている。

エミール・ベルナール 炻器瓶とりんご 以前に汐留ミュージアムでみた「ルオーとフォーブの陶磁器」展にこれが出ていた。

当時の感想はこちら。

そしてそこでわたしはこのように記した。

磁器が広まる以前の欧州のやきものは以下の変遷を見る。

炻器(せっき)Gres→ファイアンス(錫釉色絵陶器)→防水性のある施釉へ。

この絵の原題はこちら。Pots de grès et pommes

なるほどなあ。

さてこの絵は線の内側に彩色という表現。深緑のポットにりんごや桃らしきものがある。

単純化された色面を黒の輪郭線で囲む=クロワゾニスム

この技法が使われたそうだ。

エミール・ベルナール 収穫 黄色の草などの植物とブルターニュ女性らがいる。

ポール・セリュジエ にわか雨 町中で傘を差して急ぐブルターニュ女性を描く。

確かに浮世絵の影響を受けた感じもある。雨が灰色で表現されているのもいい。

クロワゾニスムの絵はくっきりした輪郭線を取ることなのだが、同時代の日本画では大観らが朦朧体で新しい道を開こうとしていた。真逆な感じがいい。

ポール・セリュジエ タリスマン(護符)、愛の森を流れるアヴェン川 川沿いにブナが林立。水色と黄色が印象的。この絵は最初に見たのどこでだったろう。

不透明釉薬を用いて焼き上げられた七宝焼、それを思わせる。

2 庭の女性たち

親密さと共に、手の届かない何かがある。

モーリス・ドニ テラスの陽光 、これも不透明七宝焼を思わせる色彩。濃い緑とエメラルド色と赤とオレンジと。森の中の道を行く。

モーリス・ドニ 緑の東屋の下にいるブルターニュの女性たち アーチにしている。よく生い茂る緑。三人の女性たちがそこにいる。しかし会話はなさそう。

モーリス・ドニ 連作から2点。

9月の宵、若い娘の寝室装飾のためのパネル

10月の宵、若い娘の寝室装飾のためのパネル

婚姻の象徴、そして翌月は結婚式であり、ユリらしき花も咲く。

武二「耕到天」のような風景もある。

ケル=グザヴィエ・ルーセル テラス 大きな木の下で寝そべり、読書をする女性。実はテラスはそのずっと奥にあるのだ。

この時代、ヨーロッパは女性が小説を読むことに偏見を持たなくなり始めていたのだったか。そんなことを思いながらこのねそべって読書する女を見る。

ケル=グザヴィエ・ルーセル 四曲屏風のためのエスキス いいなあ。柵の向こうの建物、そして女と。やはり世紀末的な美を感じる。

ケル=グザヴィエ・ルーセル 人生の季節 4人の女で表現。老女も一人いる。

ドレスも左から、黒色・煉瓦色・黄白色・柄物。

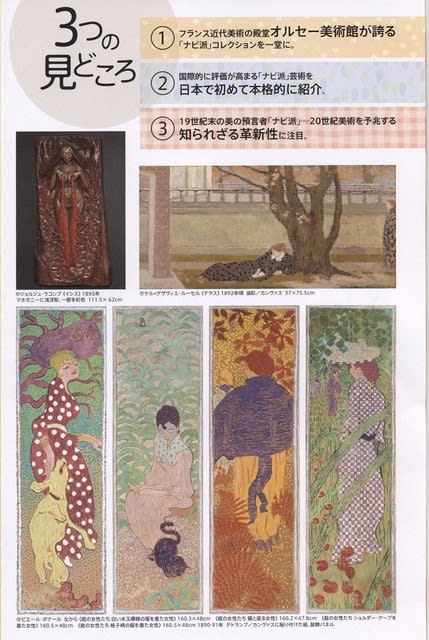

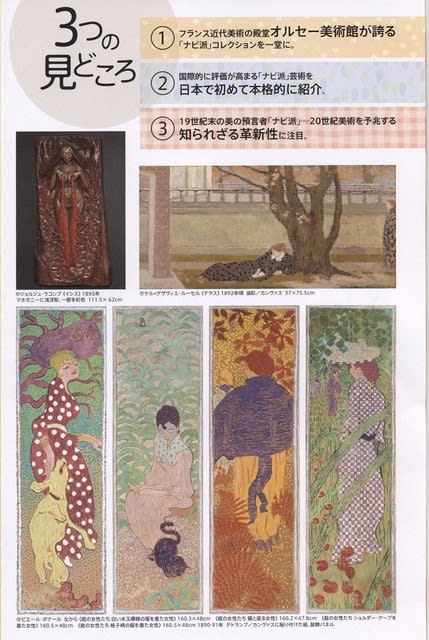

ドニの装飾パネルの連作。「庭の女性たち」

・白い水玉模様の服を着た女性

・猫と座る女性

・ショルダー・ケープを着た女性

・格子柄の服を着た女性

どうぶつとの関わりは浮世絵と共通するが、絵時代はゼセッション風にも琳派風にも見える。慕わしい。

4枚それぞれに個性的な文様があるのもいい。

水玉、青海波風、よろけ縞、格子。

アリスティード・マイヨール 女性の横顔 彫刻と違い絵画はシャープな女性を表現していた。黄色みの濃い黄緑の中で小さな白い花が咲く。あの花は梔子にも似ている。

黒に赤い花をつけた帽子をかぶる女性。ピンクのシンプルな服を着、表情はわからない。

少しばかりクリムトを思い出した。

ドニ 鳩のいる屏風 四面とも優美な拵え。白い木花、柵内の女たち、泉水から飲む鳩たち、植木鉢、女たちはいずれもうねりをみせていた。

3 親密さの詩情

アンティミスム。それからちょっとふざけているような…

ピエール・ボナール 親密さ 妹夫婦を描いている。パイプが大きい。これ、キセルでも似合いそうだなあ。

以前にここで見たヴァロットンの連作もある。当時の感想はこちら

なんだかもうやばいぞ。

ピエール・ボナール ベッドでまどろむ女(ものうげな女) ロコツだなあ。親密さもここまで来るともうあとは…

エドゥアール・ヴュイヤール パフ・スリーブのブラウスと格子柄の大きなスカート、羽根付帽子を着た女性 どうも九谷焼の色合いに似ているような。

4 心のうちの言葉

肖像画が少なくない。

ドニ 18 歳の画家の肖像 うーーーーん…あ、わかった、新田たつお「静かなるドン」の主人公・近藤静也に似てるんだ。輪郭とか顔のパーツの配置とか。

ヴュイヤール 八角形の自画像 黄色い髪と人参色の髭が目立つ。顔には影が差しこんでいるかのよう。

ボナールが描いたヴュイヤールの肖像はシルエットだったな。

ドニ マレーヌ姫のメヌエット メーテルリンクの戯曲から。モデルは妻のマルト。ピアノに触れている姿。

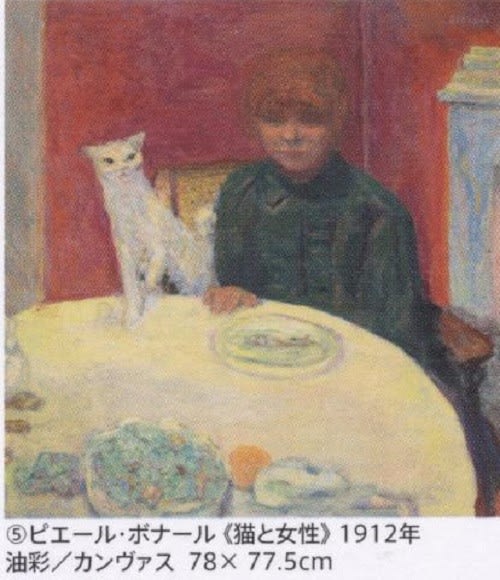

ボナール 格子柄のブラウス チラシの女と猫。猫はちょんちょんと手を出してくる。それを抑える手。リアルやなあ。

ボナール ブルジョワ家庭の午後 犬がたくさんいる。猫も三匹いる。庭でくつろぐ人々。猫と遊ぶ女もいる。子供らも多い。白ちびはおっぱいもらっている。

なんとなく幸せそうな猫たち。人間より猫が満ち足りてそうなのがいい。

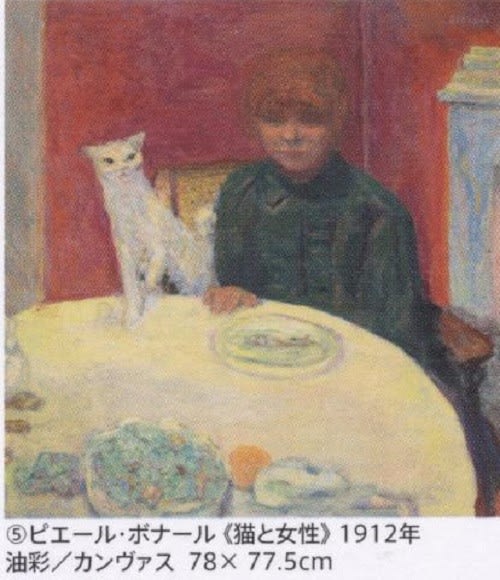

ボナール 猫と女性 白猫が伸びをする。猫は液体です。

ボナールは猫の幸せそうな様子を描くのがうまい。

変な肖像画が続く。

ヴァロットン アレクサンドル・ナタンソンの肖像 うーん・・・なんか変だ。

ドニ フェルカーデ師の肖像 えーと・・・

ヨージェフ・リップル=ローナイ アリスティド・マイヨールの肖像 いや、もぉなんというかラスプーチンみたいな人やねんなあ。

ドニ 婚約者マルト これは後の愛妻マルトだから、さすがに他の肖像画よりマシかな。

ヨージェフ・リップル=ローナイ 花を持つ女性 どことなく不思議な感じに見えるのはパステル画だからかもしれない。

5 子ども時代

幸せだけではない。

ドニの子供らの絵が多い

可愛いのもいれば不気味なのもいる。

ドニ 窓辺の母子像 子にキスをする。聖母子に見立てというか同一視しているドニ。

ドニ メルリオ一家 可愛い子どももいて幸せそう。

ヴァロットン ボール 公園、緑の綺麗さに目を奪われたりしていてはいかん、というのは前回のこの人の展覧会で学んだところですが、確かに不気味な絵。不安定と不穏さ。

ヴュイヤールの連作「公園」も決してただただ幸せそうな人だけで構成されているわけではない。

6 裏側の世界

「預言者」としての絵、と見なしていいだろうか。

ドニ 磔刑像への奉納 これも不透明七宝焼のよう。黄色いキリストはゴーギャンのそれへのオマージュなのか。ピンク、緑、赤茶、そして黒い人々。

ドニの連作「プシュケの物語」が来ていたのは嬉しい。イワン・モロゾフの私邸のために制作したもの。すばらしい出来映えだと思う。物語の主要シーンがそれぞれ美麗に描かれている。ドラマティックな構成がいい。

1907年、革命が近づいている・・・

シリーズの第二場面「プシュケの誘拐」の第二バージョンもあった。

誘拐したのはアモールで、これは本当に連れ去りの様子。

ドニ ミューズたち 林の中にそれぞれ座って読書していたり、爪を研いだり、無為な時間を過ごしたりしている十人の女たちがいる。彼女らはその当時の風俗をしている。

この林の葉などはリヴィエールを思い出す。

ポール・ランソン 黒猫と魔女 後ろ姿の黒猫ちゃんが可愛らしい。

日本の絵に見えるなあ。とても日本的。とはいえ水墨画ではなく浮世絵でもなく琳派でもなく、どこか円山派な感じもした。

とてもいい展覧会だった。

なにより猫がたくさん描かれていたのが嬉しい。どの猫も可愛いし、よく肥えていた。

猫好きな人が描いた可愛い猫たち。

それを見ることができたのがよかった。

5/21まで

副題は「美の預言者たち―ささやきとざわめき」である。

既に小さな感想はつぶやいているが、ブログ上で大いにささやきとざわめきに耳を傾けてみたい。

ところでナビとはユダヤ教の預言者の意味なのだが、サイトにこう記されていた。

「19世紀末パリ、ゴーガンの美学から影響を受け、自らを新たな美の「ナビ(ヘブライ語で"預言者"の意味)」と称した前衛的な若き芸術家グループ。平面性・装飾性を重視した画面構成により、20世紀美術を予兆する革新的な芸術活動を行った。」

世紀末は新しい美が世界各地で生まれた時代でもあったのだ。

そのナビ派のメンバーの簡単な紹介がチラシにある。なかなか面白いのでここに挙げる。

これで「このヒトはこれか」程度の区別が出来るように思う。

1.ゴーガンの革命

みんなの憧れ・ゴーガンさん。

ポール・ゴーガン 《黄色いキリスト》のある自画像 よく知られているあれ。

何度か開催されたオルセー美術館展やゴーギャン(ゴーガン)展にも出ていると思う。

ゴーガン 扇のある静物 フルーツとか花柄の扇面とかコップとかなんだかんだある。

色分けは面で構成されている。

エミール・ベルナール 炻器瓶とりんご 以前に汐留ミュージアムでみた「ルオーとフォーブの陶磁器」展にこれが出ていた。

当時の感想はこちら。

そしてそこでわたしはこのように記した。

磁器が広まる以前の欧州のやきものは以下の変遷を見る。

炻器(せっき)Gres→ファイアンス(錫釉色絵陶器)→防水性のある施釉へ。

この絵の原題はこちら。Pots de grès et pommes

なるほどなあ。

さてこの絵は線の内側に彩色という表現。深緑のポットにりんごや桃らしきものがある。

単純化された色面を黒の輪郭線で囲む=クロワゾニスム

この技法が使われたそうだ。

エミール・ベルナール 収穫 黄色の草などの植物とブルターニュ女性らがいる。

ポール・セリュジエ にわか雨 町中で傘を差して急ぐブルターニュ女性を描く。

確かに浮世絵の影響を受けた感じもある。雨が灰色で表現されているのもいい。

クロワゾニスムの絵はくっきりした輪郭線を取ることなのだが、同時代の日本画では大観らが朦朧体で新しい道を開こうとしていた。真逆な感じがいい。

ポール・セリュジエ タリスマン(護符)、愛の森を流れるアヴェン川 川沿いにブナが林立。水色と黄色が印象的。この絵は最初に見たのどこでだったろう。

不透明釉薬を用いて焼き上げられた七宝焼、それを思わせる。

2 庭の女性たち

親密さと共に、手の届かない何かがある。

モーリス・ドニ テラスの陽光 、これも不透明七宝焼を思わせる色彩。濃い緑とエメラルド色と赤とオレンジと。森の中の道を行く。

モーリス・ドニ 緑の東屋の下にいるブルターニュの女性たち アーチにしている。よく生い茂る緑。三人の女性たちがそこにいる。しかし会話はなさそう。

モーリス・ドニ 連作から2点。

9月の宵、若い娘の寝室装飾のためのパネル

10月の宵、若い娘の寝室装飾のためのパネル

婚姻の象徴、そして翌月は結婚式であり、ユリらしき花も咲く。

武二「耕到天」のような風景もある。

ケル=グザヴィエ・ルーセル テラス 大きな木の下で寝そべり、読書をする女性。実はテラスはそのずっと奥にあるのだ。

この時代、ヨーロッパは女性が小説を読むことに偏見を持たなくなり始めていたのだったか。そんなことを思いながらこのねそべって読書する女を見る。

ケル=グザヴィエ・ルーセル 四曲屏風のためのエスキス いいなあ。柵の向こうの建物、そして女と。やはり世紀末的な美を感じる。

ケル=グザヴィエ・ルーセル 人生の季節 4人の女で表現。老女も一人いる。

ドレスも左から、黒色・煉瓦色・黄白色・柄物。

ドニの装飾パネルの連作。「庭の女性たち」

・白い水玉模様の服を着た女性

・猫と座る女性

・ショルダー・ケープを着た女性

・格子柄の服を着た女性

どうぶつとの関わりは浮世絵と共通するが、絵時代はゼセッション風にも琳派風にも見える。慕わしい。

4枚それぞれに個性的な文様があるのもいい。

水玉、青海波風、よろけ縞、格子。

アリスティード・マイヨール 女性の横顔 彫刻と違い絵画はシャープな女性を表現していた。黄色みの濃い黄緑の中で小さな白い花が咲く。あの花は梔子にも似ている。

黒に赤い花をつけた帽子をかぶる女性。ピンクのシンプルな服を着、表情はわからない。

少しばかりクリムトを思い出した。

ドニ 鳩のいる屏風 四面とも優美な拵え。白い木花、柵内の女たち、泉水から飲む鳩たち、植木鉢、女たちはいずれもうねりをみせていた。

3 親密さの詩情

アンティミスム。それからちょっとふざけているような…

ピエール・ボナール 親密さ 妹夫婦を描いている。パイプが大きい。これ、キセルでも似合いそうだなあ。

以前にここで見たヴァロットンの連作もある。当時の感想はこちら

なんだかもうやばいぞ。

ピエール・ボナール ベッドでまどろむ女(ものうげな女) ロコツだなあ。親密さもここまで来るともうあとは…

エドゥアール・ヴュイヤール パフ・スリーブのブラウスと格子柄の大きなスカート、羽根付帽子を着た女性 どうも九谷焼の色合いに似ているような。

4 心のうちの言葉

肖像画が少なくない。

ドニ 18 歳の画家の肖像 うーーーーん…あ、わかった、新田たつお「静かなるドン」の主人公・近藤静也に似てるんだ。輪郭とか顔のパーツの配置とか。

ヴュイヤール 八角形の自画像 黄色い髪と人参色の髭が目立つ。顔には影が差しこんでいるかのよう。

ボナールが描いたヴュイヤールの肖像はシルエットだったな。

ドニ マレーヌ姫のメヌエット メーテルリンクの戯曲から。モデルは妻のマルト。ピアノに触れている姿。

ボナール 格子柄のブラウス チラシの女と猫。猫はちょんちょんと手を出してくる。それを抑える手。リアルやなあ。

ボナール ブルジョワ家庭の午後 犬がたくさんいる。猫も三匹いる。庭でくつろぐ人々。猫と遊ぶ女もいる。子供らも多い。白ちびはおっぱいもらっている。

なんとなく幸せそうな猫たち。人間より猫が満ち足りてそうなのがいい。

ボナール 猫と女性 白猫が伸びをする。猫は液体です。

ボナールは猫の幸せそうな様子を描くのがうまい。

変な肖像画が続く。

ヴァロットン アレクサンドル・ナタンソンの肖像 うーん・・・なんか変だ。

ドニ フェルカーデ師の肖像 えーと・・・

ヨージェフ・リップル=ローナイ アリスティド・マイヨールの肖像 いや、もぉなんというかラスプーチンみたいな人やねんなあ。

ドニ 婚約者マルト これは後の愛妻マルトだから、さすがに他の肖像画よりマシかな。

ヨージェフ・リップル=ローナイ 花を持つ女性 どことなく不思議な感じに見えるのはパステル画だからかもしれない。

5 子ども時代

幸せだけではない。

ドニの子供らの絵が多い

可愛いのもいれば不気味なのもいる。

ドニ 窓辺の母子像 子にキスをする。聖母子に見立てというか同一視しているドニ。

ドニ メルリオ一家 可愛い子どももいて幸せそう。

ヴァロットン ボール 公園、緑の綺麗さに目を奪われたりしていてはいかん、というのは前回のこの人の展覧会で学んだところですが、確かに不気味な絵。不安定と不穏さ。

ヴュイヤールの連作「公園」も決してただただ幸せそうな人だけで構成されているわけではない。

6 裏側の世界

「預言者」としての絵、と見なしていいだろうか。

ドニ 磔刑像への奉納 これも不透明七宝焼のよう。黄色いキリストはゴーギャンのそれへのオマージュなのか。ピンク、緑、赤茶、そして黒い人々。

ドニの連作「プシュケの物語」が来ていたのは嬉しい。イワン・モロゾフの私邸のために制作したもの。すばらしい出来映えだと思う。物語の主要シーンがそれぞれ美麗に描かれている。ドラマティックな構成がいい。

1907年、革命が近づいている・・・

シリーズの第二場面「プシュケの誘拐」の第二バージョンもあった。

誘拐したのはアモールで、これは本当に連れ去りの様子。

ドニ ミューズたち 林の中にそれぞれ座って読書していたり、爪を研いだり、無為な時間を過ごしたりしている十人の女たちがいる。彼女らはその当時の風俗をしている。

この林の葉などはリヴィエールを思い出す。

ポール・ランソン 黒猫と魔女 後ろ姿の黒猫ちゃんが可愛らしい。

日本の絵に見えるなあ。とても日本的。とはいえ水墨画ではなく浮世絵でもなく琳派でもなく、どこか円山派な感じもした。

とてもいい展覧会だった。

なにより猫がたくさん描かれていたのが嬉しい。どの猫も可愛いし、よく肥えていた。

猫好きな人が描いた可愛い猫たち。

それを見ることができたのがよかった。

5/21まで