実は前衛的な作品と言うものがよくわからない。基本的に「わかる」作品が好きだという性質がある。

わからないものをわかろうとしたいのだが、わかることに意義がないものもこの世には存在する。

ではこの戦前・戦時下の前衛作家の作品は「わからなくてもいい」と言ったか。言ってはいないのである。

ただし「わかれよ」とも言われていない。

自分のわかる範囲でしか感想は挙げられない。

それはわたしなりの作品・作家への誠意の表れだと思っている。

なので作家が意図したところから離れた感想であっても、あくまでもわたしの誠意の表れだと言える。

東京の板橋区立美術館で開催された展覧会の巡回である。

東京でのチラシ表はこのように作家名がずらりと記され、その合間合間に展覧会のタイトルが落とし込まれている。まるで数珠玉のようである。

個人的には京都文化博物館のチラシの方が「綺麗なので好き」ではあるが、情報量は確かに板橋の方が多く、合理的ではある。

5つの章分けがされているが、京都での展示の始まりは松本竣介の愛らしい顔立ちの人物たちを描いた作品である。

これは入りやすいと思う。特にわたしのような客にはよろしい。

かつて松本竣介の回顧展が神奈川の葉山館であった。

その時かの地まで向かい、松本竣介の生涯に産みだされた作品群を目の当たりにした。

当時の感想はこちら。

生誕百年 松本竣介

もう9年前だが鮮やかなイメージは損なわれていない。

今回もここにある作品をその場で見ていた。

嬉しい心持で絵に対峙する。

松本竣介 顔(自画像) 1940(昭和15)年 油彩・板 個人 やはり可愛いなあ。

フルポンさんのお顔である。28歳の美少年。

松本竣介 りんご 1944(昭和19)年 油彩・板 株式会社 小野画廊 いつ見ても赤々としたりんごが愛しい。そして改めてこの時代に描かれたことを考えた。

戦時中のもののない時代に赤々としたりんごとそれを手にする子供の頬。

松本竣介 三人 1942(昭和17)年頃 鉛筆・紙 個人 子供たちの顔が3つ。見切れているものもある。コクトー、そしていわさきちひろにも通じるような描線。

どこかあたたかい。

松本竣介 顔 1942-43(昭和17-18)年頃 鉛筆・コンテ・紙 個人 こちらも愛らしい。少年だろうか。画家本人が愛らしい美少年だったからか、どの子供の顔も愛らしく、夢見るような優しい、ふわふわした良さがある。

松本竣介 婦人像 1943(昭和18)年頃 木炭・紙 個人 しっかりした肉体の背中である。

・西洋古典絵画への関心

福沢一郎 二重像 1937(昭和12)年 油彩・キャンバス 東京国立近代美術館 二人の女性を描いた縦長の作品だが、どちらも嫌な表情を浮かべている。時代が時代だから何かあるのかと思い、タイトルについても色々と考えたが、解説を読むと新約聖書の「アナニヤの死」の話からのイメージらしい。どうも調べてもどれを指して言うのかがわからない。

こういうことがあるから好悪・宗旨を構わずなんでも知っておかねばならなぬのだ。

小川原脩 ヴィナス 1939(昭和14)年 油彩・キャンバス 板橋区立美術館 ワンピースを着た仏顔な女。ううむ…

吉井忠 1505年フィレンツエ・マルテリ街Leonardの画室にて 1942(昭和17)年 インク・墨・紙 個人 要するにダヴィンチが画室でモナリザを描いている様子を描いた。こういう二重構造は面白い。

吉井忠 薄田つま子 1941(昭和16)年 インク・紙 個人 2点もあるが、これは当時の女優さんらしい。調べたら薄田研二の娘か。ああなるほど。薄田が(多妻者の)倉田百三の妻の一人と結婚して生まれた娘なのか。Wikiになにやら書いてある。

・新人画会とそれぞれのリアリズム

前述の松本竣介の作品群はこちらに属していた。

この

新人画会についてはこちらに詳しい。

麻生三郎 とり 1940(昭和15)年 油彩・キャンバス 東京国立近代美術館 チラシに絵があるがわたしはニガテ。

麻生三郎 女 1944(昭和19)年 油彩・板 板橋区立美術館 きりりとした女性。

麻生三郎 一子像 1944(昭和19)年 油彩・キャンバス 板橋区立美術館 寄り目の赤子。以前にも見ているが印象的な顔立ちである。

麻生三郎は後年の本の装丁などが好きだ。油彩画とは全くイメージが違うので、同じ作家の絵だと長く知らないままだった。

丁度今度靉光の特集が新・日美で放映されるようだが、わたしはどうも靉光の作品は本当にニガテで…今こうして前に立ってても何が何だかわからないままなのである。

寺田政明 芽 1938(昭和13)年 油彩・キャンバス 板橋区立美術館 重いぞ…

寺田政明 かぼちゃと山 1943(昭和18)年頃 油彩・キャンバス 板橋区立美術館 暗い…

どちらの絵も怪獣の造形のための絵にもみえる。そう思えばなんだか親しみを。

ここには出ていないが「発芽A」「発芽B」も怪獣にしか見えなかったなあ。

俳優・寺田農さんの父上がこの人だと知ったのは「池袋モンパルナス」展からだったと思う。

池袋モンパルナス 歯ぎしりのユートピア

池袋モンパルナス展 ようこそ、アトリエ村へ!

・古代芸術への憧憬

難波田龍起が現物を見ることなく写真集などから古代ギリシャ像を学習していたことを今回の展示で初めて知った。

そういえばこの時代にギリシャに行くような人はまれだし、ルーブルや大英博物館に彼が行ったとも聞かないし…

とはいえその学習が結実してよい作品が生まれているのだから、やはり画家の目と言うものは怖い。

難波田龍起 ヴィナスと少年 1936(昭和11)年 油彩・キャンバス 板橋区立美術館 好きな作品で右側のミロのヴィナス像、左手のしりもちをついたような少年、奥のパルテノン神殿らしきもの、配置がまた良い。

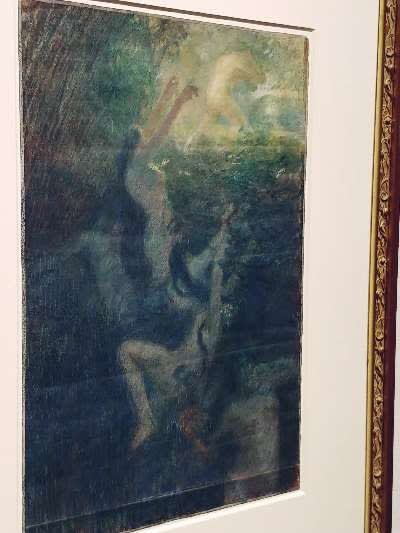

難波田龍起 ニンフの踊り 1936(昭和11)年 油彩・キャンバス 板橋区立美術館 久しぶりの再会。何故か唐風にもみえる美女。更にちょっとデモーニッシュな味わいもある。

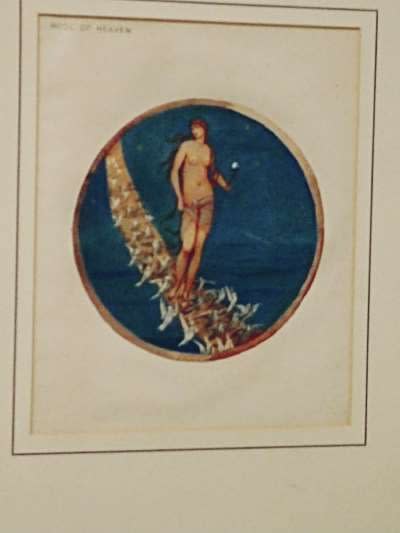

難波田龍起 春 1939(昭和14)年 油彩・板 板橋区立美術館 ボッティチェリの絵のカットアップ。勉強の成果と見做す方がいいのか。

実際勉強の成果がこちらの4点。

難波田龍起 ヒュプノス 1935(昭和10)年 鉛筆・水彩・紙 板橋区立美術館

難波田龍起 ミロのヴィナス 鉛筆・紙 板橋区立美術館

難波田龍起 マウソロス霊廟のフリーズ 鉛筆・水彩・紙 板橋区立美術館

難波田龍起 テセウス 鉛筆・コンテ・紙 板橋区立美術館

ギリシャ彫刻の本からのデッサン。テセウスは首のみ。

そして日本の仏像、白鳳時代の仏像をも絵にしている。

難波田龍起 釈迦三尊 1943(昭和18)年 油彩・板 個人

難波田龍起 薬師如来 1943(昭和18)年 油彩・板 個人

どちらも赤茶色で描かれていて、なんとはなしにニンマリしている。

難波田龍起 阿修羅像 鉛筆・コンテ・紙 個人 困り顔をクローズアップ。珍しいな。

難波田龍起 法隆寺夢殿救世観音像 コンテ・紙 個人

難波田龍起 法華寺十一面観音 鉛筆・コンテ・紙 個人

リアルな写生。

難波田龍起 健駄羅佛像 鉛筆・コンテ・紙 板橋区立美術館 ガンダーラ仏風な。

それから難波田龍起のハニワがずらり。人も馬も色々。こちらも画集からだそう。戦前はなかなかハニワを見ることが出来なかったのだろうか。

小野里利信(オノサト・トシノブ) はにわの人 1939(昭和14)年 油彩・板 東京都現代美術館 こちらは謎としか…

長谷川三郎 都制 1937(昭和12)年 毛糸・綿・小豆・ガラス・厚紙 学校法人甲南学園 長谷川三郎記念ギャラリー コラージュはそれ自体がわかるもの・わからないものに分かれるが、詩がつくと何故か素敵に思えるのだよなあ。

これは一体何なんだろう。

…待てよ、近くで見るからわからんのか。離れてみてみよう。

なんか手描きの観光マップに見えてきたなあ…

・京都の「伝統」と「前衛」

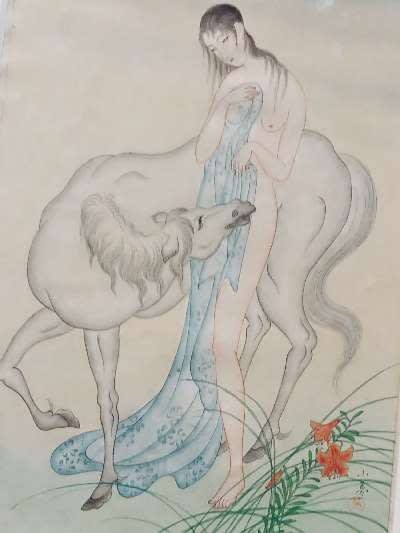

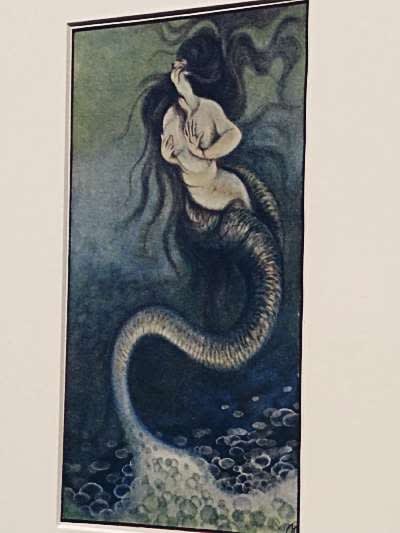

集団制作「浦島物語」お題に合わせて一枚絵を各自が描いてゆく。

今、「各自が」と打ったら「描く自我」と出た。ある意味正しいかもしれない。

面白いのは14点のうち月を描く人がけっこういることか。

1937(昭和12)年 油彩・キャンバス というくくり。いずれも京都市美術館蔵。

1 吉加江清(京司) 浦島亀を救ふ(憧憬) 手なのか。

2 小石原勉 亀の迎へ(誘惑) 右向きの三日月と卵?

3 北脇昇 海上へ(好奇) 左向きの三日月、タツノオトシゴ?

4 原田潤 海底を(愛慕) ぐるぐるの貝@@

5 安田謙 龍宮見ゆ(歓喜) 須田国太郎風な重厚な色彩

6 今井憲一 龍宮に着く(讃嘆) 宝貝と蝦蛄?骨魚も

7 松崎政雄(八笑亭) 乙姫に会ふ(恋着) 三段のシマシマの波。貝の中に乙姫。赤子もいるが、他の作品と違いかなりおどろおどろしいところがある。

8 井上(村上)稔 龍宮の生活:A(親和) シュールすぎてわからない。

9 田村一二 龍宮の生活:B(惑溺) これもシュールすぎるが「惑溺」とは本来そうかも。

10 三水公平 龍宮の生活:C(虚無) シュールすぎてこちらが虚無になる。

11 小栗美二 龍宮の生活:D(厭飽) 少し遠くに赤い建物?…竜宮かな、と手前に貝

12 小牧源太郎 郷愁を訴ふ(倦怠) 左にいるタツノオトシゴ。右には謎のもの。オーロラの下かな。海底のオーロラ

13 杉山昌史 玉手筥に誓ふ(執着) 陸へ。足がある何か。

14 島津俊一(冬樹) 玉手筥は遂に開かれた(批判的現実) 白い。そこになにかくるくるしたものが続き、太陽がある浜辺。

これ、抒情的な作風の人で作画したら案外退屈かもしれないな…

わからないものはわからなくてもいいかもしれない。

ここから北脇昇の作品が並ぶのだが、かれは「クォ・バディス」は知っているもののこれだけたくさん見ることは初めてかもしれない。

そして意外なくらい面白く思えた。

北脇昇 秋の驚異 1937(昭和12)年頃 油彩・キャンバス 京都国立近代美術館 上に葉っぱをスタンプ。

北脇昇 変生像(観相学シリーズ) 1938(昭和13)年 油彩・キャンバス 京都市美術館 人形の少女の顔が…が…

北脇昇 非相称の相称構造(窓) 1939(昭和14)年 油彩・キャンバス 東京国立近代美術館 なんかどっかで見たようなと思ったら、茶室などにある窓の感じなのだった。

そしてここでびっくりしたのは、北脇昇はあの河原町の廣誠院に生涯住まっていたのだった。知らなかった!そうだったのか。それでかあそこ所蔵の染付の動物の可愛いのとか大好きなんだが。随分前に一度公開されたのを見学した。実に良い和風別荘建築だった。

当時撮影したのをこの展覧会をみてからまとめた。

廣誠院の思い出について

北脇昇 廣誠院庭園 鉛筆・パステル・紙 個人 彼が住んでたころから半世紀以上後の訪問だったが、どことなく面影を感じもする。

北脇昇 京都 植物園 1932(昭和7)年 油彩・キャンバス 廣誠院 温室を見る位置の図

北脇昇 植物園 水彩・パステル・紙 廣誠院 ごくシンプルに。だが、こうした絵の方がわたしは親しく感じるのだ。

北脇昇 竜安寺石庭測図 *前期 1939(昭和14)年頃 墨・インク・鉛筆・色鉛筆・紙 東京国立近代美術館 そう、測定したのを記した地図でもある。面白い。

北脇昇 竜安寺石庭ベクトル構造 1941(昭和16)年 油彩・キャンバス 東京国立近代美術館 線で石の配置をつなぐ。とても面白い。

龍安寺の石庭といえば手塚治虫「三つ目がとおる」ではアトランティスかムー大陸かの海図だという設定だったな。あれは面白かった。

わたしもそれがアタマにあるので、色々妄想にふけった。

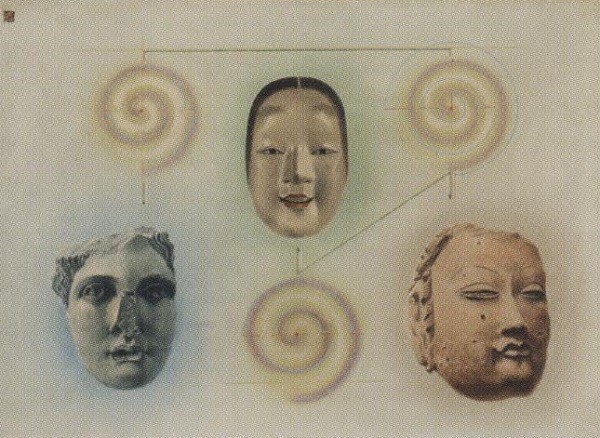

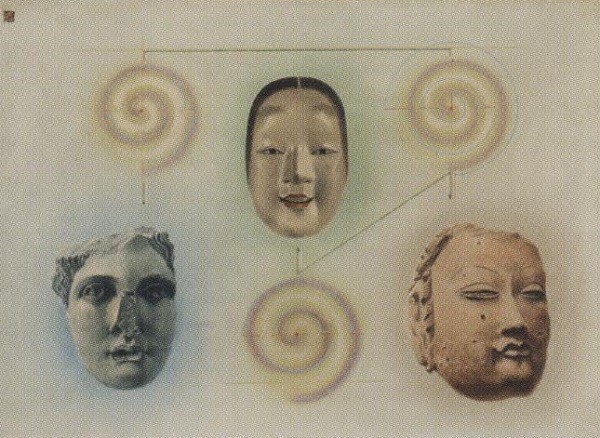

北脇昇 文化類型学図式 1940(昭和15)年 油彩・キャンバス 東京国立近代美術館 ギリシャ彫刻@能面(小面)@中国の仏頭@…

伊東忠太の描いた比較図を思い出す。やりたくなるのかもしれない。

北脇昇 周易解理図(泰否) 1941(昭和16)年 油彩・キャンバス 京都市美術館 わからないままにどんどん面白くなってきた。

今回の展覧会で、これまでになく北脇昇作品に面白さを感じるようになった。

彼の望むものとは違うかもしれないが。

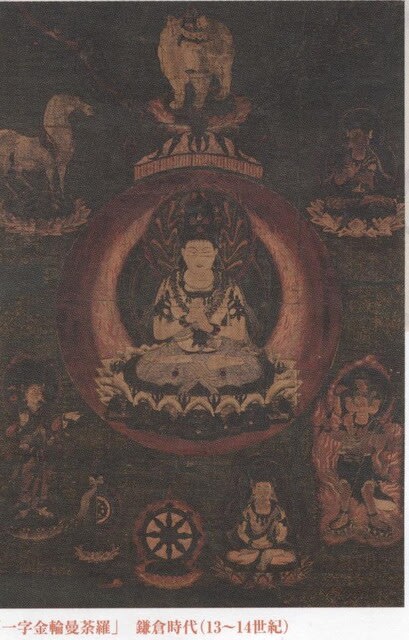

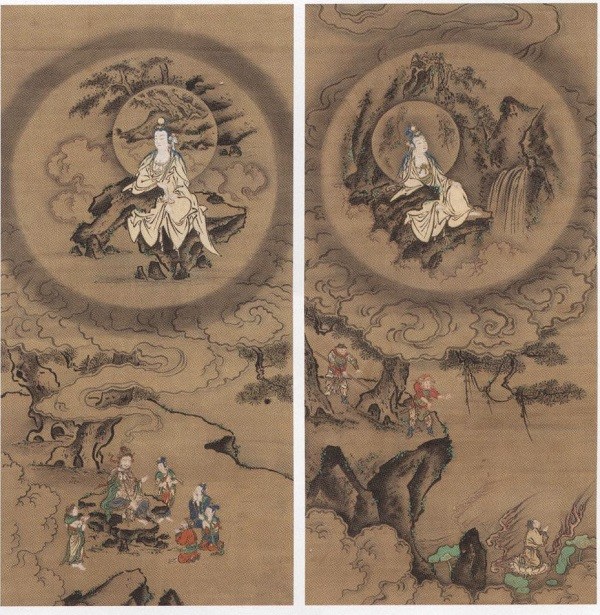

次に小牧源太郎の仏画を見る。これも実際に見たのでなく画集からだそうで、弛まぬ研究の成果としての絵画なのだった。

資料がたいへんこまかく、参考資料展示のこれらの一端をみて、うなるばかり。

小牧源太郎 絵画諸論 1939(昭和14)年~ 伊丹市立美術館

小牧源太郎 史迹・美術資料ノート 第1~17部 1941-1946(昭和16-21)年 伊丹市立美術館

小牧源太郎 スクラップブック 1937-1947(昭和12-22)年 伊丹市立美術館

実に凄い。しかしその研究成果の仏画が怖かった…

小牧源太郎 鳥紋図形 1941(昭和16)年 油彩・キャンバス 京丹後市教育委員会 怖い

小牧源太郎 壁画(十一面観音像) 1943(昭和17)年 油彩・キャンバス 京都市美術館 笠置のをモデルにしたと言うが、あのとろけた摩崖仏は確か立像。これはちょっと違うような。

小牧源太郎 仏頭 1943(昭和18)年 油彩・キャンバス ギャルリー宮脇 仏像ノートとリンクしているのだが、それにしても怖い。これは背後は守護する蛇のナーガラージャ…ムチリンダか?それにしては十あるから…孔雀にも見える。孔雀と蛇は天敵だから…

ああ、わかるものか。

小牧源太郎 弥勒石 1944(昭和19)年 油彩・キャンバス 京丹後市教育委員会 彼の妄想なのだと思うが、表現が怖い。

日本画の秦テルヲの仏画もそうだが、逆に仏が怖いのがあるように思う。

再び共同制作。「鴨川風土記序説」1942(昭和17)年 油彩・キャンバス 東京国立近代美術館

北脇昇 鴨川風土記序説(平安京変遷図)

小牧源太郎 鴨川風土記序説(藤原時代)

吉加江清 鴨川風土記序説(足利時代)

原田潤 鴨川風土記序説(桃山時代)

小石原勉 鴨川風土記序説(徳川時代)

このうち北脇のは

文化遺産オンラインなどで見ることが出来る。

今井憲一 造花と風車 1939(昭和14)年 油彩・キャンバス 京都国立近代美術館 どこに風車ふうしゃなりかざぐるまなりがあるのかがわからないが、真っ赤な地になんとなく綺麗なものがある絵。

須田国太郎 戸外の静物 1941(昭和16)年 油彩・キャンバス 京都府(京都文化博物館管理) 奥に家々、手前にバナナ!なんかよくわからんわ。

・「地方」の発見

これまでと全く趣の違う作品群が最後に現れた。

吉井忠 『東北記(1)馬市ー岩手ヨリ青森へ』『東北記(3)秋を行くー斉川の春』 1941-44(昭和16-19)年 鉛筆・ペン・原稿用紙 昭和のくらし博物館

リアリズムの写生。農村風景。

吉井忠 南会津山村報告記 1942(昭和17)年 鉛筆・ペン・紙 個人

吉井忠 山村の形態 1941(昭和16)年 鉛筆・紙 個人

吉井忠 木地師の山小屋 1942(昭和17)年 インク・紙 昭和のくらし博物館 実際この頃は里山で見かけることもあったろう。

吉井忠 杓子・箆の製作過程 1942(昭和17)年 インク・紙 昭和のくらし博物館

吉井忠 道具 1942(昭和17)年 インク・紙 昭和のくらし博物館

吉井忠 佐々木カヨ 金沢村ニテ 1942(昭和17)年11月23日 鉛筆・紙 個人

吉井忠 福島信夫山 1943(昭和18)年2月14日 鉛筆・紙 個人

吉井忠 ソバを蒔くうね(スキフミ) 1943(昭和18)年鉛筆・紙 個人

吉井忠 スキフミ 1943(昭和18)年 鉛筆・紙 個人

吉井忠 鋤踏み 1943(昭和18)年 油彩・キャンバス 個人

吉井忠 《毛馬内風景》のためのスケッチ 1943(昭和18)年 鉛筆・紙 個人

吉井忠 秋田曲田 1943(昭和18)年 鉛筆・紙 個人

吉井忠

曲田福音会堂 1943(昭和18)年 鉛筆・紙 個人 正教会である。山下りんのイコンもあるそう。

吉井忠 青森県三戸郡階上村 桑原一郎氏宅 1943(昭和18)年10月10日 鉛筆・紙 個人

吉井忠 青森県階上村 1943(昭和18)年10月11日 鉛筆・紙 個人

吉井忠 花巻豊里町 宮沢政次郎氏宅 1943(昭和18)年10月12日 鉛筆・紙 個人 宮沢賢治の実家だ。今のは建て替えたもの。彼の生きた家だ。

吉井忠 豊浦町 佐藤弥助氏宅 1944(昭和19)年 鉛筆・紙 個人

吉井忠 斉川村 1944(昭和19)年 鉛筆・紙 昭和のくらし博物館

吉井忠 安達ヶ原 1944(昭和19)年9月5日 鉛筆・紙 個人

最後に出していた雑誌や企画した展覧会の紹介もあり、彼らが戦時下でも旺盛に表現活動をしようとし続けたことがわかる。

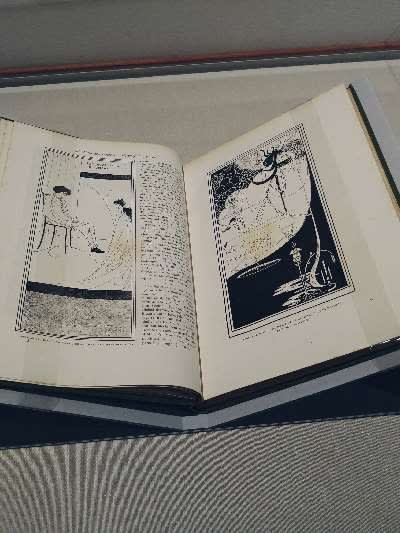

美術文化 1~6号 1939-1941(昭和14-16)年 美術文化協会 板橋区立美術館

第2回美術文化小品展目録 1941(昭和16)年 美術文化協会 板橋区立美術館

美術文化 第3回展集 1942(昭和17)年 美術文化協会 板橋区立美術館

美術文化 4回展集 1943(昭和18)年 美術文化協会 板橋区立美術館

第1回新人画会展(案内はがき) 1943(昭和18)年 板橋区立美術館

第2回新人画会展(案内はがき) 1943(昭和19)年 板橋区立美術館

美・批評 1931-1934(昭和6-9)年 個人

世界文化 1935-1936(昭和10-11)年 京都生活協同組合

土曜日 1936-37(昭和11-12)年 同志社大学人文科学研究所

学生評論 1937(昭和12)年 個人

京大俳句 1935-1939(昭和10-14)年 個人

同志社派 1932-1936(昭和7-11)年 個人

個人が国家にどれだけ抗えるかについて考えたい。

雑記帳 1936-37(昭和11-12)年 総合工房 個人 林武、岡本かの子、猪熊源一郎、長谷川利行など。

須田国太郎 原稿(朝日新聞社京都支局宛て) 1943(昭和18)年 個人 思えばこの頃須田は能狂言デッサンにものめりこみ、断弦会主催の能狂言を見に行っては描き続けていたのだなあ。

映像が流れていた。

能勢克男 京都 1935. 1935(昭和10)年 発行:六花出版(DVD) 様々な京都の町の様子を捉える。大丸、高島屋、菊水もある。見ていて楽しい。

丁度この時代は村上もとか「龍 RON」でも描かれていたか。ラストに「京都は生きている」と言葉が入るのだ。

そして能勢が主催した雑誌「土曜日」の記念映像もある。

能勢克男 「土曜日」が一周年を迎へた。 1937(昭和12)年 発行:六花出版(DVD) 楽しそうに行楽地へ行く人の姿もある。

その能勢克男 スクラップブック 1933-1934(昭和8-9)年1937-1938(昭和12-13)年 同志社大学人文科学研究所

この人は仙台に生まれ東京帝大卒業後、同志社の教授、弁護士、今でいうコープを立ち上げたりと言う人で、1938年に「土曜日」で治安維持法で挙げられてしまう。2年後に山科刑務所を出所。現代のリンゴ日報を思う。

そして戦後は松川事件の弁護団にも加わったそう。

京都のリベラルの在り方を改めて考える。

非常に興味深い展覧会だった。

今日にこの企画展が東西で開催されたことの意義についても考える機会になった。

7/25まで。