続き。

2. 仏具・箱と几・儀式具

今度は仏教系。国家の宗教として仏教が定められてから既に百年だったかな。きちんと調べず適当な数字を挙げる。

金物が多い。

黄銅合子 おうどうのごうす 1合 高15.5 径8.5 平成16年(2004)鋳造:般若勘溪 彫金:浦島紫星 宮内庁正倉院事務所

鋳造の人の名字が「般若」なのにときめく。

何がかというと埴谷雄高の本名が「般若豊」だったから。それでこの合子の滑らかな曲線をみながら色々と妄想にふけるわけです。

金銅大合子 こんどうのだいごうす 1合 高27.8 径17.8 身:明治時代(19~20世紀) 蓋:昭和時代(20世紀)か 東京国立博物館

明治と昭和、時代を超えての再現。

大小並ぶのが可愛い。

それでこの度の再現でわかったことがあるそうだが、この部分、物凄い数のパーツで構成されているそうな。

やはり完全に分解しないとわからないことがある。

佐波理加盤 さはりのかばん 1口 高14.3 径17.2 平成12年(2000) 般若勘溪 宮内庁正倉院事務所

二彩鉢 にさいのはち 1口 高14.2 胴径27.8 昭和63年(1988) 加藤卓男 宮内庁正倉院事務所

これがもう本当にきれいで。やはり加藤卓男はいいなあ。見込みに釉溜まりがあって少しばかり貫入も見えて…欲しいなあと思ったわ。

漆彩絵花形皿 うるしさいえのはながたざら 1枚 縦39.8 横37.9 高7.1

平成2・5年 (1990・1993)素地・髹漆:塩多慶四郎 彩色:大山明彦 截金:江里佐代子

宮内庁正倉院事務所

江里さんのお仕事だ…亡くなられたのが本当に惜しい。

白檀八角箱 びゃくだんはっかくのはこ 1合 高9.3 径34.0 昭和47年(1972) 坂本曲齋(二代) 宮内庁正倉院事務所

もちろんガラスの向こうだから白檀の香りというものはこちらには伝わらない。

しかしこの大きさの白檀を使えたということ自体が尊い。

凝った箱がこの後も現れる。

蘇芳地金銀絵箱 すおうじきんぎんえのはこ 1合 縦30.3 横21.2 高8.6 昭和57年(1982)素地:坂本曲齋(三代) 彩色:岩井弘 宮内庁正倉院事務所

黒柿蘇芳染金銀山水絵箱 くろがきすおうぞめきんぎんさ んすいえのはこ

1合 縦17.9 横38.7 高12.3 昭和7年(1932) 吉田包春 東京国立博物館

金銀絵籠箱 きんぎんえのこばこ 1合 縦33.2 横17.2 高11.7 明治時代(19~20世紀) 東京国立博物館

緑地彩絵箱 みどりじさいえのはこ 1合 縦34.8 横38.2 高14.1 明治時代(19~20世紀) 東京国立博物館

蘇芳地彩絵箱 すおうじさいえのはこ 1合 縦35.1 横38.5 高14.2 明治時代(19世紀) 東京国立博物館

色の嗜好がやはり古代だと思いもする。明治の仕事はそのまま現代から見れば既にいにしえの名技術になる。

天平宝物筆 てんぴょうほうもつふで 1本 長56.6 径4.3 昭和53年(1978) 藤野雲平 宮内庁正倉院事務所

筆も再現。これで大仏の開眼供養しはったのか。

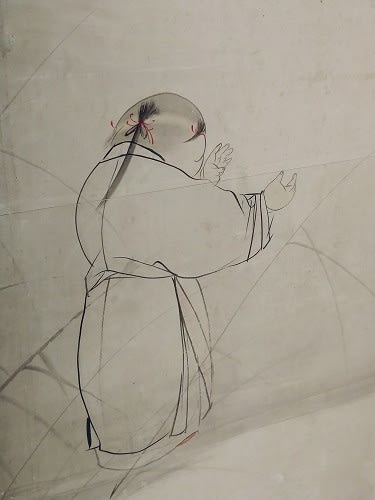

イメージの絵は野間記念館所蔵の大仏開眼図なのだが、いまちょっとその絵が出てこない。

紅牙撥鏤尺 こうげばちるのしゃく 1枚 長29.7 幅2.5 厚0.7 昭和53年(1978) 吉田文之 宮内庁正倉院事務所 前期 (~8/2)

ああ、綺麗。可愛いなあ。この対の緑のは後期に。

子日手辛鋤 附 粉地彩絵倚几 ねのひのてからすき ふんじさいえのいき 1口 1枚

長144.0 倚几幅23.7 明治8年(1875) 森川杜園 奈良国立博物館

仏教ではなくこれは儀礼の方の道具。

758年正月の行事に使われたと伝えられている。

それに付随するのがこちら。

子日目利箒 附 粉地彩絵倚几 ねのひのめとぎのほうき ふんじさいえのいき

1口 1枚 長60.0 倚几幅30.3 明治時代(19世紀) 森川杜園 奈良国立博物館

天平の人々の農業への想いがつたわる。

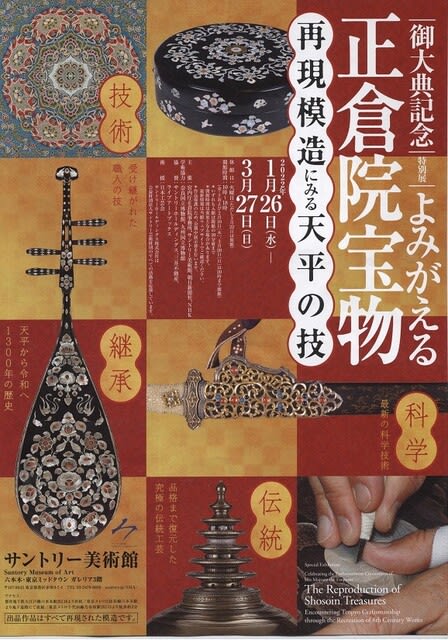

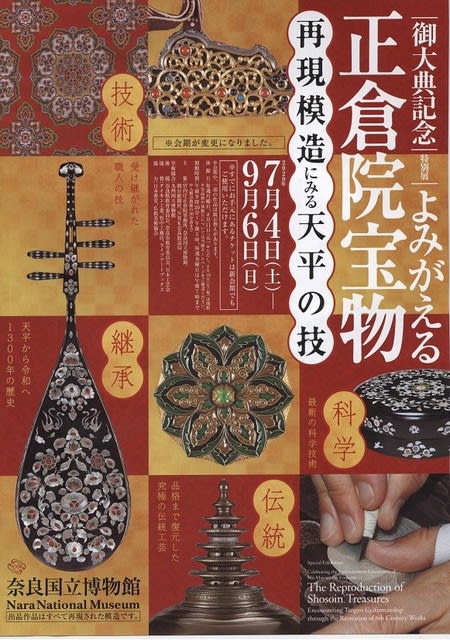

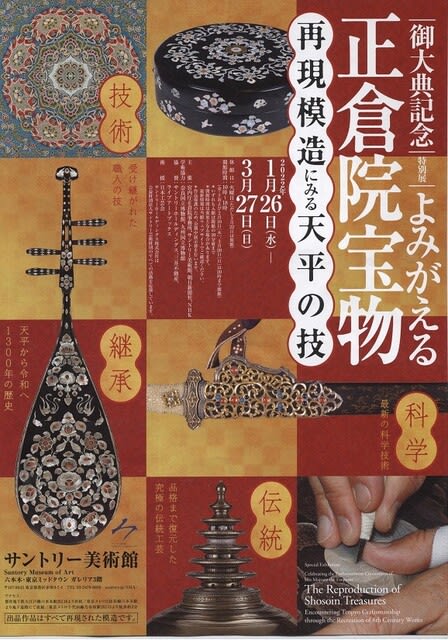

2022.2.22 サントリー美術館でのチラシをこちらにも。

2. 仏具・箱と几・儀式具

今度は仏教系。国家の宗教として仏教が定められてから既に百年だったかな。きちんと調べず適当な数字を挙げる。

金物が多い。

黄銅合子 おうどうのごうす 1合 高15.5 径8.5 平成16年(2004)鋳造:般若勘溪 彫金:浦島紫星 宮内庁正倉院事務所

鋳造の人の名字が「般若」なのにときめく。

何がかというと埴谷雄高の本名が「般若豊」だったから。それでこの合子の滑らかな曲線をみながら色々と妄想にふけるわけです。

金銅大合子 こんどうのだいごうす 1合 高27.8 径17.8 身:明治時代(19~20世紀) 蓋:昭和時代(20世紀)か 東京国立博物館

明治と昭和、時代を超えての再現。

大小並ぶのが可愛い。

それでこの度の再現でわかったことがあるそうだが、この部分、物凄い数のパーツで構成されているそうな。

やはり完全に分解しないとわからないことがある。

佐波理加盤 さはりのかばん 1口 高14.3 径17.2 平成12年(2000) 般若勘溪 宮内庁正倉院事務所

二彩鉢 にさいのはち 1口 高14.2 胴径27.8 昭和63年(1988) 加藤卓男 宮内庁正倉院事務所

これがもう本当にきれいで。やはり加藤卓男はいいなあ。見込みに釉溜まりがあって少しばかり貫入も見えて…欲しいなあと思ったわ。

漆彩絵花形皿 うるしさいえのはながたざら 1枚 縦39.8 横37.9 高7.1

平成2・5年 (1990・1993)素地・髹漆:塩多慶四郎 彩色:大山明彦 截金:江里佐代子

宮内庁正倉院事務所

江里さんのお仕事だ…亡くなられたのが本当に惜しい。

白檀八角箱 びゃくだんはっかくのはこ 1合 高9.3 径34.0 昭和47年(1972) 坂本曲齋(二代) 宮内庁正倉院事務所

もちろんガラスの向こうだから白檀の香りというものはこちらには伝わらない。

しかしこの大きさの白檀を使えたということ自体が尊い。

凝った箱がこの後も現れる。

蘇芳地金銀絵箱 すおうじきんぎんえのはこ 1合 縦30.3 横21.2 高8.6 昭和57年(1982)素地:坂本曲齋(三代) 彩色:岩井弘 宮内庁正倉院事務所

黒柿蘇芳染金銀山水絵箱 くろがきすおうぞめきんぎんさ んすいえのはこ

1合 縦17.9 横38.7 高12.3 昭和7年(1932) 吉田包春 東京国立博物館

金銀絵籠箱 きんぎんえのこばこ 1合 縦33.2 横17.2 高11.7 明治時代(19~20世紀) 東京国立博物館

緑地彩絵箱 みどりじさいえのはこ 1合 縦34.8 横38.2 高14.1 明治時代(19~20世紀) 東京国立博物館

蘇芳地彩絵箱 すおうじさいえのはこ 1合 縦35.1 横38.5 高14.2 明治時代(19世紀) 東京国立博物館

色の嗜好がやはり古代だと思いもする。明治の仕事はそのまま現代から見れば既にいにしえの名技術になる。

天平宝物筆 てんぴょうほうもつふで 1本 長56.6 径4.3 昭和53年(1978) 藤野雲平 宮内庁正倉院事務所

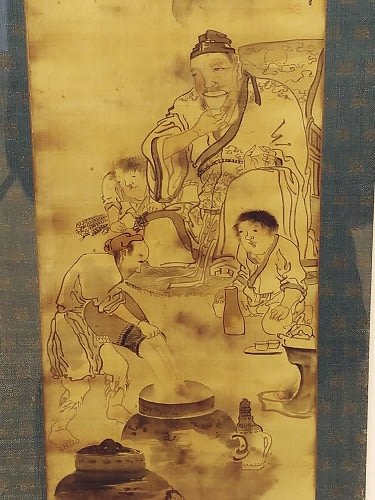

筆も再現。これで大仏の開眼供養しはったのか。

イメージの絵は野間記念館所蔵の大仏開眼図なのだが、いまちょっとその絵が出てこない。

紅牙撥鏤尺 こうげばちるのしゃく 1枚 長29.7 幅2.5 厚0.7 昭和53年(1978) 吉田文之 宮内庁正倉院事務所 前期 (~8/2)

ああ、綺麗。可愛いなあ。この対の緑のは後期に。

子日手辛鋤 附 粉地彩絵倚几 ねのひのてからすき ふんじさいえのいき 1口 1枚

長144.0 倚几幅23.7 明治8年(1875) 森川杜園 奈良国立博物館

仏教ではなくこれは儀礼の方の道具。

758年正月の行事に使われたと伝えられている。

それに付随するのがこちら。

子日目利箒 附 粉地彩絵倚几 ねのひのめとぎのほうき ふんじさいえのいき

1口 1枚 長60.0 倚几幅30.3 明治時代(19世紀) 森川杜園 奈良国立博物館

天平の人々の農業への想いがつたわる。

2022.2.22 サントリー美術館でのチラシをこちらにも。