もう「振り返る」どころの騒ぎではない。

「例によって」ならぬ「令によって」終わらされた展覧会の感想である。

わたしは前期をかなり早い目に行ったのに書けなかった。

無理算段して出かけてそれ。

更にそこへコロナの奴めが状況を悪化させるだけさせて、ついに会期半ばで閉幕と言う憂き目に。

なので「既に終了した展覧会だが」とわたしが書くのはもうおこがましいにも程がある。

それで振り返るではなく思い出す、ということにしたのさ。

実際にはなんだかんだと色々と覚えてるけど、そこに例によって色々脱線したり追加されたりだからなあ。

まあ前書きは長いけれどそういうことです。

それにしても恨み節は続くぞ。

文化を中止させ、運動会を開催する政府にはも呆れ果てたが、それでも言葉を失くしてはいかん。

イキドオリははっきりと政府に向けて言わねば、なかったことにされる。

とりあえずこうして終わってしまった展覧会の感想をあげるのも、わたしなりの政府への「バカヤローふざけんな!」の所信表明でもある。←書くのが遅いから、というツッコミはここではナシである。

本当に長い前置きだが、いよいよなんとか感想へ向かえそうになってきた。

日本の春の三大祭りの一つと言うても過言ではない(どの界隈でだ?)。

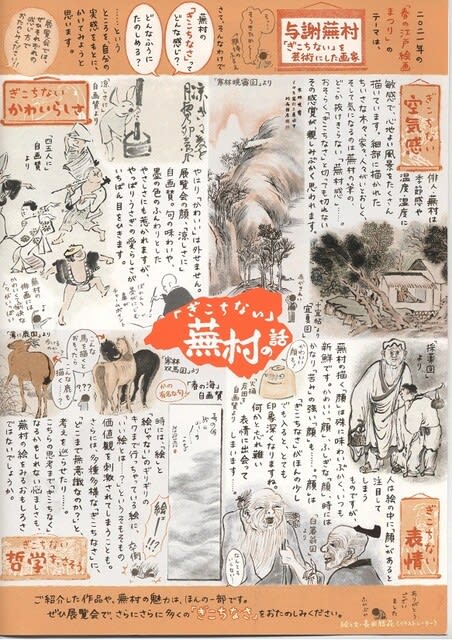

さて今年は与謝蕪村の展覧会で、そこに冠されたタイトルが

「与謝蕪村 「ぎこちない」を芸術にした画家」

これなのね。

ヘタウマとかへそまがりとか色々興味深いイメージを付与して展覧会を開いてきた府中市美術館が、今度は俳人でもある与謝蕪村。

蕪村の展覧会は関西ではわりと小規模でもよく見かけるが、関東では近年だとサントリーでの「若冲と蕪村」展、通称「ジャクソン」展か。

だから府中市美術館で取り上げるのもよいねえ。

さて桜を見ながら美術館へ向かいますと、ロビーにいくつかパネル展示がある。

今回はウサギさんが目立ってるな。

ところでわたしは蕪村の書き文字がなかなか好きだ。

読みにくいことは読みにくいが、なんとなく楽しい字で味わい深いと思っている。

以前に天理図書館で蕪村の字をメインに見たときも思っていたし、もっといえば昔の逸翁美術館(雅俗山荘)で見た、奥の細道絵巻の絵の良さと文字の良さに惹かれたままずっと来ている。

俳画を作った人の絵も文字も味わい深いのはそれらが分かちがたく結びづいているからだろう。

そしてここで思うのは府中市美術館がテーマに挙げた「ぎこちなさ」なのだが、これはあくまでも技巧的なぎこちなさであり、選択肢の一つとしての「ぎこちなさ」を言うわけだが、申し訳ないがわたしにはあまりそこらはわからない。

大阪の毛馬出身の蕪村は色々と住まいを変えた。

丹後にいた時代と言うのも存外長いのである。丹後は母親の出身地だという。

そこで育った時代もあるし、長じて後に出向いて絵を描いたりもしている。

与謝郡という地名が丹後にある。

どうでもいいことだが、馬琴「八犬伝」は方々を旅する物語でもあり、様々な地での逸話が重ねられているが、蕪村のいた丹後、出向いた下総結城も物語に登場する。

ただの偶然だが、そんなことを思い出しもしている。←逸脱はいつものことだ。

方士求不死薬図屛風 施薬寺(京都府与謝野町) ここのお寺との関係は深いそうだ。

施薬だからというわけでもなかろうが、不死の薬云々の画題を選んだのかと思いきや、これはあれか、徐福なのか。

石のベンチに布をかけてツボを置き、その端に方士つまり徐福が座す。松に寄りかかる侍童もいるが、これが頭頂部を剃髪ししていて、その松の枝先に括り銭を下げている。

これが何を意味するのかまではわたしにはわからない。また左には同じような立場らしき少年も二人いる。

徐福は大勢の子供をつれて船出したというからそのうちの子供なのか、それとも方士として使っていた子供なのか、そこまではわからない。

徐福と言うと諸星大二郎「徐福伝説」はとても面白いので未読の人はぜひ。

山水花鳥人物図押絵貼屛風 1 鯉の滝登り。その鯉の目が印象的。5 少年と方士風の男がいるが、もしかすると彼は黄初平くんか。他にも波の上の岩に止まるカモメなどがある。

田楽茶屋図屛風 おお、これはまた多くの人々を描き分けている。つんとした人が傘をさしかけられて歩いていたり、餅売りもいればそれを食べる者もいる。餅やなく田楽か。するとあれは麩なのか。「田楽茶屋」だものなあ。

田楽はわたしも好き。鎌倉の八幡様のところの田楽もおいしかった。箱根神社のからみ餅も好き。

サントリーなどで開催された「若冲と蕪村」展でもこの絵を見ているが、その時もやはりおいしそうと思っていたらしい。

風虎図屛風 足の爪がいい。牙もちょっと出ている。虎だのう。

―倣王叔明山水図屛風 京都国立博物館 まんま写しと言うのではなくエッセンスをくみ取っているそう。家のたたずまいがなかなかいい。

採薬図 ほらほら出た出た、蕪村らしい、けったいな爺さんと少年。

正直な話、山の中にいるけったいな爺さんの絵を見てもどうええと思えばよいのかが長くわからなかった。今もあまりわからない。禅画もそうだけど、山の中で高士だか方士だかがいたところで、ああそうですかくらいしか思わないのである。

俗っぽくて賑やかなのが好きなわたしは。

山中採芝図 あら珍しや二重瞼のおじさんである。蕪村はたまに現代にもいるような顔立ちの人を描く。

後期に出たという「狗子図」が見たかったな。残念。

野馬図屛風 京都国立博物館 林の中に馬たちがそれぞれ好きなようにいる。家族もいれば仲良しと集まる馬もいる。ウマが合うというやつだ。幹にゴロゴロ背を当てるのもいる。これは痒いからか。ウマい会話でもしてそうな雰囲気もある。

山水人物図 ちょっと不思議な絵である。枯葉が桜に見えるくらいのマジックがある。

左端でだらーんと三人茶を飲んでいたりもする。右には小さい茶席の支度をした家もある。

酔老図 酔っぱらいの爺さんたち。この画題が好きなのか構図は違うがけっこう見る。

めんどくさい爺どもである。世話なんぞ絶対しないぞ。

福禄寿図 これまた色々言いたいことがある。鶴よ…爺さんのはだけた胸を見て何か楽しいことがあるのか。爺さんは爪長。

どうもねえ…近年コロナのせいでか、爪長いのを見ると切りなさいと言いたくなるのよ。

山水花鳥人物図 10点並ぶ。夜半亭のサイン入り。暗いめの色。トンビが二羽、カラスが三羽。五枚目の山水画、右上に飲み込んだものを吐くような顔の岩が見える。

ああ、国宝の「十宜帖」は後期だったか。残念。本当なら5/9までは展示されてたんだなあ。

柳陰渡舟図 漢詩がある。もあもあした柳が左側にあり、そちらへ向けて小舟が。六客いる。

柳陰渡舟図の漢詩

東岸客既去

西岸客得△

渡頭日如此

不見王孫図

これグーグルの自動翻訳したらこうなったよ。

ヨルダン川東岸に行くとヨルダン川西岸から来訪者が訪れますが、ドゥトウの日には王スンユは見えません。

なんじゃこりゃー になりましたなあ。

深林孤屋図 つまり「ぽつんと一軒家」です。

さていよいよいいのが出てきた。

奥の細道図屛風 山形美術館(長谷川コレクション) この頃くらいからの字がまたよいのよ。

尊敬する芭蕉の旅を己もゆく。今でいう聖地巡礼。

そしてこの旅は非常に大きな恵みを後に蕪村に齎すことになる。

これは屏風なのだが、巻物の形の「奥の細道」は逸翁美術館にもある。

佐藤兄弟の妻二人、琵琶法師などの挿絵がある。

芭蕉像 金福寺(京都市) リアリズムの肖像。15ばかりの句も。

このお寺に残る扇柄の文台とハマグリ柄の重硯箱も展示されていた。

「日の春を」画賛 あんまり綺麗ではない鶴が登場。

ところで赤江瀑「禽獣の門」には山中に隠れ住む巨大な鶴が登場する。それを読んで以来、どうもわたしは鶴が怖くなってしまった。まあここに描かれた鶴はそんな恐怖心も持たせない鶴なのだが。

「女倶して」自画賛 ははははは。女倶して内裏拝まん春の月

大臣とおつきがいる。ただしこれは願望なのである。

弟子の呉春とコラボして書いたのもある。

呉春は爺さんが女をつれて共に歩くのを描いている。願望の実現だね。蜘蛛の巣柄の女…

俳画の面白さはさすが。俳句専門の柿衛文庫で俳画の展覧会ばかりを見たが、蕪村の俳画は味わい深く面白かった。

個人的に芭蕉より蕪村の句の方が好きなので、蕪村の句のbotをフォローしている。

話は飛ぶがわたしは大体こういうところがある。

ちょっと乱暴な挙げ方をすると、

樂だと初代長次郎より三代目の道入、ノンコウが好き。

利休より遠州くらいがいい。

家康はきらいだが、幕末になると可哀想な気持ちがわく。

…全然比較になってないので何が言いたいかも伝わらないだろうが、まあそういうことです。

絵物語風な解説。

「たちはなの」自画賛扇面 白地に紅葉柄で、どことなく乾山を思い出すようなところもある。女と爺さん。

円山応挙画・与謝蕪村賛 「銭亀や」画賛扇面 文化庁 泳ぐカメを応挙、賛は蕪村。

ご近所さんの楽しいコラボ。

近江の蕪村と呼ばれた横井金谷の三顧の礼の絵もあった。草深いところへ訪ねてくる劉備。

山中のずっと奥の建物で孔明が。…ここの敷地大きいな。

与謝蕪村著・呉春画 新花摘(写真展示) 早稲田大学図書館 いい感じの師弟本。ゆるい感じが楽しい。 日記と言う暦風。

19日は坊主に木魚で、「狸の戸に音つるるは尾をもて叩くと人云めれど尤もにはあらず。戸に背を打つくる音なり」

尻尾やなしに背中でゴンゴンするんかい。

加藤逸人 虫の声(写真展示) 早稲田大学図書館 こちらも本で、中村芳中の出した光琳の本のダブルパロでもある。あれ自体が芳中の描いた絵で、こちらは更にそれを蕪村が描き替えての…二次創作の二次みたいなもんかな。

安永三年春興帖(写真展示) 早稲田大学図書館 俳文集。楽しい日々を書き留めている。句も色々ある。江戸時代の文化レベルの高さがよくわかるわ。

りぼんをつけたぶち猫が寝てるのも可愛いし、井筒をのぞく烏帽子の男とかもいる。

また蕪村の肉筆画に戻る。

与謝蕪村 寒山拾得図 文化庁 出た―!けったいな二人組。スリッパとつっかけの二人組。サンダルでもわらじでもないぞ。

松林帰樵図 逸翁美術館 柴刈りの親子。根上松が並ぶ中を。

与謝蕪村・呉春 白箸翁・元政身延詣図 逸翁美術館 タイトルは隷書風。しわしわ爺。ちょっとルパン三世の「マモー」を思い出すくらいのしわしわ。

「又平に」自画賛 逸翁美術館 赤い頭巾を載せた又平が機嫌よく…

この絵は逸翁美術館の。同じのは伊丹にもあるが、「うちの方が可愛いでしょ」とどちらの方も言われたの、とても好き。

「雪月花」自画賛 逸翁美術館 雪月花 ついに三世の ちぎりかな 義経と弁慶の二人ね。好きな作品よ。共に風流を楽しむ…そう、わたしのフジョシ心直撃よ。

今回これは見れなかったの。こいつ。

「火桶炭団を」自画賛 東京黎明アートルーム

可愛いよねえ。この火桶と化け猫は蕪村の二大キャラだと思うよ。

「四五人に」自画賛 躍る人々。琵琶法師、奴さん、女、月下で踊る。

薄に鹿図 愛知県美術館(木村定三コレクション) これも好きでね。よく肥えた鹿。

鹿のおしりと小さい目がポイント。

「涼しさに」自画賛 今回のイメージキャラクター、Tシャツのうさぎさん。その名も「卯兵衛」さん。

九十九袋(やしゃぶくろ)という土地に言った話が記してある。人間の「宇兵衛」さんが麦をつくのをみての俳句も。

「涼しさに 麦を月夜の 卯兵衛かな」

可愛いなあ。

そういえばうさぎのファッションも色々ある。

ちゃんちゃんこだと「カチカチ山」。廻しだと浮世絵のうさぎのお相撲さん。シャツはこの卯兵衛さん。ウサギ

やはりこのあたりの俳画がいちばん好ましいな。

字も絵もいい感じで。

タイミンぐが合わず見れなかったのはこれ。

「春の海」自画賛

「春の海 ひねもすのたりのたりかな」

蕪村の俳句で一番最初に衝撃を受けた句。

なんというか、のんびりした風景なんだが、打ち寄せ返す波の和やかさがそのまま自分の中にも来たのだよ。

「永遠」の観念というものを感じたなあ。

そしてこの句を知った直後に今度は筝曲「春の海」をオルゴールで聴いて、これまた撃たれた。サビをネジが止まるまで無限ループするオルゴールなんだが、波が打ち寄せる様子が変幻万化しつつ、しかし一つのものでもあるということに、衝撃を受けたのかもしれない。

宮城道雄の名曲。

「岩くらの」自画賛 愛知県美術館(木村定三コレクション) これは名古屋で見て絵葉書を持っている。以前にも感想をあげたが、今もほぼ同じことを思う。

紫陽花が咲く空間を杜鵑がシャッ と飛ぶ。

そこに「岩くらの狂女恋せよほととぎす」

構図はスカッとしているが、色はスカッとはしていない。

解説に「杜鵑一声」は暗いイメージのようなことが記されているが、それはちょっと違うような気もする。ただ啼く時間が時間でもあるからか。

杜鵑は「杜鵑一声」という言葉もあるが、一声鋭く啼いて真っすぐに飛んでゆくのだ。

伊藤彦造に非常にかっこいい少年武士の絵があり、そのタイトルも「杜鵑一声」。

京都の岩倉は昔から精神病者の療養地で有名。上村松園さんも「花筐」の照日の前の顔を描くためにスケッチに行っている。

続きもののような絵がある。鳶とカラスの寒そうな絵。

鳶鴉図 北村美術館 これは実に名画と言うよりない名画で、非常にいい。北村美術館はチラシはくどくどしくなく表紙に一点もので裏は白というのをだすが、この絵を使ったチラシは特にカッコよかったなあ。

右の鳶の目が丸くて可愛い。猛禽とはいえなんかいいのよ。

風雨鳶・雪中烏図 これはもしかすると初見。鳶は雨の中に止まり、カラスは雪の中を飛んで行く。鳶は一羽、カラスは二羽。

アテレコするとこんな感じかも。

カラス「うーんうーん、寒い…」

鳶「いや、おれは耐えるぞー」

カラス「もぉアカンー」

鳶「ううう、おれは我慢するぞぉぉ…」

たぶん、そう。

山野行楽図屛風 東京国立博物館 右 月下に馬に乗って道を往く。草の道。

左 山の中を往く酔っぱらいたち。こいつら「商山四皓」メンバーなの。

世話をする若い奴らは人柄良さそう。

蕪村の描くいきものはヒトもどうぶつもみんなけっこう人柄良さそうで、悪人面とまでは言わんけど、ちょっとイケズなのは高士のような気がする。

富岳列松図 愛知県美術館(木村定三コレクション) ずらーっと並ぶ松がどうもキャラが立ってるようにも見えるのよ。右には白い山があるが、その名前は知らない。

あれかね、神話の時代に富士山に蹴られて低くなった山かね。

月下観梅図 丸顔のおっさんが家から梅を楽しむ。

いいものを楽しませてもらったが、それだけに途中で閉幕は本当に残念…

早くコロナが収束して好きな処へ行き来できるようになってほしいわ。

長々と脱線したり好き勝手書いたりしたけど、とりあえずここまで。

以前の蕪村展の感想など

ひねもす蕪村

俳人 蕪村

俳画のたのしみ 近世編

若冲と蕪村 第三期

俳画の美 蕪村と月渓

蕪村と呉春 雅俗山荘での最後の展覧会

今年は蕪村、呉春展の当たり年なのだ

「例によって」ならぬ「令によって」終わらされた展覧会の感想である。

わたしは前期をかなり早い目に行ったのに書けなかった。

無理算段して出かけてそれ。

更にそこへコロナの奴めが状況を悪化させるだけさせて、ついに会期半ばで閉幕と言う憂き目に。

なので「既に終了した展覧会だが」とわたしが書くのはもうおこがましいにも程がある。

それで振り返るではなく思い出す、ということにしたのさ。

実際にはなんだかんだと色々と覚えてるけど、そこに例によって色々脱線したり追加されたりだからなあ。

まあ前書きは長いけれどそういうことです。

それにしても恨み節は続くぞ。

文化を中止させ、運動会を開催する政府にはも呆れ果てたが、それでも言葉を失くしてはいかん。

イキドオリははっきりと政府に向けて言わねば、なかったことにされる。

とりあえずこうして終わってしまった展覧会の感想をあげるのも、わたしなりの政府への「バカヤローふざけんな!」の所信表明でもある。←書くのが遅いから、というツッコミはここではナシである。

本当に長い前置きだが、いよいよなんとか感想へ向かえそうになってきた。

日本の春の三大祭りの一つと言うても過言ではない(どの界隈でだ?)。

さて今年は与謝蕪村の展覧会で、そこに冠されたタイトルが

「与謝蕪村 「ぎこちない」を芸術にした画家」

これなのね。

ヘタウマとかへそまがりとか色々興味深いイメージを付与して展覧会を開いてきた府中市美術館が、今度は俳人でもある与謝蕪村。

蕪村の展覧会は関西ではわりと小規模でもよく見かけるが、関東では近年だとサントリーでの「若冲と蕪村」展、通称「ジャクソン」展か。

だから府中市美術館で取り上げるのもよいねえ。

さて桜を見ながら美術館へ向かいますと、ロビーにいくつかパネル展示がある。

今回はウサギさんが目立ってるな。

ウサギの卯兵衛さんと、うでというより、ポケットから顔だすウサギさんに見えるよ https://pic.twitter.com/QrRW5tx7C1

— 遊行七恵 (

@yugyo7e

) March 26, 2021

ところでわたしは蕪村の書き文字がなかなか好きだ。

読みにくいことは読みにくいが、なんとなく楽しい字で味わい深いと思っている。

以前に天理図書館で蕪村の字をメインに見たときも思っていたし、もっといえば昔の逸翁美術館(雅俗山荘)で見た、奥の細道絵巻の絵の良さと文字の良さに惹かれたままずっと来ている。

俳画を作った人の絵も文字も味わい深いのはそれらが分かちがたく結びづいているからだろう。

そしてここで思うのは府中市美術館がテーマに挙げた「ぎこちなさ」なのだが、これはあくまでも技巧的なぎこちなさであり、選択肢の一つとしての「ぎこちなさ」を言うわけだが、申し訳ないがわたしにはあまりそこらはわからない。

大阪の毛馬出身の蕪村は色々と住まいを変えた。

丹後にいた時代と言うのも存外長いのである。丹後は母親の出身地だという。

そこで育った時代もあるし、長じて後に出向いて絵を描いたりもしている。

与謝郡という地名が丹後にある。

どうでもいいことだが、馬琴「八犬伝」は方々を旅する物語でもあり、様々な地での逸話が重ねられているが、蕪村のいた丹後、出向いた下総結城も物語に登場する。

ただの偶然だが、そんなことを思い出しもしている。←逸脱はいつものことだ。

方士求不死薬図屛風 施薬寺(京都府与謝野町) ここのお寺との関係は深いそうだ。

施薬だからというわけでもなかろうが、不死の薬云々の画題を選んだのかと思いきや、これはあれか、徐福なのか。

石のベンチに布をかけてツボを置き、その端に方士つまり徐福が座す。松に寄りかかる侍童もいるが、これが頭頂部を剃髪ししていて、その松の枝先に括り銭を下げている。

これが何を意味するのかまではわたしにはわからない。また左には同じような立場らしき少年も二人いる。

徐福は大勢の子供をつれて船出したというからそのうちの子供なのか、それとも方士として使っていた子供なのか、そこまではわからない。

徐福と言うと諸星大二郎「徐福伝説」はとても面白いので未読の人はぜひ。

山水花鳥人物図押絵貼屛風 1 鯉の滝登り。その鯉の目が印象的。5 少年と方士風の男がいるが、もしかすると彼は黄初平くんか。他にも波の上の岩に止まるカモメなどがある。

田楽茶屋図屛風 おお、これはまた多くの人々を描き分けている。つんとした人が傘をさしかけられて歩いていたり、餅売りもいればそれを食べる者もいる。餅やなく田楽か。するとあれは麩なのか。「田楽茶屋」だものなあ。

田楽はわたしも好き。鎌倉の八幡様のところの田楽もおいしかった。箱根神社のからみ餅も好き。

サントリーなどで開催された「若冲と蕪村」展でもこの絵を見ているが、その時もやはりおいしそうと思っていたらしい。

風虎図屛風 足の爪がいい。牙もちょっと出ている。虎だのう。

―倣王叔明山水図屛風 京都国立博物館 まんま写しと言うのではなくエッセンスをくみ取っているそう。家のたたずまいがなかなかいい。

採薬図 ほらほら出た出た、蕪村らしい、けったいな爺さんと少年。

正直な話、山の中にいるけったいな爺さんの絵を見てもどうええと思えばよいのかが長くわからなかった。今もあまりわからない。禅画もそうだけど、山の中で高士だか方士だかがいたところで、ああそうですかくらいしか思わないのである。

俗っぽくて賑やかなのが好きなわたしは。

山中採芝図 あら珍しや二重瞼のおじさんである。蕪村はたまに現代にもいるような顔立ちの人を描く。

後期に出たという「狗子図」が見たかったな。残念。

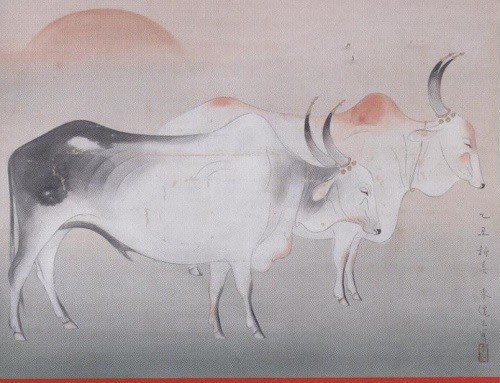

野馬図屛風 京都国立博物館 林の中に馬たちがそれぞれ好きなようにいる。家族もいれば仲良しと集まる馬もいる。ウマが合うというやつだ。幹にゴロゴロ背を当てるのもいる。これは痒いからか。ウマい会話でもしてそうな雰囲気もある。

山水人物図 ちょっと不思議な絵である。枯葉が桜に見えるくらいのマジックがある。

左端でだらーんと三人茶を飲んでいたりもする。右には小さい茶席の支度をした家もある。

酔老図 酔っぱらいの爺さんたち。この画題が好きなのか構図は違うがけっこう見る。

めんどくさい爺どもである。世話なんぞ絶対しないぞ。

福禄寿図 これまた色々言いたいことがある。鶴よ…爺さんのはだけた胸を見て何か楽しいことがあるのか。爺さんは爪長。

どうもねえ…近年コロナのせいでか、爪長いのを見ると切りなさいと言いたくなるのよ。

山水花鳥人物図 10点並ぶ。夜半亭のサイン入り。暗いめの色。トンビが二羽、カラスが三羽。五枚目の山水画、右上に飲み込んだものを吐くような顔の岩が見える。

ああ、国宝の「十宜帖」は後期だったか。残念。本当なら5/9までは展示されてたんだなあ。

柳陰渡舟図 漢詩がある。もあもあした柳が左側にあり、そちらへ向けて小舟が。六客いる。

柳陰渡舟図の漢詩

東岸客既去

西岸客得△

渡頭日如此

不見王孫図

これグーグルの自動翻訳したらこうなったよ。

ヨルダン川東岸に行くとヨルダン川西岸から来訪者が訪れますが、ドゥトウの日には王スンユは見えません。

なんじゃこりゃー になりましたなあ。

深林孤屋図 つまり「ぽつんと一軒家」です。

さていよいよいいのが出てきた。

奥の細道図屛風 山形美術館(長谷川コレクション) この頃くらいからの字がまたよいのよ。

尊敬する芭蕉の旅を己もゆく。今でいう聖地巡礼。

そしてこの旅は非常に大きな恵みを後に蕪村に齎すことになる。

これは屏風なのだが、巻物の形の「奥の細道」は逸翁美術館にもある。

佐藤兄弟の妻二人、琵琶法師などの挿絵がある。

芭蕉像 金福寺(京都市) リアリズムの肖像。15ばかりの句も。

このお寺に残る扇柄の文台とハマグリ柄の重硯箱も展示されていた。

「日の春を」画賛 あんまり綺麗ではない鶴が登場。

ところで赤江瀑「禽獣の門」には山中に隠れ住む巨大な鶴が登場する。それを読んで以来、どうもわたしは鶴が怖くなってしまった。まあここに描かれた鶴はそんな恐怖心も持たせない鶴なのだが。

「女倶して」自画賛 ははははは。女倶して内裏拝まん春の月

大臣とおつきがいる。ただしこれは願望なのである。

弟子の呉春とコラボして書いたのもある。

呉春は爺さんが女をつれて共に歩くのを描いている。願望の実現だね。蜘蛛の巣柄の女…

俳画の面白さはさすが。俳句専門の柿衛文庫で俳画の展覧会ばかりを見たが、蕪村の俳画は味わい深く面白かった。

個人的に芭蕉より蕪村の句の方が好きなので、蕪村の句のbotをフォローしている。

話は飛ぶがわたしは大体こういうところがある。

ちょっと乱暴な挙げ方をすると、

樂だと初代長次郎より三代目の道入、ノンコウが好き。

利休より遠州くらいがいい。

家康はきらいだが、幕末になると可哀想な気持ちがわく。

…全然比較になってないので何が言いたいかも伝わらないだろうが、まあそういうことです。

絵物語風な解説。

「たちはなの」自画賛扇面 白地に紅葉柄で、どことなく乾山を思い出すようなところもある。女と爺さん。

円山応挙画・与謝蕪村賛 「銭亀や」画賛扇面 文化庁 泳ぐカメを応挙、賛は蕪村。

ご近所さんの楽しいコラボ。

近江の蕪村と呼ばれた横井金谷の三顧の礼の絵もあった。草深いところへ訪ねてくる劉備。

山中のずっと奥の建物で孔明が。…ここの敷地大きいな。

与謝蕪村著・呉春画 新花摘(写真展示) 早稲田大学図書館 いい感じの師弟本。ゆるい感じが楽しい。 日記と言う暦風。

19日は坊主に木魚で、「狸の戸に音つるるは尾をもて叩くと人云めれど尤もにはあらず。戸に背を打つくる音なり」

尻尾やなしに背中でゴンゴンするんかい。

加藤逸人 虫の声(写真展示) 早稲田大学図書館 こちらも本で、中村芳中の出した光琳の本のダブルパロでもある。あれ自体が芳中の描いた絵で、こちらは更にそれを蕪村が描き替えての…二次創作の二次みたいなもんかな。

安永三年春興帖(写真展示) 早稲田大学図書館 俳文集。楽しい日々を書き留めている。句も色々ある。江戸時代の文化レベルの高さがよくわかるわ。

りぼんをつけたぶち猫が寝てるのも可愛いし、井筒をのぞく烏帽子の男とかもいる。

また蕪村の肉筆画に戻る。

与謝蕪村 寒山拾得図 文化庁 出た―!けったいな二人組。スリッパとつっかけの二人組。サンダルでもわらじでもないぞ。

松林帰樵図 逸翁美術館 柴刈りの親子。根上松が並ぶ中を。

与謝蕪村・呉春 白箸翁・元政身延詣図 逸翁美術館 タイトルは隷書風。しわしわ爺。ちょっとルパン三世の「マモー」を思い出すくらいのしわしわ。

「又平に」自画賛 逸翁美術館 赤い頭巾を載せた又平が機嫌よく…

この絵は逸翁美術館の。同じのは伊丹にもあるが、「うちの方が可愛いでしょ」とどちらの方も言われたの、とても好き。

「雪月花」自画賛 逸翁美術館 雪月花 ついに三世の ちぎりかな 義経と弁慶の二人ね。好きな作品よ。共に風流を楽しむ…そう、わたしのフジョシ心直撃よ。

今回これは見れなかったの。こいつ。

「火桶炭団を」自画賛 東京黎明アートルーム

可愛いよねえ。この火桶と化け猫は蕪村の二大キャラだと思うよ。

「四五人に」自画賛 躍る人々。琵琶法師、奴さん、女、月下で踊る。

薄に鹿図 愛知県美術館(木村定三コレクション) これも好きでね。よく肥えた鹿。

鹿のおしりと小さい目がポイント。

「涼しさに」自画賛 今回のイメージキャラクター、Tシャツのうさぎさん。その名も「卯兵衛」さん。

九十九袋(やしゃぶくろ)という土地に言った話が記してある。人間の「宇兵衛」さんが麦をつくのをみての俳句も。

「涼しさに 麦を月夜の 卯兵衛かな」

可愛いなあ。

そういえばうさぎのファッションも色々ある。

ちゃんちゃんこだと「カチカチ山」。廻しだと浮世絵のうさぎのお相撲さん。シャツはこの卯兵衛さん。ウサギ

やはりこのあたりの俳画がいちばん好ましいな。

字も絵もいい感じで。

タイミンぐが合わず見れなかったのはこれ。

「春の海」自画賛

「春の海 ひねもすのたりのたりかな」

蕪村の俳句で一番最初に衝撃を受けた句。

なんというか、のんびりした風景なんだが、打ち寄せ返す波の和やかさがそのまま自分の中にも来たのだよ。

「永遠」の観念というものを感じたなあ。

そしてこの句を知った直後に今度は筝曲「春の海」をオルゴールで聴いて、これまた撃たれた。サビをネジが止まるまで無限ループするオルゴールなんだが、波が打ち寄せる様子が変幻万化しつつ、しかし一つのものでもあるということに、衝撃を受けたのかもしれない。

宮城道雄の名曲。

「岩くらの」自画賛 愛知県美術館(木村定三コレクション) これは名古屋で見て絵葉書を持っている。以前にも感想をあげたが、今もほぼ同じことを思う。

紫陽花が咲く空間を杜鵑がシャッ と飛ぶ。

そこに「岩くらの狂女恋せよほととぎす」

構図はスカッとしているが、色はスカッとはしていない。

解説に「杜鵑一声」は暗いイメージのようなことが記されているが、それはちょっと違うような気もする。ただ啼く時間が時間でもあるからか。

杜鵑は「杜鵑一声」という言葉もあるが、一声鋭く啼いて真っすぐに飛んでゆくのだ。

伊藤彦造に非常にかっこいい少年武士の絵があり、そのタイトルも「杜鵑一声」。

京都の岩倉は昔から精神病者の療養地で有名。上村松園さんも「花筐」の照日の前の顔を描くためにスケッチに行っている。

続きもののような絵がある。鳶とカラスの寒そうな絵。

鳶鴉図 北村美術館 これは実に名画と言うよりない名画で、非常にいい。北村美術館はチラシはくどくどしくなく表紙に一点もので裏は白というのをだすが、この絵を使ったチラシは特にカッコよかったなあ。

右の鳶の目が丸くて可愛い。猛禽とはいえなんかいいのよ。

風雨鳶・雪中烏図 これはもしかすると初見。鳶は雨の中に止まり、カラスは雪の中を飛んで行く。鳶は一羽、カラスは二羽。

アテレコするとこんな感じかも。

カラス「うーんうーん、寒い…」

鳶「いや、おれは耐えるぞー」

カラス「もぉアカンー」

鳶「ううう、おれは我慢するぞぉぉ…」

たぶん、そう。

山野行楽図屛風 東京国立博物館 右 月下に馬に乗って道を往く。草の道。

左 山の中を往く酔っぱらいたち。こいつら「商山四皓」メンバーなの。

世話をする若い奴らは人柄良さそう。

蕪村の描くいきものはヒトもどうぶつもみんなけっこう人柄良さそうで、悪人面とまでは言わんけど、ちょっとイケズなのは高士のような気がする。

富岳列松図 愛知県美術館(木村定三コレクション) ずらーっと並ぶ松がどうもキャラが立ってるようにも見えるのよ。右には白い山があるが、その名前は知らない。

あれかね、神話の時代に富士山に蹴られて低くなった山かね。

月下観梅図 丸顔のおっさんが家から梅を楽しむ。

いいものを楽しませてもらったが、それだけに途中で閉幕は本当に残念…

早くコロナが収束して好きな処へ行き来できるようになってほしいわ。

長々と脱線したり好き勝手書いたりしたけど、とりあえずここまで。

以前の蕪村展の感想など

ひねもす蕪村

俳人 蕪村

俳画のたのしみ 近世編

若冲と蕪村 第三期

俳画の美 蕪村と月渓

蕪村と呉春 雅俗山荘での最後の展覧会

今年は蕪村、呉春展の当たり年なのだ