御影の香雪美術館では村山家から寄贈された絵画を今回初めて展示している。

「絵画 村山家ゆかりの画家たち」

このタイトルにある通り、様々な画家たちが朝日新聞社主・村山龍平とその娘婿・長挙をはじめ一家に贈ったり、依頼に応じてその場で即興的に描いた作品が集められている。

これらはHPによると、昨年亡くなられた村山美知子さんが寄贈されたとのこと。

長寿を保たれた美知子さんは長年にわたって村山コレクションの保存に熱心に取り組んで来られたそうで、おかげでわたしたちはこの御影そして中之島の香雪美術館で素晴らしいコレクションを愉しませてもらえている。

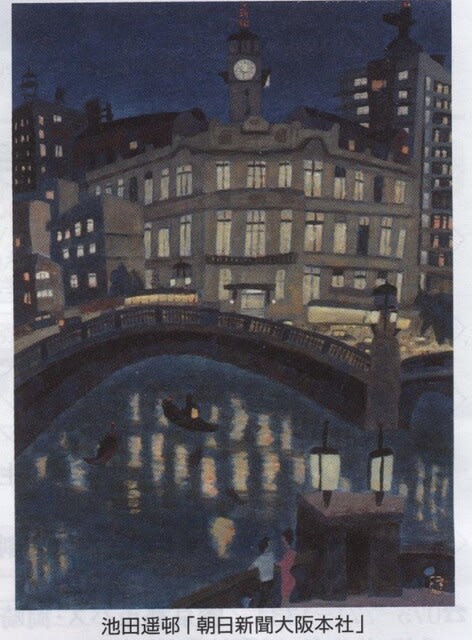

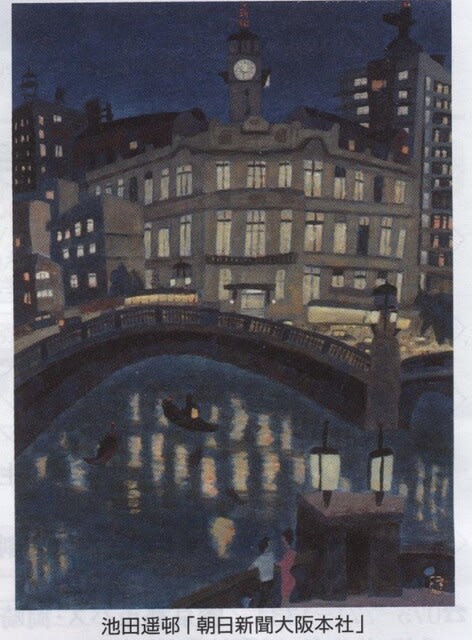

チラシ表に選ばれたのは池田遙邨「朝日新聞大阪本社」1960

池田遙邨は「美の旅人」と呼ばれ、50代以降は山頭火の足跡を追ったり、東海道を徒歩で何度も往来したりする人だったが、大大阪の都市美をも楽しく描写する人でもあった。

89年の京近美の池田遙邨の遺作展の宣伝をTVで見て衝撃を受けたのも忘れられない。

92年の高島屋での「美の旅人」展もまことによかった。

この二つの池田遙邨展がわたしの中で、ある種の世界観の変移を起こさせたのだ。

夜の土佐堀川に浮かぶボートも可愛いな。それを柵から見る二人も。

(ここはカップルではなく、ぜひとも「アベック」と言いたい)

ほのぼの大阪。

ちなみにこの頃の大阪朝日新聞社はこれか。

現在はフェスティバルタワー。

中村不折 神武天皇御即位 1916 神武天皇と言えば八咫烏だが、その八咫烏はJリーグの象徴にもなったけれど、ここにはいない。多くの人が集まる中での御即位。中村不折は古代中国、日本神話などに材を取った堅固な油彩画と洒脱な挿絵と書と、三つの方向でいい作品を多く残している。久しぶりに彼のコレクションや作品があつまる書道博物館に出かけたくなった。

安彦良和「神武」は「ナムジ」の続編と言うか同じキャラの現れる物語ではあるけれど、時代は流れ、そこではナムジの息子ツノミが神武の為に命がけになる話が綴られる。

「天孫降臨」はあくまでも勝者側の見方で、敗者は受け入れるしかないわけだが。

ラビンドラナート・タゴール 仏陀に帰命す(ナモ―ブッダ―ヤ) 1916 詩聖タゴールが来日した際にベンガル語で綴ったものがある。

仏教的な言葉をここに記したのはタゴールがそれだからではなく、村山達日本人への言葉であるのだろう。

この時に撮った集合写真はwikiのタゴールの項目に出ている。

大観、川口慧海らも一緒。

また個人的には、タゴールと言えばサタジット・レイの映画や、アンジェイ・ワイダ「コルチャック先生」でユダヤ人の子供らが自分らの暗い運命を前に、死を恐れぬよう、理解しようとタゴールの作品を演じるシーンが、深く印象に残っている。

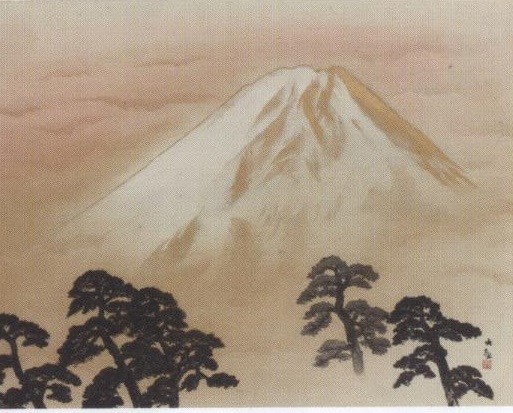

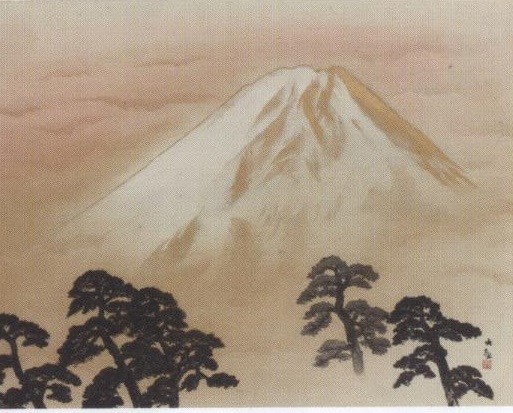

横山大観 正気放光 1955 金色の光が一斉に放たれている富士山。

画像になるとまた違うように見えるな…

タイトルは同じ水戸の藤田東湖の詩「正気の歌」から。冒頭を写す。

「天地正大の氣、粹然(すいぜん)として神州に鍾(あつま)る。

秀でては、不二(ふじ)の嶽(がく)となり、巍巍(ぎぎ)として千秋に聳(そび)え、

注ぎては、大瀛(だいえい)の水となり、洋洋として八洲を環(めぐ)る。」

水戸の書生っぽさが老大家となっても残っていたという大観だから、それでよろしいんや。

岡本一平 村山朝日社長 1912-22 肖像画。洒脱な筆致で夏目漱石のそれを思い出させてくれる。いい感じの「漫画」なんだよなあ。

かの子、太郎というヒトビトと家族だというのを思うと、逆にものすごく真っ当な人なのではと言う先入観があるのだよ…

大谷尊由 大瀧図 1934 171.4x71.5の大きな掛け軸いっぱいに水しぶき、下に青波、イワツバメ飛ぶ光景。

村山龍平の息子・長挙に贈ったもの。

大谷光瑞の弟。彼の書画は思文閣のカタログでよく見たが、かなりたくさん書画が残っている。

兄の大事業・大谷探検隊の財政援助をしたが、例の疑獄事件のため、兄の後も継がず、その後は貴族院議員となった。この絵はその時代のもの。

ああ、やっぱり大谷探検隊が好きだ。

茶の湯で使う羽箒も大小揃って村山に贈り、それがここにある。アメリカの鷲羽根らしい。

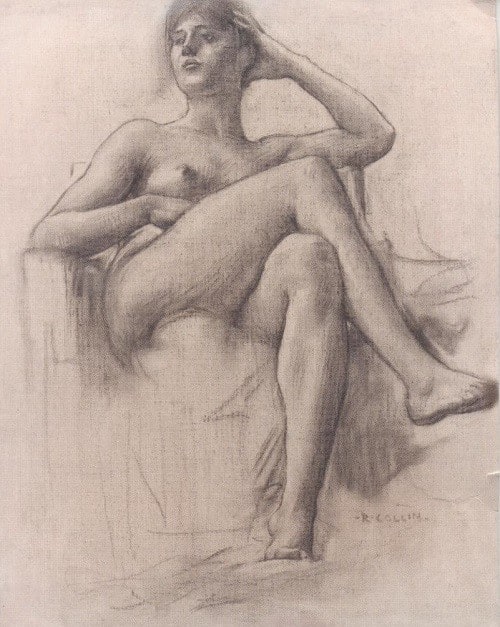

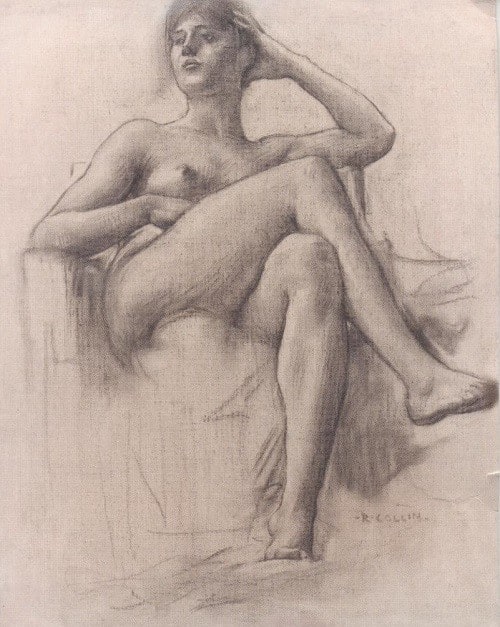

ラファエル・コラン オデオン座天井画の素描 1889頃 美人画。最初に資料で見たとき小磯風な美人にも見えた。いいなあ。天井画自体は行方不明となったそうなので、こうした素描は大事だ。

河合新蔵 風景(初夏の散策) 1910 緑の濃い風景。洋装の人々の後ろ姿。木の影がゾウの神様に似ている。

かれは吉田博の妻・ふじをの姉の夫。

…次女が婿を取って跡取りになってる、というのではなく、やはり博少年の才能に吉田が惚れ込んだというのがいい話だなあ。

吉田博 往く秋 1910 茶色い風景。向こうに白い山々、平地に遠く村。明治の洋画。遠近の面白さ。

堂本印象 藤娘 1955 大津絵のそれを印象風に描く。顔を隠して藤を担ぐ娘。

ここで歌舞伎舞踊「藤娘」について解説が入っている。

六代目による偉業の一つ。演出の変更。

印象 清風 1940 白鷺が一羽、木に止まる。後ろの跳ね毛が風を感じさせる。

薄紫の背景がそっとあるのもいい。

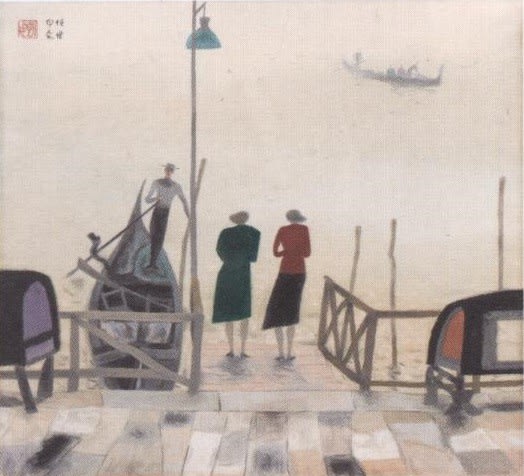

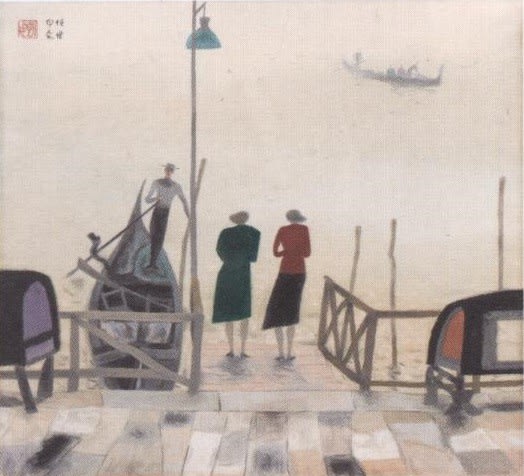

印象 ベニス グラン・カナル 1953 外遊した成果の一。来たゴンドラを眺める・待つ二人の女の後ろ姿。ここではその先は水上のみで建物は見えない。

同じシチュエーションでもゴンドリエのポーズが異なるのが印象美術館に所蔵されているそう。わたしは未見。そちらは建物も描かれている。

時間の推移のようにも思える二作。

印象 回春 1952 …川と土手とを描いている。小高い丘。小屋もぼんやりと。水面には白い木が映る。素直にタイトルをみることにしよう。

印象 背戸の水車 1955 これはもうモダンな筆致・表現のもの。金と黒と緑の抽象的な作品。かっこいいよ。

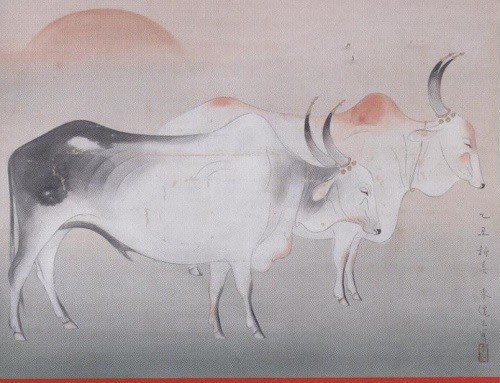

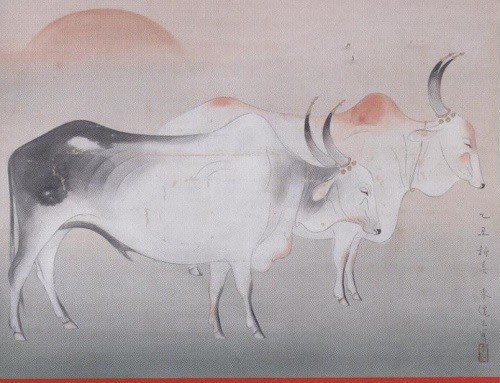

土田麦僊 黎明 1925 丑年だから元旦に牛の絵。二頭の牛が並ぶ。目元に個性がある牛たち。

山口華楊 白梅 1950 メジロかウグイスか実はよくわからないくらいの小鳥が止まる。

ほっとする一枚。

伊藤廉 栗と柘榴 1935 濃いなあ。開いてるのと閉じてるのとがある。ああ、この時代の洋画だなあ。

長くなるので一旦ここまで。

「絵画 村山家ゆかりの画家たち」

このタイトルにある通り、様々な画家たちが朝日新聞社主・村山龍平とその娘婿・長挙をはじめ一家に贈ったり、依頼に応じてその場で即興的に描いた作品が集められている。

これらはHPによると、昨年亡くなられた村山美知子さんが寄贈されたとのこと。

長寿を保たれた美知子さんは長年にわたって村山コレクションの保存に熱心に取り組んで来られたそうで、おかげでわたしたちはこの御影そして中之島の香雪美術館で素晴らしいコレクションを愉しませてもらえている。

チラシ表に選ばれたのは池田遙邨「朝日新聞大阪本社」1960

池田遙邨は「美の旅人」と呼ばれ、50代以降は山頭火の足跡を追ったり、東海道を徒歩で何度も往来したりする人だったが、大大阪の都市美をも楽しく描写する人でもあった。

89年の京近美の池田遙邨の遺作展の宣伝をTVで見て衝撃を受けたのも忘れられない。

92年の高島屋での「美の旅人」展もまことによかった。

この二つの池田遙邨展がわたしの中で、ある種の世界観の変移を起こさせたのだ。

夜の土佐堀川に浮かぶボートも可愛いな。それを柵から見る二人も。

(ここはカップルではなく、ぜひとも「アベック」と言いたい)

ほのぼの大阪。

ちなみにこの頃の大阪朝日新聞社はこれか。

現在はフェスティバルタワー。

中村不折 神武天皇御即位 1916 神武天皇と言えば八咫烏だが、その八咫烏はJリーグの象徴にもなったけれど、ここにはいない。多くの人が集まる中での御即位。中村不折は古代中国、日本神話などに材を取った堅固な油彩画と洒脱な挿絵と書と、三つの方向でいい作品を多く残している。久しぶりに彼のコレクションや作品があつまる書道博物館に出かけたくなった。

安彦良和「神武」は「ナムジ」の続編と言うか同じキャラの現れる物語ではあるけれど、時代は流れ、そこではナムジの息子ツノミが神武の為に命がけになる話が綴られる。

「天孫降臨」はあくまでも勝者側の見方で、敗者は受け入れるしかないわけだが。

ラビンドラナート・タゴール 仏陀に帰命す(ナモ―ブッダ―ヤ) 1916 詩聖タゴールが来日した際にベンガル語で綴ったものがある。

仏教的な言葉をここに記したのはタゴールがそれだからではなく、村山達日本人への言葉であるのだろう。

この時に撮った集合写真はwikiのタゴールの項目に出ている。

大観、川口慧海らも一緒。

また個人的には、タゴールと言えばサタジット・レイの映画や、アンジェイ・ワイダ「コルチャック先生」でユダヤ人の子供らが自分らの暗い運命を前に、死を恐れぬよう、理解しようとタゴールの作品を演じるシーンが、深く印象に残っている。

横山大観 正気放光 1955 金色の光が一斉に放たれている富士山。

画像になるとまた違うように見えるな…

タイトルは同じ水戸の藤田東湖の詩「正気の歌」から。冒頭を写す。

「天地正大の氣、粹然(すいぜん)として神州に鍾(あつま)る。

秀でては、不二(ふじ)の嶽(がく)となり、巍巍(ぎぎ)として千秋に聳(そび)え、

注ぎては、大瀛(だいえい)の水となり、洋洋として八洲を環(めぐ)る。」

水戸の書生っぽさが老大家となっても残っていたという大観だから、それでよろしいんや。

岡本一平 村山朝日社長 1912-22 肖像画。洒脱な筆致で夏目漱石のそれを思い出させてくれる。いい感じの「漫画」なんだよなあ。

かの子、太郎というヒトビトと家族だというのを思うと、逆にものすごく真っ当な人なのではと言う先入観があるのだよ…

大谷尊由 大瀧図 1934 171.4x71.5の大きな掛け軸いっぱいに水しぶき、下に青波、イワツバメ飛ぶ光景。

村山龍平の息子・長挙に贈ったもの。

大谷光瑞の弟。彼の書画は思文閣のカタログでよく見たが、かなりたくさん書画が残っている。

兄の大事業・大谷探検隊の財政援助をしたが、例の疑獄事件のため、兄の後も継がず、その後は貴族院議員となった。この絵はその時代のもの。

ああ、やっぱり大谷探検隊が好きだ。

茶の湯で使う羽箒も大小揃って村山に贈り、それがここにある。アメリカの鷲羽根らしい。

ラファエル・コラン オデオン座天井画の素描 1889頃 美人画。最初に資料で見たとき小磯風な美人にも見えた。いいなあ。天井画自体は行方不明となったそうなので、こうした素描は大事だ。

河合新蔵 風景(初夏の散策) 1910 緑の濃い風景。洋装の人々の後ろ姿。木の影がゾウの神様に似ている。

かれは吉田博の妻・ふじをの姉の夫。

…次女が婿を取って跡取りになってる、というのではなく、やはり博少年の才能に吉田が惚れ込んだというのがいい話だなあ。

吉田博 往く秋 1910 茶色い風景。向こうに白い山々、平地に遠く村。明治の洋画。遠近の面白さ。

堂本印象 藤娘 1955 大津絵のそれを印象風に描く。顔を隠して藤を担ぐ娘。

ここで歌舞伎舞踊「藤娘」について解説が入っている。

六代目による偉業の一つ。演出の変更。

印象 清風 1940 白鷺が一羽、木に止まる。後ろの跳ね毛が風を感じさせる。

薄紫の背景がそっとあるのもいい。

印象 ベニス グラン・カナル 1953 外遊した成果の一。来たゴンドラを眺める・待つ二人の女の後ろ姿。ここではその先は水上のみで建物は見えない。

同じシチュエーションでもゴンドリエのポーズが異なるのが印象美術館に所蔵されているそう。わたしは未見。そちらは建物も描かれている。

時間の推移のようにも思える二作。

印象 回春 1952 …川と土手とを描いている。小高い丘。小屋もぼんやりと。水面には白い木が映る。素直にタイトルをみることにしよう。

印象 背戸の水車 1955 これはもうモダンな筆致・表現のもの。金と黒と緑の抽象的な作品。かっこいいよ。

土田麦僊 黎明 1925 丑年だから元旦に牛の絵。二頭の牛が並ぶ。目元に個性がある牛たち。

山口華楊 白梅 1950 メジロかウグイスか実はよくわからないくらいの小鳥が止まる。

ほっとする一枚。

伊藤廉 栗と柘榴 1935 濃いなあ。開いてるのと閉じてるのとがある。ああ、この時代の洋画だなあ。

長くなるので一旦ここまで。