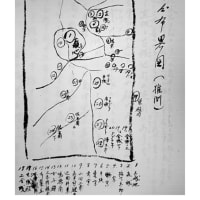

屋号:上花城は宗の本家から分家したお爺様の家系。この家の屋敷は、薩摩時代に島役人としての功績を認められ、島では珍しい二重石垣の家だったという話は以前に書きました。

その屋敷が建てられたのは、上花城2代目の池悦の時で1750年頃のようですが、この屋敷は1898(明治31)年の大型台風で倒壊してしまいます。その後は同じ地区の別の場所へと移り住みますが、石垣だけは暫くそのまま残っていたようです。

もともと家があった場所は、ご先祖様の時代から住んでいた古城地跡付近ですが、昔は随分と山深い場所です。石垣に使った石もそれなりの数が必要だったはずですが、どこから運び込んだのかは不明です。しかし貴重な石であったのは確かだと思います。

その石垣の石について、お爺様の記録にこう書いてありました。

お爺様の父親であった佐久平の代にM山氏に米俵42俵をもって売却し、その石はM山氏の屋敷改築に使用したと。

佐久平の代は明治期ですので、明治31年の大型台風以降の話だと思われます。

米俵42俵とは、当時の値段でいうといったいどのくらいの金額であったのでしょうか。

気になったので調べてみました。

ざっくりですが、その頃の米はだいたい1俵60キロで5円程です。42俵で210円。

物価で見ると、現代は3800倍ほどだということですので、×3800倍で798,000円。

貨幣価値は当時の1円が今の20,000円程だというので、×20,000で4,200,000円

新築の家が1軒建つほどの金額ですね。

石垣は南に面したところに4間(7mほど)が二重であったそうなので、14m分ほどです。それなりの量の石があったのではないかと思われます。

M山氏の屋敷が今も残っていて石垣があるのか?残っているのでしたら、一度拝見したいですね。

しかし42俵の米は家族で消費して何年分に該当するのでしょうかね。

現代で一人1ケ月で5キロといいますので、1年で60キロですから1俵。10人家族だと4年~5年分という計算になります。

歴史ある石積みの石が米に化けたとは何とも残念な話ですが、時代の移り変わりでしょうね。