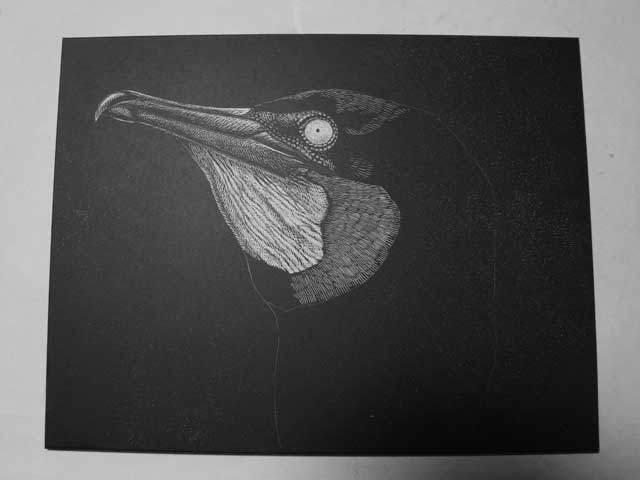

前回の作業の続きです。

ここからはひたすら引っ掻き削る作業を続けます。淡色部、光が当たる部分を重点的に

削ります。

線を重ねて、明暗と質感を出していきます。目のまわりは皮膚が露出しているのでイボ

イボな感じ、喉はシワシワな感じを表現します。

頬の白い部分、細長い飾り羽、そして全体の形を出していきます。今回はこのあと着彩

するので、色を乗せる部分を意識して削っています。これで削る作業はほぼ完了。

ここまで来て、これは何鵜?と思われた方がいらっしゃると思います。正体はブルーの

喉と目がとっても印象的なアオノドウ。北米西海岸に分布する鳥です。完成版は個展で

展示するので、ここでお見せできるのは一部だけ。

<個展「鵜会」について、詳しくはこちら>

11月23日の講座の参加者募集中。

「鳥のフィールドサイン観察ガイド」も販売します

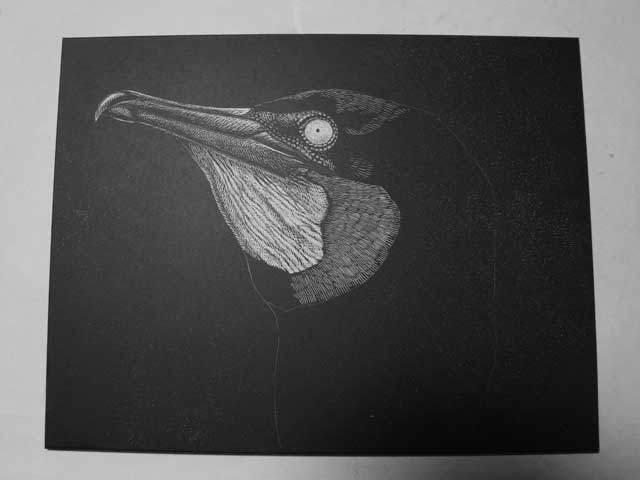

ここからはひたすら引っ掻き削る作業を続けます。淡色部、光が当たる部分を重点的に

削ります。

線を重ねて、明暗と質感を出していきます。目のまわりは皮膚が露出しているのでイボ

イボな感じ、喉はシワシワな感じを表現します。

頬の白い部分、細長い飾り羽、そして全体の形を出していきます。今回はこのあと着彩

するので、色を乗せる部分を意識して削っています。これで削る作業はほぼ完了。

ここまで来て、これは何鵜?と思われた方がいらっしゃると思います。正体はブルーの

喉と目がとっても印象的なアオノドウ。北米西海岸に分布する鳥です。完成版は個展で

展示するので、ここでお見せできるのは一部だけ。

<個展「鵜会」について、詳しくはこちら>

11月23日の講座の参加者募集中。

「鳥のフィールドサイン観察ガイド」も販売します

地本義信さんが主催する生物の細密画教室からお誘い頂き、鳥の絵についてお話ししてきました。生物を描く人たちを前に話すのは初めてのこと。いったい何を伝えれば良いのか…。結果、鳥そのものの理解を深めて頂くことが大切と思い立ち、骨や羽毛の標本を持ち込んで形のとり方や描くポイントなどを解説しました。質疑応答では具体的なポーズや個々の種の描き方について質問があり、十分説明し切れない部分があったかも知れません。解説する側にも瞬発力と技術が必要と痛感しました。

標本を見ながら、翼や足のつくりなどを解説。

頭骨を見て関節の位置などを確認。これはカワセミです。

標本を見ながら、翼や足のつくりなどを解説。

頭骨を見て関節の位置などを確認。これはカワセミです。

昨年末から関わらせて頂いた「ドラえもん もっと!ふしぎのサイエンス」が発売されました。学習漫画とふろくがセットになっています。今号の学習漫画の特集は、光と色のふしぎ、大空を飛べるひみつ大解剖!鳥、感染症のサイエンスの3テーマ。鳥ページのイラスト制作と、記事について少し協力させて頂きました。空を飛ぶための工夫や生態などが漫画で紹介されているので、情報量が多い割に読みやすいと思います。光と色の特集では生物の構造色について解説されているので、こちらもおすすめです。

ドラえもん もっと!ふしぎのサイエンス Vol.6

2200円+税 小学館(上↑のサイトから購入できます)

ドラえもん もっと!ふしぎのサイエンス Vol.6

2200円+税 小学館(上↑のサイトから購入できます)