今回は低屋根改造されたクモハ43の800代を紹介します。元々は沼津機関区に所属し身延線用として働いていましたが、「合いの子」43810とともに75年北松本に移り、麻績 (77年聖高原に改称)-松本-上松間ローカル用として働きました。

しかし、77-78年からの115系投入の玉突きにより中央・篠ノ井線松本ローカルの旧国による運用はなくなり (運用移管77.8.10付)、43800, 43802は廃車の運命に。43804と43810は大糸線に転じ1981年の大糸線新性能化まで活躍しました。因みに78年に両者の命運を分けたのは電動発電機の容量。800, 802は1kwの容量しかなかった一方、804, 810は3kwと大容量だったためです (当時、北松本支所への取材より)。またこれに押し出されて比較的状態の悪かったクモハ51などが廃車になりました。

因みに、クモハ43800は77.9.6に、クモハ43802は77.8.31に北松本支所から長野工場に回送され解体されました。回送のスジは、176レ機次 北松本13:54→南松本14:07- 671機次 南松本20:27→篠ノ井22:39 - 8397レ ヨ前 篠ノ井23:13→長野工場 23:26 でした。いずれも廃車日付は1977.9.9です。

因みに同時に廃車となった他の車両の回送日は、51011 8/9 51032 8/10 55037 8/15 41800 8/17 55026 8/18 55049 8/25 55430 9/1 55439 9/7でした。

なお、大糸線に転じたクモハ43804は、大抵サハ45の次位に連結され、ほとんど中間電動車化していました。半室運転台だったためでしょうか。

それやこれやで、このクモハ43800のグループは、うまく撮れた写真が一枚もありません。忸怩たる思いが残ることになってしまいました。

まずはクモハ43800から。この当時なぜか車体に表示されている形式番号と個体番号の間が新性能車のように空けて書かれています。

そして43800の製造銘板。昭和8年度に大阪鉄工所にてモハ43004として製造されました (『関西国電50年』によると落成は昭和9年3月だったようです)。

そして、明科行き (1231M→1226M) 、聖高原 (旧称麻績)行き (1225M) で活躍するクモハ43802。

このクモハ43802については車内の様子もご覧下さい。車内はニス塗りではなくモスグリーンのペンキ塗りになっていました。半室運転台が、正面かぶりつきご所望の「鉄ちゃん」に嬉しいですね。

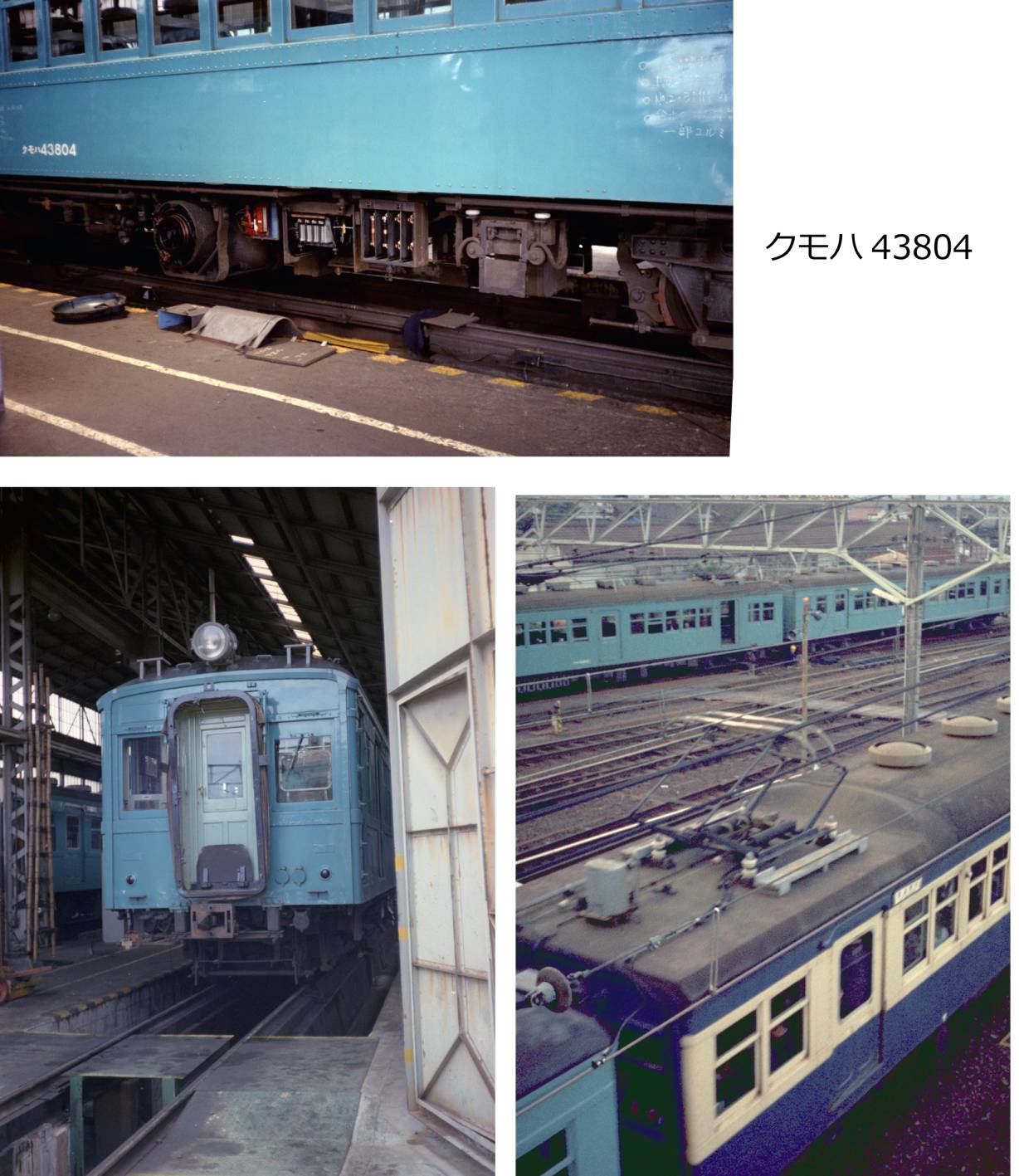

そして、このグループではもっとも長寿を誇ったクモハ43804。

まずは木曾福島行きローカル (1228M) で活躍していた頃の写真。夕方高感度フィルムを使ったこともあって画像が荒れています。正面貫通扉の塗色にご注目!!

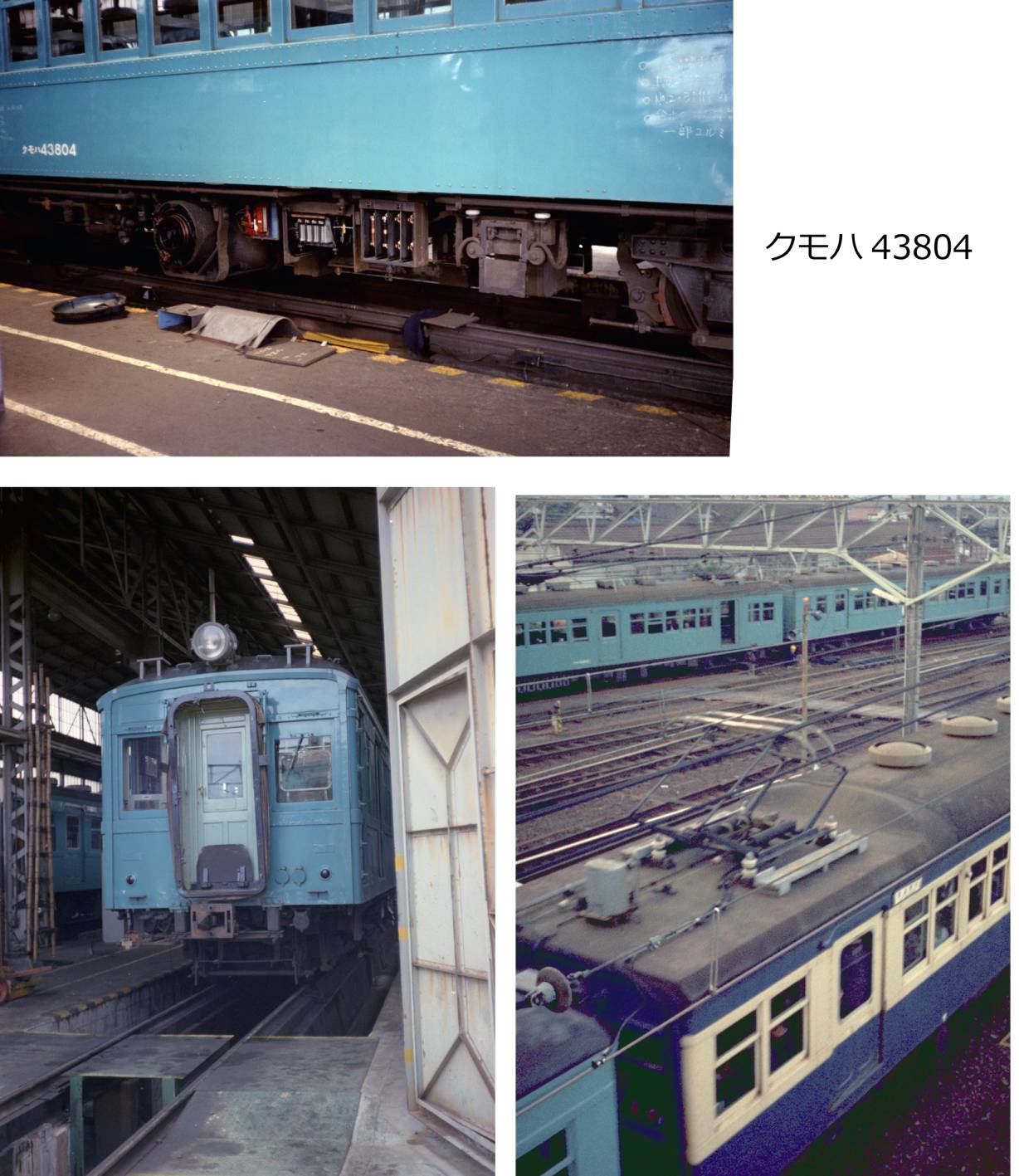

大糸線時代。ほぼ中間電動車化しています。この頃は一眼レフを使っているので画像自体のクオリティはよいのですが、何せ正面が見えないので...

そして、まだスカ色が維持されており、中央西線ローカルで活躍している頃の写真。たぶん1233M麻績行きでしょう。また正面が見えない... (泣)。

そしてクモハ43804の部分写真。北松本支所での点検中の様子。そして正面。貫通路の塗色が、室内用のモスグリーンになっているのが明確です。この塗り分けだから、ほとんど中間電動車化していたのか... まぁ、半室運転台だからということが最大の理由だとは思いますが。そして、まだスカ色時代、低屋根パンタ部分を松本駅の跨線橋から狙いました。

因みに、このクモハ43800グループの車歴は

クモハ43800 (原番号モハ43004)

製造 1934.3.3 (大阪鉄工所) '34.7.18大ミハ→'50.3.10更新修繕I(吹田工)→'50.9.16東チタ→'56.2.20更新修繕II(豊川工)→'60.4.20東イト(田町電車区伊東支区)→'59.2.11静トヨ→'65.2.19改番(43004→43800)→'65.3.7低屋根化改造(浜松工)→'65.3.17静フシ→'69.4.11静ヌマ→'75.3.7長キマ→[75-9長野工全検]→'77.9.9廃車 長キマ

なお'75.7-18~8.17の第一種休車を経る(おそらく全検期限延長のため)

クモハ43802 (原番号モハ43022)

製造 1934.3.2 (川崎車両) '34.7.16大ミハ→'50.2.28更新修繕I(吹田工)→'50.9.16東チタ→'55.11.21更新修繕II(豊川工)→'60.4.20東イト→'64.2.5静ママ→'65.3.3※低屋根化改造(浜松工)および改番→'65.3.10静フシ→'69.4.11静ヌマ→'75.3.4長キマ→[75-7長野工全検]→'77.9.9廃車 長キマ

※車歴簿確認データでは3.3、『関西国電50年』では3.9

クモハ43804 (原番号モハ43025)

製造 1934.9.8 (日本車輌) '34.9.19大ミハ→'49.12.20更新修繕I(吹田工)→'50.9.26東チタ→'55.8.16更新修繕II(豊川工)→'60.4.20東イト→'64.2.5静ママ→'65.3.10静フシ→'65.3.13改番→'65.3.17低屋根化改造(浜松工)→'69.4.11静ヌマ'→'75.3.25長キマ※→'82.2.12廃車 長キマ

※上記転属経歴は北松本支所での車歴簿確認データより。但し『旧型国電ガイド』では次のように書かれている。'58.2.21静ママ→'61.1.15静トヨ→'65.3.18静フシ(→静ヌマ)→'75.3.4長キマ

以上北松本支所での車歴簿確認データ、『関西国電50年』(1982, 鉄道史資料保存会)『旧型国電ガイド』(1981, ジェー・アール・アール)および一部現車確認より

なお、参考に中央西線・篠ノ井線ローカルの76年当時の旧国運用について記します。

A51運用

上松←回820M-木曾福島

上松-----------821M--→松本-回821M→北松本 [交・特・仕・大]

A52運用

松本←回1225M北松本

松本-----1225M---→麻績

松本←----1222M----麻績

木曾福島←1232M----松本

A53運用

上松←回820M-木曾福島

上松-----------821M--→松本[仕]

松本-1231M--→明科

松本←-1226M--明科

松本-----1233M---→麻績

木曾福島←------松本-----1228M----麻績

A54運用

上松←回820M-木曾福島

上松-----------821M--→松本

松本-1231M--→明科

松本←-1226M--明科

松本-----1233M---→麻績

木曾福島←------松本-----1228M----麻績

いずれも北松本 McTc編成

(当時、松本運転所への取材による)

朝の上り上松→松本間821Mが6輌、松本-麻績間の1225, 1222Mおよび松本→木曾福島の1232Mが2両単独、あとは4両の列車でした。

なお、駅名の麻績は77年に聖高原に改称されたはずです。圧倒的に旧称の方が歴史と風情があって良い名前だったのに...

しかし、77-78年からの115系投入の玉突きにより中央・篠ノ井線松本ローカルの旧国による運用はなくなり (運用移管77.8.10付)、43800, 43802は廃車の運命に。43804と43810は大糸線に転じ1981年の大糸線新性能化まで活躍しました。因みに78年に両者の命運を分けたのは電動発電機の容量。800, 802は1kwの容量しかなかった一方、804, 810は3kwと大容量だったためです (当時、北松本支所への取材より)。またこれに押し出されて比較的状態の悪かったクモハ51などが廃車になりました。

因みに、クモハ43800は77.9.6に、クモハ43802は77.8.31に北松本支所から長野工場に回送され解体されました。回送のスジは、176レ機次 北松本13:54→南松本14:07- 671機次 南松本20:27→篠ノ井22:39 - 8397レ ヨ前 篠ノ井23:13→長野工場 23:26 でした。いずれも廃車日付は1977.9.9です。

因みに同時に廃車となった他の車両の回送日は、51011 8/9 51032 8/10 55037 8/15 41800 8/17 55026 8/18 55049 8/25 55430 9/1 55439 9/7でした。

なお、大糸線に転じたクモハ43804は、大抵サハ45の次位に連結され、ほとんど中間電動車化していました。半室運転台だったためでしょうか。

それやこれやで、このクモハ43800のグループは、うまく撮れた写真が一枚もありません。忸怩たる思いが残ることになってしまいました。

まずはクモハ43800から。この当時なぜか車体に表示されている形式番号と個体番号の間が新性能車のように空けて書かれています。

そして43800の製造銘板。昭和8年度に大阪鉄工所にてモハ43004として製造されました (『関西国電50年』によると落成は昭和9年3月だったようです)。

そして、明科行き (1231M→1226M) 、聖高原 (旧称麻績)行き (1225M) で活躍するクモハ43802。

このクモハ43802については車内の様子もご覧下さい。車内はニス塗りではなくモスグリーンのペンキ塗りになっていました。半室運転台が、正面かぶりつきご所望の「鉄ちゃん」に嬉しいですね。

そして、このグループではもっとも長寿を誇ったクモハ43804。

まずは木曾福島行きローカル (1228M) で活躍していた頃の写真。夕方高感度フィルムを使ったこともあって画像が荒れています。正面貫通扉の塗色にご注目!!

大糸線時代。ほぼ中間電動車化しています。この頃は一眼レフを使っているので画像自体のクオリティはよいのですが、何せ正面が見えないので...

そして、まだスカ色が維持されており、中央西線ローカルで活躍している頃の写真。たぶん1233M麻績行きでしょう。また正面が見えない... (泣)。

そしてクモハ43804の部分写真。北松本支所での点検中の様子。そして正面。貫通路の塗色が、室内用のモスグリーンになっているのが明確です。この塗り分けだから、ほとんど中間電動車化していたのか... まぁ、半室運転台だからということが最大の理由だとは思いますが。そして、まだスカ色時代、低屋根パンタ部分を松本駅の跨線橋から狙いました。

因みに、このクモハ43800グループの車歴は

クモハ43800 (原番号モハ43004)

製造 1934.3.3 (大阪鉄工所) '34.7.18大ミハ→'50.3.10更新修繕I(吹田工)→'50.9.16東チタ→'56.2.20更新修繕II(豊川工)→'60.4.20東イト(田町電車区伊東支区)→'59.2.11静トヨ→'65.2.19改番(43004→43800)→'65.3.7低屋根化改造(浜松工)→'65.3.17静フシ→'69.4.11静ヌマ→'75.3.7長キマ→[75-9長野工全検]→'77.9.9廃車 長キマ

なお'75.7-18~8.17の第一種休車を経る(おそらく全検期限延長のため)

クモハ43802 (原番号モハ43022)

製造 1934.3.2 (川崎車両) '34.7.16大ミハ→'50.2.28更新修繕I(吹田工)→'50.9.16東チタ→'55.11.21更新修繕II(豊川工)→'60.4.20東イト→'64.2.5静ママ→'65.3.3※低屋根化改造(浜松工)および改番→'65.3.10静フシ→'69.4.11静ヌマ→'75.3.4長キマ→[75-7長野工全検]→'77.9.9廃車 長キマ

※車歴簿確認データでは3.3、『関西国電50年』では3.9

クモハ43804 (原番号モハ43025)

製造 1934.9.8 (日本車輌) '34.9.19大ミハ→'49.12.20更新修繕I(吹田工)→'50.9.26東チタ→'55.8.16更新修繕II(豊川工)→'60.4.20東イト→'64.2.5静ママ→'65.3.10静フシ→'65.3.13改番→'65.3.17低屋根化改造(浜松工)→'69.4.11静ヌマ'→'75.3.25長キマ※→'82.2.12廃車 長キマ

※上記転属経歴は北松本支所での車歴簿確認データより。但し『旧型国電ガイド』では次のように書かれている。'58.2.21静ママ→'61.1.15静トヨ→'65.3.18静フシ(→静ヌマ)→'75.3.4長キマ

以上北松本支所での車歴簿確認データ、『関西国電50年』(1982, 鉄道史資料保存会)『旧型国電ガイド』(1981, ジェー・アール・アール)および一部現車確認より

なお、参考に中央西線・篠ノ井線ローカルの76年当時の旧国運用について記します。

A51運用

上松←回820M-木曾福島

上松-----------821M--→松本-回821M→北松本 [交・特・仕・大]

A52運用

松本←回1225M北松本

松本-----1225M---→麻績

松本←----1222M----麻績

木曾福島←1232M----松本

A53運用

上松←回820M-木曾福島

上松-----------821M--→松本[仕]

松本-1231M--→明科

松本←-1226M--明科

松本-----1233M---→麻績

木曾福島←------松本-----1228M----麻績

A54運用

上松←回820M-木曾福島

上松-----------821M--→松本

松本-1231M--→明科

松本←-1226M--明科

松本-----1233M---→麻績

木曾福島←------松本-----1228M----麻績

いずれも北松本 McTc編成

(当時、松本運転所への取材による)

朝の上り上松→松本間821Mが6輌、松本-麻績間の1225, 1222Mおよび松本→木曾福島の1232Mが2両単独、あとは4両の列車でした。

なお、駅名の麻績は77年に聖高原に改称されたはずです。圧倒的に旧称の方が歴史と風情があって良い名前だったのに...

旧型国電の室内の淡緑色塗りつぶしですが、昭和40年代初めの常磐線から始まっています。身延線のクモハ60800台は常磐線から来た車が多く、室内が淡緑色になっていました。淡緑色塗りつぶしは地方にも広がっており、変わったところでは四国のオハ61系でも見られ、木製の背ずりまで塗られて室内が緑1色になっていました。

なるほど。おそらく身延線からの転入車はヒーター設置が行われなかった可能性がありますね。43810も大糸線に転じてからは中間に封じられることが多かったとのネット上の書込みもありますし...