年代記のように日本史を追ってきた『映像論B』だが、今週から新しいターンに入った。ここからは年代に関係なく、日本人の心性を象徴するトピックを映画の中に発見していく旅となる。

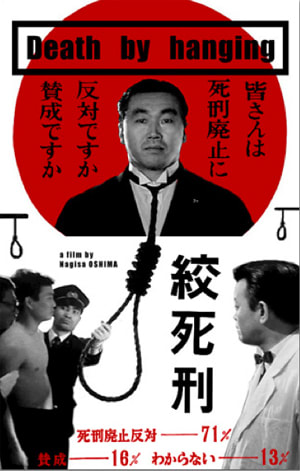

絞死刑

1968年 大島渚 監督

一般人のほとんどが知らない死刑執行室の精密な描写から、映画は始まる。

在日コリアンの死刑囚"R"が、殺人および強姦致死の罪で今まさに絞首刑に処せられようとしている。首に縄がかけられるが、縛られた手の震えを彼は止めることができない。床板を外すボタンが押され、彼の身体は宙にぶら下がる。だが数十分たってもRの脈は停まらず、彼は生き残ってしまった。

意識を取り戻した彼は、自分が"R"である事を思い出せない。刑事訴訟法の条文には「心神喪失状態にある者を処刑する事はできない」とある。刑務官たちは職務を遂行するため、あの手この手で彼の記憶とアイデンティティを回復しようとする…

+ + +

映画製作当時の世論調査(1967年)によると「死刑廃止 反対71% 賛成16% わからない13%」。今はどうなのだろうと思って調べたら、直近の調査(2004年)では「死刑廃止 反対81% 賛成6% わからない13%」だった。

死刑を執行している国って、国際的には少数派なのだが(アメリカ以外の欧米"先進国"のほとんどは廃止されている)この調査からすると、日本では死刑推進の方が多数派ということか。

もちろん廃止反対であろうと賛成であろうと、それぞれ論拠があり、またそれぞれに反論もあるだろう。デリケートな問題だ。講義の最初に、教室の学生にもきいてみた。

あなたは死刑に賛成?反対?「死刑はない方が良いと思う」なんで?「えーと…やっぱり人を殺すのは良くない…」あなたは?「死刑はあった方が良い。死刑がないと犯罪に歯止めがなくなる」あなたは?「"冤罪"がある以上、死刑ってマズいんじゃないかと」あなたは?「人を殺したら死刑で殺されても仕方ない」

正解はない。ただ、こういった問題を議論する時、絶対になくしてはならないのは、自分が死刑囚になる可能性を思い浮かべたり、逆に被害者側だったら、あるいは刑を執行する立場だったら、と仮定する「想像力」ではないだろうか。

死刑囚や犯罪者を、あるいは被害者を、1本引いた線の向こう側に置いて、線のこちら側の「フツーの日本人」と自分を決めつけて安穏としている人間が、机上の空論で裁くことのできるような問題では、断じてない。

だが、しかし、そんなふうに生真面目な言葉で説くのではなく、映像でおもしろおかしく見せ、強引に観客を「想像」の渦中に引きずりこんでしまう。観念ではなく、体験として、この問題を深くつきつけてくる。本作はそんな凄まじい映画だ。

主人公の犯人像には、少年犯罪史上有名な「小松川事件」が、ほぼ正確に用いられている。

映画製作の6年前、現実に行われた死刑を、「もしそれが失敗したら…?」という「if」の視点から捉え直し、刑務官や医師、教誨師、検事といった関係者たちの偽善的な台詞やドタバタ劇を通して、「死刑とは何か」「それを行う"国家" とは何なのか」観客である我々自身の内部に問いかけてくる。

+ + +

(ここからは物語を最後まで紹介しています。これから観る予定の方はご注意ください)

幕開け。さほど広くない処刑場の室内で右往左往する役人たちのやりとりは、まるで不条理な舞台芝居をみているようだ。予想もつかない事態に慌てる彼らがつい漏らす台詞からは、主観的には善意あふれる「普通の日本人」たちが発する在日、貧困、定時制、犯罪者、障害者…への差別意識が次々に溢れ出て、ブラックな笑いがたっぷりだ。

青年Rは自分が死刑になった事、そして再び死刑になる事を、決して納得しようとしない。「ぼくは、ぼくがRである気がどうしてもしないんです」苛立つ役人たち。

「犯行の模様を再現したら思い出すんじゃないか」と誰かが言い出し、よしそうしようとドアを開いて彼らが「外」に出るあたりから、がぜん「芝居」が「映画」として拡がり始める。人々が行き交う現実の街を、夕陽のさす河原を、とぼとぼ歩いていく青年と、ぞろぞろついていく制服の刑務官たちの、異様な姿。

犯行現場となった校舎の屋上に皆が行くと…殺された女性が実際に「いる」。刑務官の1人が青年の役を演じて、彼女を「絞め殺す」。すると実際に彼女は死んでしまう…その瞬間、全員再び処刑場の中に戻っている。

ここまでの場面は映画という虚構ならではの、観客に対する「たとえ話」だったのか?…と思いきや、実際に処刑場の床には女性の死体が横たわっている!しかも、役人の中にも女が見える者と見えない者がいる…さあこの女をどうする?

…と、話はどんどん展開していき、観客はこの不条理な「虚構」の渦中に放り込まれてしまう。

ことあるごとに「私ゃこんな仕事に向いておらんのだ」とぼやく所長。何か問われると「勉強が足りませんもので…」と謙遜する刑務官。「人間同士、話せばわかる」と説く教育部長。一向に指示もせず事の次第を傍観しているだけの検事。

誰もが職務に忠実な愛国者たちだ。だが、仕事がうまく運ばない焦りから、次第に彼らの偽善は剥がれ落ち、本音がどんどん出てくる。

判決文を何度聞かされても、青年はいちいち問い直す。

「"劣情"って何ですか?」「"家族"って何ですか?」「"国家"って何ですか?」

役人は答えに詰まり続ける。青年は自分がRである事を、ついに認めることができない。

やがて疲れ果てた役人たちは畳に車座となり、横たわるRと女を囲んで、猥歌をがなりながら茶碗酒を酌み交わす。

酔っぱらって誰彼かまわず抱きつきキスしまくる教誨師。無実の戦犯として抑留された自らの不運を訴える医師。戦争で大量虐殺に加担した経験を得意げに話す所長。

「つまり、アレですな」と教育部長が座をまとめる。「戦争で人を殺すのもお国のため。死刑で人を殺すのもお国のため」「そういった人殺しのない世の中が一日も早く来るように、乾杯しようではありませんか」「乾杯」「乾杯ーッ!」

「国家って何ですか」青年はくりかえす。「あなたが国家ですか。国家って誰ですか」いやあ国家というのはもっと全体的なそのう…と、しどろもどろになる役人。「ぼくは誰でもない"国家"に殺されるのは嫌です。ぼくは国家に殺されたくはありません」

ついに検事が言う。「出て行きたまえ」「君はもはやRではない。Rでない君を国家は殺すことができない。出ていきたまえ」

部屋の外に出ようとドアを開いた青年は、しかし、外からの圧倒的な光線に目が眩み、部屋を出ることができない。

その時、検事が再び断定的な口調で告げる。「なぜ、いま君は外に出られなかったか。ドアの向こうは国家だ。君はいま知ったのだ。国家は君だ。国家は君の中にある」

青年は、ついに納得した。

再び刑場に戻った彼は、今度こそ抵抗もせず、目隠しをされる。首に縄をかけられる。再びボタンが押され、体が宙に浮く。死刑は執行された。

検事が関係者一人一人にねぎらいの言葉をかける。

「お疲れ様でした」

「あなたも、お疲れ様でした」

「あなたも」

「あなたも」

「あなたも」

「あなたも。この映画を観てくれた、あなたも」

ブラックアウト。

いやあ、もの凄い映画である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます