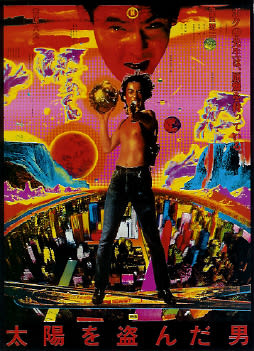

太陽を盗んだ男

1979年 長谷川和彦 監督

というわけで多摩美の『映像論B』。先週、先々週と60年代高度経済成長期を描いた映画を紹介したが、今週はその高度成長が終焉を迎えた後の70年代映画だ。

無気力な毎日を送る中学教師が、交番を襲って拳銃を手に入れ、原子力発電所に侵入してプルトニウムを盗み出し、自宅のアパートで原子爆弾を製造する事に成功。彼は原爆を武器に、日本政府に対して様々な要求をし始める…というプロット。

まずは主人公を演じる沢田研二が、ものすごく魅力的だ。教室では生徒にテキトーに自習させ、風船ガムをくちゃくちゃやりながら居眠りしている、「デモシカ教師」。教師という退屈な「仕事」をこなすだけの毎日に鬱屈し、影ではジョギングしてみたりシャドーボクシングしてみたりと、何か焦燥感にかられて見えない「敵」と闘っているような青年。

原爆の製造には異様な執念を燃やして知恵とエネルギーをふりしぼるものの、いざ原爆を完成させて「権力」を手に入れた瞬間、実現したい「欲望」など何ひとつ持ち合わせていないことに気づく、薄っぺらな男。

それは教師というよりもまるで、受験戦争に闘志を燃やして熱中したものの、受験に成功したとたん燃え尽きて何も目標がなくなってしまった受験生、のように見える。

70年代は「しらけ」の時代とも呼ばれる。

60年代の学生運動や労働運動のような「明日への希望や理想」が、結局は権力に押しつぶされ、オイルショック以後の不景気で空中分解し、浅間山荘事件のように卑小な形で自滅していった、その失望と虚無感。主人公はまさにそのような、時代の「宙吊り」気分の象徴なのかもしれない。

一方、その主人公を追い詰める刑事を圧倒的な存在感で演じるのが、菅原 (『仁義なき戦い』) 文太。

70年代論だの、核や天皇制への問題提起だの、様々な解釈の可能なこの映画だが、ここでは、この刑事に対する主人公の一方的な片思いを描いたホモセクシュアルな純愛映画と読み解いてみたい。

そう考えると、この刑事の新聞記事を壁に貼っては毎晩見つめ、交渉相手としてこの刑事にこだわり続ける主人公の粘着ぶりがよくわかる。また、当時はトランスセクシャルな魅力が売り物だった沢田と、マッチョな「アニキ」としてその筋からも絶大な支持を受けていた菅原を主役の2人に据えた、キャスティングの妙味も理解できるではないか。

とはいえ後半になると、カーチェイスの末トレーラーに突っ込んでも無事だったり、ヘリコプターにぶらさがって空中から落下しても生存したり、至近距離の銃弾を何発くらっても立ち上がって主人公を追い詰めていくこの刑事…いや文太アニキの、ターミネーターか!と突っ込みを入れたくなるぐらい非現実的で圧倒的なパワーが、映画を乗っ取り始める。痛快無比!

全体としてのトーンは、明らかに同時期のアメリカン・ニューシネマのそれだ。

参照すべきは、ただひたすら破滅に向かって走り続ける『俺たちに明日はない』から『バニシング・ポイント』や『ダーティ・メリー/クレイジー・ラリー』といった自己破産的アンチヒーロー映画の数々だろう。

なりゆきで銀行強盗してしまったがにっちもさっちもいかなくなる『狼たちの午後』のアル・パチーノ。内向するフラストレーションをどんどんどんどん貯めこみながら、鏡の前で早撃ちの練習を続ける『タクシー・ドライバー』のロバート・デ・ニーロ。あるいは、さえない探偵稼業を続けながらアパートで猫に餌をやる『ロング・グッドバイ』のエリオット・グールドをこれに加えても良い(本作でも主人公は一人暮らしのアパートでノラ猫をかわいがっている設定)。

最後に一言つけ加えると、こういったニューシネマ同様に本作のサウンドトラックも実にかっこいい!

ギターやエレピを主体とする、いわゆるクロスオーバー路線のバンドサウンドなのだが。緊迫感を煽るアクション映画の定石的スコアではなく、カーチェイス場面にスウィートなナンバーを合わせるなど、シャレたセンスが全篇に溢れて楽しい。ちなみに音楽は沢田研二と縁の深い井上 (『太陽にほえろ』) 堯之バンド。

日本映画。 うーん、奥が深い!

ジュリーも文太兄ぃも、めちゃ青いです(笑)

ある意味、青春映画ですねこれは。

そうそう、この映画の車両はマツダなんですね。そう言えば、同じ79年にスタートしたTVの『西部警察』は日産がスポンサーで、TVなのにこの映画に輪をかけてド派手なカーチェイスや爆破を見せてくれてましたね(笑)

沢田研二がやはりテロリストを演じた『ときめきに死す』とか、高倉"健さん"が新幹線に爆弾をしかける『新幹線大爆破』とか、松田優作のクールっぷりと鹿賀丈史の最狂演技のコントラストが最高な『野獣死すべし』とか、草刈正雄が南極まで歩く『復活の日』とか…

とにかく70年代後半から80年代半ばの日本映画のハッチャけぶりは、特筆すべきものがあります。