☆☆

☆☆

阿難(あなん、アーナンダ、阿難陀の音写略、名前は後述)は、釈迦の十大弟子の一人。多聞第一(たもん・だいいち)と称せられた。摩訶迦葉の跡を継いで仏法付法蔵の第3祖となった。

名前 [編集]サンスクリット:Ānanda(आनन्द)

パーリ:Ānanda

カタカナ表記:アーナンダ

音写:阿難陀

音写(略):阿難

漢訳(意訳含む):歓喜・慶喜

各種仏典には、仏弟子や龍王をはじめとして、nanda(難陀)という名前が頻繁に登場する。たとえば孫陀羅・難陀も本項の阿難陀と名前が似ているため、よく混同されるが別人である。

人物・出身 [編集]彼の出身は経典によって諸説あり一致しない(後述)が、一般的には釈迦の従弟で、様々な経典に釈迦とその教団に違背した悪人として描かれている提婆達多の弟と言われる。

彼は、釈迦が成道した夜に生まれたといわれる。大智度論によると、彼の父である斛飯王(こくぼんのう、ドロノダーナ)が、釈迦の実父である浄飯王(じょうぼんのう、スッドダーナ)のもとに使者を送り、阿難の誕生を知らせた時、浄飯王は非常に喜んだので「アーナンダ(歓喜)」と名づけられたといい、また国民は皆、王子の誕生を喜び、それによって名づけられたともいわれる。彼も阿那律などの諸王子と共に釈迦仏の元に赴き仏弟子となった。時に釈迦が55歳、阿難が25歳といわれる(もしくは8歳で沙彌=年少の修行者となったという説もある)。

なお、『仏本行集経』によると、出家する時に釈迦仏から許しを得ず、阿難と提婆達多の2人だけは、雪山(ヒマラヤ)のふもとの長老、優波陀(ウバッダ)に就いて出家し具足戒を受け、師の許しを得て仏所へ赴いて弟子となったとされる。

彼は美男子ゆえに、女難を被ることが度々あったと言われるが、志操堅固にして身を護り修行を全うした。また智慧多くして諸経を持誦していたが、心を摂する点に欠け、定と慧が均等でなく、漏尽通を起くことができず、仏の入滅時には未だ有学の人で阿羅漢果を得ていなかったと言われる。

釈迦の養母・摩訶波闍波提(まか・はじゃはだい=マハー・プラジャパティー)たちが出家する際、釈迦が女人の出家をなかなか認めなかったので、阿難が釈迦仏を説得し、釈迦が女人の出家を認めるようになったことは特筆する点である。

出家後、釈迦が死ぬまで25年間常に近侍し、身の回りの世話も行っていた。そのため釈迦の弟子の中で教説を最も多く聞きよく記憶していたので「多聞第一」といわれ、第1回の経典結集には彼の参加が望まれたが、当時結集への参加資格であった阿羅漢果を未だ得ていなかったので、釈迦の後継者であった摩訶迦葉(まかかしょう)は、阿難の参加を認めなかった。そのため彼は熱誠を込めて瞑想修行を続け、あるときその疲れから寝具に倒れ込んだ拍子に忽然と悟り、ついに阿羅漢果に達したという。ときに経典結集当日の朝のことであったという。

こうして王舎城・七葉窟にて行われた第1回の経典結集に晴れて参加した阿難は、記憶に基づいて釈迦の教えを口述し、経典が編纂されたという。漢訳経典の冒頭の「如是我聞」という決り文句は、「我は仏陀からこのように聞いた」という意味であるが、この「我」とは多くがアーナンダであるとされる。

仏の入滅の前後には悲嘆慟哭したので、阿那律から制止されたといわれ、また経典の結集の際にも経典以外の戒律などは細部の点を覚えておらず、他の弟子衆や摩訶迦葉から「なぜ釈迦仏に細かい点を質問しなかったのか?」と責められたという話も伝わっている。

阿育王経巻7、阿育王伝巻4、法顕の仏国記、また玄奘の大唐西域記などによると、彼はマガダ国やヴェーサリー国の離車族(リッチャヴィ=ヴァッジ国)族の人々から厚く信頼されていたといい、彼は自分の死後に遺骨が争奪されることを憂い、ガンジス河の中洲において、マガダ国の阿闍世(アジャータサットゥ)王と離車族が相来した後に、舟中から虚空に上昇し、火光三昧に入って120歳にて没し、その遺骨をそれぞれ二分して両岸に落としたという伝説がある。各国の王は、その遺骨を奉じ塔を建立したといわれる。

チベット仏教では、グル・パドマサンバヴァが出家する際に授戒した偉大な師としても知られている。

出身の諸説について [編集]阿難及び釈迦族の系図は経典によって様々であり、一致しないがここでは主だった説を記す。

白飯王(はくぼんのう、シュクロダーナ)の子、兄:阿難、弟:提婆達多(五分律の説)

斛飯王の子、兄:提婆達多、弟:阿難とする(大智度論の説)

甘露飯王(かんろぼんのう、アムリトダーナ)の子、兄:阿難、弟:提婆達多(起世経、衆許摩訶帝経の説)

白飯王の子、兄:アーナンダ、次男:ウパダーナ、三男:デーヴァダッタ(南伝マハーヴァストゥの説)

登場作品 [編集]西遊記にも釈迦如来の弟子として迦葉とともに登場している。もっとも、二人で三蔵法師に賄賂を求めるというキャラクターになっている。

手塚治虫の「ブッダ」にも主要キャラクターとして登場するが、そのキャラクターは史実とはいささか異なる。詳しくは「ブッダ」の項を参照。 (Wikipdeia より)

☆☆

阿難陀 あなんだ

多聞 (たもん) 第一といわれる。

お釈迦さまの説法をもっとも沢山聞いたということ。

説法を沢山聞けたのは、

お釈迦さまの秘書的役割を勤めていたため。

修行は未完成ながら、

人柄の良さから多くの人に推薦され約20年勤めた。

阿那律と同様お釈迦様のいとこと言われている。

出家も阿那律と一緒。

お釈迦様より30才くらい若く、美男子、やさしい、

世話好き、と伝えられている。

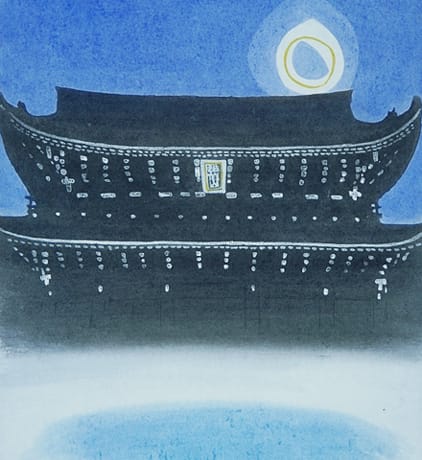

東本願寺 御影堂門

阿難陀は他人につくす優しさのあまり、

煩悩がなかなか捨て切れなかった。

しかし、お釈迦さまが亡くなり、

一番たくさん話を聞いていた阿難陀は、

お経の編集作業で責任者となり、

その責務によりついに悟りを開く。

http://blog.goo.ne.jp/thankyou123goo/e/476f8fd7fbfeae9e7e3256746c2c079e

☆☆

☆☆