ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

Georges de La Tour,1593年3月19日 - 1652年1月30日

現在のフランス領の ロレーヌ 地方で生まれ、17世紀前半に活動した画家

ラ・トゥールは生前にはフランス王ルイ13世の「国王付画家」の称号を得るなど、著名な画家であった。

次第に忘却され、20世紀初頭に「再発見」された画家である。残された作品は少なく、生涯についてもあまり詳しいことはわかっていない。作風は明暗の対比を強調する点に カラヴァッジョ の影響がうかがえる。単純化・平面化された構図や画面にただよう静寂で神秘的な雰囲気はこの手法によると覗える。

人物画の深い趣はラ・トゥール独自のものであろう。

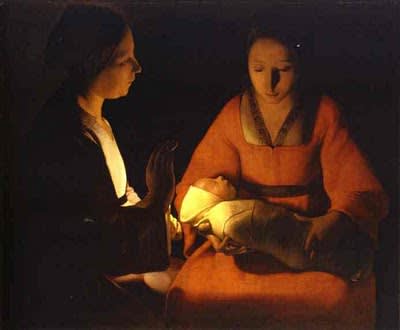

大工の聖ヨセフ (Saint Joséph charpentier) 1640年頃

137×102cm

油彩・画布

ルーヴル美術館(パリ)

【ジョルジュ・ド・ラ・トゥール-主要作品の解説と画像】

大工の聖ヨセフ (Saint Joséph charpentier) 1640年頃

137×102cm | 油彩・画布 | ルーヴル美術館(パリ)

ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの代表的作品のひとつ『大工の聖ヨセフ』。詳しい制作の意図や目的、依頼主などは不明であるも、英国の画商バーレー・ムーア・ターナーによって英国内で発見された後、1948年にルーヴル美術館へ寄贈された本作は、新約聖書に記される聖母マリアと結婚した神の子イエスの義父≪大工の聖ヨセフ≫を主題に描かれた作品で、対抗宗教改革時にフランシスコ会を中心におこった聖ヨセフ信仰によって大変尊重された主題のひとつとして、当時は広く流布していた。画面全体を包み込む蝋燭の光によって本場面を観る者に、より静謐で神秘的な印象を与える本作では、聖ヨセフは後の受難者イエスが背負いゴルゴダの丘を歩むことになる十字架の象徴とされる厚い角材に、両手持ちの錐(キリ)を用い穴を開ける大工作業をおこないながらも、その視線はイエスの方を向いている。その傍らでは幼子イエスが蝋燭を手に、義父聖ヨセフの仕事を晧々と照らしており、互いの深い精神的な繋がりが表現されている。また本作の聖ヨセフに示される≪老い≫や≪写実的描写≫や≪経験≫、イエスに示される≪若さ≫や≪様式的描写≫や≪修学≫など明確な対照性も注目に値する。本作で観る者の興味を最も惹きつけるのは、イエスが蝋燭にかざしている左手から透ける光の表現にある。画家の作品においては、(しばしば登場する)蝋燭とその光が重要なモティーフであることは疑いないが、本作のそれは比類なき圧倒的な表現力と極めて高度な描写によって描かれており、画家の作品の中でも特に秀逸の出来栄えと存在感を示している。なお制作年に関しては諸説唱えられているものの、画面全体の統一感のある落ち着いた光の表現や褐色を多用した色調から現在では多くの研究者が1640年頃(又は1640年代初頭)に手がけられたと位置付けている。

http://www.salvastyle.com/menu_classicism/latour.html

ラ・トゥールは1593年、当時まだフランスの一部ではなかったロレーヌ(ロートリンゲン)公国の小さな町ヴィック=シュル=セーユに生まれた。家業はパン屋だったという。少年時代や修業時代のことについてはあまり詳しくわかっていないが、1617年からは同じロレーヌ地方の町リュネヴィルに移住して活動し、1620年には弟子がいたことがわかっており、この頃には画家としての地位を確立していたものと見られる。この当時の画家の常として、ラ・トゥールも修業時代にはイタリアなどの外国を遍歴したものと思われるが、彼がイタリア等に滞在したという確かな証拠は見つかっていない。

1639年にはパリに出て、国王ルイ13世から「国王付画家」の称号を得ている。ラ・トゥールの代表作の1つである『イレネに介抱される聖セバスティアヌス』はルイ13世のお気に入りの絵だったという。 その後リュネヴィルに戻り活動を続けるが、1652年1月、伝染病のため妻と子を相次いで失い、画家本人も後を追うように死去した。( Wikipedia より抄出 )

☆☆

ラ・トゥールが活動したのは17世紀前半である。当時のヨーロッパは、バロック絵画 美術の全盛期であり、フランス画壇では古典主義の大家ニコラ・プッサンが活動していたが、ロレーヌのような地方にはパリやローマのような都会とは異なった独自の画風をもった画家たちが存在していた。

ラ・トゥールの作品には、『いかさま師』『女占い師』のような風俗画系統のものと、聖書に題材をとったものとがある。後者の系列は『悔い改めるマグダラのマリア』『大工の聖ヨセフ』のように夜の情景を描いたものが多い。これらの作品の多くでは画面のかなりの部分を闇が占め、人物を照らす光はろうそく、たいまつなどの単一の光源から差し、「明」と「暗」の劇的な対照が見られる。人物などの形態は平面化、単純化され、モチーフはぎりぎりまで切り詰められているが、画面には深い精神性と宗教的感情が感じられる。

『悔い改めるマグダラのマリア』ナショナル・ギャラリー (ワシントン)

『悔い改めるマグダラのマリア』ナショナル・ギャラリー (ワシントン)

『悔い改めるマグダラのマリア』メトロポリタン美術館ラ・トゥールの名は18世紀には忘れられ、彼の作品はスペインの画家の作品だと思われていた時期もあった。ラ・トゥールの存在が再認識され始めたのは20世紀初頭であり、ドイツの研究者ヘルマン・フォスがナント美術館(フランス)にあった作品をラ・トゥール作と確認したのは1915年のことであった。1934年にパリで開催された「現実の画家たち」展という、それまで一般に知られていなかった地方画家の作品を集めた展覧会でラ・トゥールがあらためて注目されるようになり、第二次大戦後の1972年にはパリで大規模なラ・トゥール展が開催された。1972年の展覧会以降、新たにラ・トゥール作とされた作品が増えたものの、そのうち何点を真作とするかは研究者の間でも意見が分かれている(現存するラ・トゥールの真作は20数点とする研究者もいるが、60数点とする説もある)。

ラ・トゥール作品の特色の1つは、レパートリーが狭く、同じテーマ、同じ構図の作品が複数存在する例が多いことである。たとえば、真夜中にろうそくの光のもとで瞑想するマグダラのマリアを描いた『悔い改めるマグダラのマリア』は少なくとも3点あり、『いかさま師』は全く同構図の絵がルーヴル美術館とキンベル美術館(アメリカ、フォートワース)にある。これについては、画家本人が複数の同じ作品を描いただけでなく、息子のエティエンヌの作品が含まれているのではないかとする説もある。

代表作

ラ・トゥールの各作品の制作年代については、研究者や文献によって相違があることを付記する。

『読書する聖ヒエロニムス』(1621-1623年頃)ハンプトン・コートロイヤル・コレクション(ロンドン)

『聖トマス』(1624年頃)国立西洋美術館(東京)

『老人』(1624-1650頃)デ・ヤング美術館(サンフランシスコ)

『聖ヒエロニムス』(1624-1650頃)グルノーブル美術館

『聖ヒエロニムス』(1624-1650頃)ストックホルム国立美術館

『 いかさま師 』(1625年頃)ルーヴル美術館、キンベル美術館(アメリカ、フォート・ワース)

『聖ヨセフの夢』(1628-1645頃) ナント美術館

『 女占い師 』 (1632-1635年頃)メトロポリタン美術館

『悔い改めるマグダラのマリア』(1635年頃)ルーヴル美術館、メトロポリタン美術館、ナショナル・ギャラリー (ワシントン)

『大工の聖ヨセフ』(1640年頃)ルーヴル美術館

『聖誕』(1645年頃)レンヌ美術(フランス)

『イレネに介抱される聖セバスティアヌス』(1649年頃)ルーヴル美術館、ベルリン美術館