エミール・バヤール

Emile Bayard (1837-1891) 仏の挿絵作家

Émile-Antoine Bayard (1837-1891) was born November 2, 1837, in La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne. A student of Léon Cogniet, he is best known by many for his illustration of Cosette from Les Misérables by Victor Hugo. He died in Cairo in December 1891.[1]

(wikipedia)

Starting in 1853, Bayard was a student of Cogniet for five years, publishing his first cartoons at the age of fifteen, often using the anagrammatic pseudonym Abel De Miray.[2]

Between 1857 and 1864, he worked in the mediums of charcoal drawings, paintings, water colors, woodcuts, engravings, and lithographs. In 1864 he began to work primarily for magazines, and illustrated current events, such as the Franco-Prussian War of 1870-1871.

At the end of the 19th century, with a growing interest in photography displacing documentary drawing, Bayard moved to illustrating novels, including Les Misérables by Victor Hugo, Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe, L'Immortel by Alphonse Daudet, "Robinson Crusoé by Daniel De Foë", and From the Earth to the Moon by Jules Verne. His illustration of Cosette from Les Misérables was adapted for the logo from the Cameron Mackintosh musical.

mermaids and death Emile Bayard

Émile Bayard - A mermaid wraps her tail round her human lover and drags him to his doom

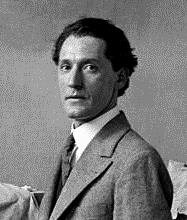

Elie Nadelman

エリー・ナーデルマン(Elie Nadelman, 1882年2月20日 - 1946年12月28日)

ポーランドワルシャワ出身の東欧系ユダヤ人の彫刻家。

ナチスの迫害を逃れるためにアメリカに移住し活躍した。

(wikipedia)

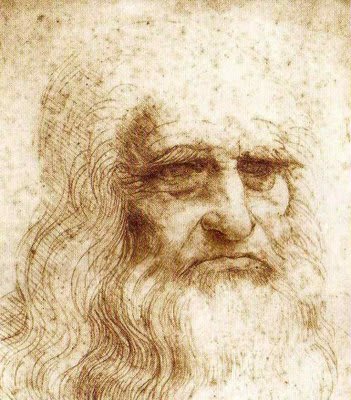

El Greco - Self Portrait as Saint Luke c1604.

This is one of his Portraits of the Apostles in the Sacristy of Toledo Cathedral.

エル・グレコ

El Greco 1541年 - 1614年4月7日

現ギリシャ領のクレタ島、イラクリオン出身の画家。本名はドメニコス・テオトコプーロス(Δομήνικος Θεοτοκόπουλος、ラテン文字転写:Doménikos Theotokópoulos)で、一般に知られるエル・グレコの名はスペイン来訪前にイタリアにいたためイタリア語で 「 ギリシャ人 」 を意味する グレコ にスペイン語の男性定冠詞 エル がついた通称である。

マニエリスム の巨匠として知られる。マドリードにあるプラド美術館には、彼の作品が多数展示されている。

ギリシア人でありながらトレドに渡り、フェリペⅡ世 に仕えたが、グレコの作品はフェリペに評価されなかった。 グレコは晩年に至るまで自身の作品にギリシア語の本名でサインをしていた。 彼の現存する作品のおよそ85%が聖人画を含む宗教画であり、後の1割は肖像画となっている。 グレコは絵画だけではなく、彫刻や建築の構想も手掛け、特にスペインにいた時期は建築に強い関心を寄せたが、実際に建物の建築をすることは無かった。

250年以上に渡ってクレタ島の人々は侵略者との騒乱に明け暮れたが、1460年以降ヴェネツィアはクレタ島の支配権を握った。しかし政治、経済、軍事面でヴェネツィアの優越の確保への警戒は不十分だった。ヴェネツィア人たちは支配初期からギリシア正教会の支配を廃止し、聖職者の行動を都市国家の支配下に置いた。しかし、これはギリシアと西方の宗教、歴史などの要因による歴史的憎悪を悪化させ、ヴェネツィアとクレタ島の相互の心理的な距離を深めた。そのため15世紀以前に西洋とビザンティンの文化が混じり合うことは殆どなかった。クレタ島のギリシア人たちはビザンティン帝国の斜陽によって助けがなくなりつつも、自分たちの文化を保った。15世紀末になってラテン文化が島の都市部に入った。ビザンティンの影響は色濃く教育面で見られ、教会と強く結びついていた。聖職者が大抵家庭教師になり、教室が修道院に設けられた。クレタ島でもそれは行われた。14世紀中期に入った初期、クレタ島でのギリシア語教育は充実したものとなった。そこで南イタリアのギリシア人たちがギリシア語を習いにクレタ島を訪れた。15世紀が進む中で、クレタ島では学術的活動の増加が顕著になり、それは教育の質を高めることに繋がった。しかしクレタ島の写本屋の重要性は受け入れられていなかった。しかし多くの15世紀の学者と写本屋はクレタ島出身で、彼らは西側へのギリシア文化の拡散に重要な役割を果たした。またギリシア文学の拡散も起き、その公証人の大多数は中流階級でいくらかの職人がいた。またそのサインが複雑であることから読み書きの知識と学校教育が都市部において普及していたことが推測される。コンスタンティノープル陥落の数年後、クレタ島におけるギリシアとラテンの隔たりが縮小し、相互不信は理解と協力に置き換えられた。これはクレタ島とヴェネツィアの間でいくつもの文化の接触と交換が増殖・強化された。16世紀からは生活様式が教義上の問題となり、議論の元となった。ギリシア正教会のクレタ島の人々にはやや政治的であるが教会の認可のないカトリックの階級が存在した。それは宗教を妨害なく実行したいヴェネツィアに保障され、クレタ島外の僧による叙任権を保った。自由な州学校の需要が16世紀初めに明らかになった。一般的にヴェネツィア人はクレタ島の教育より軍に資金を費やすことを好んだ。背景にはヴェネツィア人が教育を制御なく広げることで強いギリシア正教会のインテリを作り上げることを拒んだとも言われる。結果教育の需要は家庭教師によって賄われた。16世紀のクレタ島で起きた学問の開花はクレタ島の問題に相対したヴェネツィアの政策の挫折と関係していた。この時よりカトリックのプロパガンダのヴェネツィアの援助は打ち切られ、宗教への寛容性が受け入れられた。カトリックの人口は急激に減少した。16世紀末ギリシアはローマ教皇の機関から外され、ギリシア正教会の生活に則ることが定められた。これによりラテン系の聖職者は権威が弱まり、教会消失の一因となった。16世紀のヴェネツィアは連邦政府の主要都市であり、クレタ島は植民地でなく州となった。これによりトルコの支配下になるまでクレタ島とヴェネツィアは同じ社会となった。これによって正教会とカトリックは互いに詳しくはなったが、敵対精神が文化交流の妨げとなった。16-17世紀の文化の開花はビザンティンと西方の文化の調和によって生まれ、新しい環境によって可能となった。ここでギリシア語が言語で力を持つようになり、これがルネサンスで古代ギリシアが持ち上げられるようになった。しかしラテンのアルファベットは流通した。クレタ島の名声は島の外にも広がり、また16世紀中頃から田舎でギリシア正教会の学校が繁栄し、最終的にヴェネツィア側もカンディアの学校を認めた。大学教育の買収は社会地位において重要で、16世紀の初めから多くのクレタ島の生徒たちが北イタリアに高い水準の教育を求めて移動した。彼らの多くはイタリアに残り学者となった一方で他の国に行った者もいた。1641年のトルコ上陸後彼らの多くがクレタ島を離れ、その後トルコの支配下に下った[3]。

若年期

エル・グレコは 1541年に当時ヴェネツィア共和国の支配下にあったクレタ島の首都であり港市であるカンディア(現イラクリオン)で生まれた。その地で後期ビザンティン美術の伝統を継ぐ画家となり、同時に独学で部分的にイタリアルネサンス美術の手法を取り入れたと考えられる。1563年までには画家として独立していた[4]。1566年にエル・グレコがカンディアで金地に書いたキリストの受難図(イコンの一種)があり、それをくじで売却するための査定の許可を求めている[5][6]。

ヴェネツィア派との交流

グレコは1567年かそれ以前にギリシア系クロアティア人ジュリオ・クローヴィオの推薦を受けてヴェネツィアに渡っていた[7][8]。その際ティツィアーノ・ヴェチェッリオに弟子入り、もしくは工房の外でその様式を学んだ可能性の方が高いことが指摘されている[9]。これによりグレコはビサンティン方式の一切を放棄したわけではなかったが色彩や遠近法、解剖学、油彩技法の使用などの点でヴェネツィア・ルネサンス方式を習得していった。他にもヴェネツィアで西欧流の技法や図像、地図製作の知識を習得した[10]。1570年までヴェネツィアに留まった後に勉強のためイタリア各地(パドヴァ、ヴィチェンツァ、ヴェローナ、パルマ、フィレンツェ)を放浪した。1572年にはサン・ルーカ画家組合[11]に「ピットーレ・ア・カルテpittore a carte(紙に描く画家という意味)」として登録され、加入している。当時イタリアの労働組合の構成員は親方に限られていたことから、この時までにグレコは親方として自分の工房を持っていたことが分かる。これ以降グレコの絵画はイタリアの影響が色濃く反映されており、主に個人の顧客向けの肖像画や小型の宗教画を描いた。当時のイタリアの絵画の主流はヴェネツィアからローマに移っていったため、30歳を迎えようとしていたグレコも、ジュリオ・クローヴィオの推薦を受けてローマへ移動し、1576年から1577年の間定住した。当時ファルネーゼ家は教皇パウルス3世を輩出して以来、美術の建築のメセナ[12]として世に知られていた。グレコは移住の際当時のスペイン人聖職者や人文主義者などがしばしば訪れていたアレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿の知的サークルと交流を持ち、パラッツォ・ファルネーゼ(ファルネーゼ宮)に自由に出入りができた。また、それゆえに同家の別荘であるカプラローラの装飾にも参加したと考えられている。ローマに移動した当初は同枢機卿の館に宿泊していた[13]。その後にスペインへ渡ったと言われる。

スペインでの活動

グレコがスペインを目指した理由は明確ではないが、1577年の春にはマドリードにいたことが証明されている[14]。彼が到着した時のスペインはレコンキスタでの勝利とコロンブスによるアメリカ海域での新世界の侵略、そしてカール5世の国王就任により急激に力を強めていた。その後トレドに移動し、そこでスペインでの初仕事として大聖堂から「聖衣剥奪」の絵画、サント・ドミンゴ・エル・アンティーグォ修道院からは3つの祭壇衝立を依頼された。この頃からグレコはトレドに仕事で移動する以外は定住するようになった。しかしこの時期彼は作品の査定額や技術的問題、図像上の問題でグレコ自身やその顧客による訴訟が起こされたことが記録に残っている[15]。1582年には異端審問所で被告のギリシア人の少年通訳を務めている[16]。フェリペ2世に依頼された『聖マウリティウスの殉教』がエル・エスコリアル修道院の聖堂を飾る祭壇画の一つとして描かれたが、1584年にヒエロニムス会士に受け入れを拒否された。これ以降グレコは次第に工房を広げ、主な仕事として修道院、教区聖堂、礼拝堂の祭壇衝立の一括制作をしつつ、トレドの町とその大司教区にあたる修道院や教区聖堂のための制作も引き受けるようになった。この時期様々な礼拝堂の依頼を個人で、または息子と連名で契約を結んだが、それらの中には実現しなかったものもあった。1614年3月31日に遺言状を作成し、その中でホルヘ・マヌエルを相続人、ルイス・デ・カスティーリャと修道士ドミンゴ・バネーガスをその執行人としたグレコは、同年の4月7日にカトリックの臨終の秘蹟を受けこの世を去った。

家族

生地カンディアでの家族で判明しているのは、官吏である父のヨルギと10歳年上であるマヌーソスという兄がいたことである。グレコの家庭は正規のカトリックではなく、家族はヴェネツィアの協力者として働いていたと考えられている。

愛人、非嫡出子

1578年、グレコはトレドの職人家庭の出身であるヘロニマ・デ・ラス・クエバス(Jerónima de las Cuevas)という女性との間に息子を一人儲けている。この息子は前述のグレコの父と兄の名からホルヘ・マヌエル・テオトコプリと名付けられ、父と同様に画家を目指したようであるが、彼の作品は父の形式を真似たものに留まったようである[19]。また、ヘロニマとの関係そのものもうまくはいかなかったと考えられている[20]。 グレコはヘロニマとは37年間トレドで同棲した。しかしホルヘ・マヌエルを愛し非嫡出子の汚名を注ごうとしたグレコであったが、ヘロニマとの結婚はなかったことから、1614年まで正妻が生きていた可能性がある。しかし、これに対して明確な答えは未だ示されていない[21]。

助手

スペインへの移動の頃からイタリア人の画家であるフランシスコ・プレボステが助手としてついていた。この助手は死ぬまでグレコの助手として働き続けた。

逸話

1922年当時フランスに滞在していた児島虎次郎は、とあるパリの画廊でエル・グレコの 『 受胎告知 』 という作品が売りに出されていたのを眼にした。この作品の素晴しさを見抜いた児島ではあったが手持ちがなかったため、自身の出資者である大原孫三郎に送金を依頼、大原も送られてきた写真を見て了承し、児島は 『 受胎告知 』 を購入すると日本へ持ち帰った。結果的にこの二人の判断は的中し、現在では 『 受胎告知 』 が日本にあることは奇跡とまで言われている。日本にあるエル・グレコの作品は、これと国立西洋美術館にある 『 十字架のキリスト 』 (制作年不明) の2点のみである。

( wikipedia より抄出、画像の添付などをわたしの里で、くわえた )

Jean-Jacques Hauer ou Johann Jakob Hauer est un peintre allemand actif en France, né le 10 mars 1751 à Gau-Algesheim, localité qui faisait partie, alors, de l'électorat de Mayence, de nos jours en Rhénanie-Palatinat, mort le 3 juin 1829 à Blois.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Hauer

ジャン・ジャック・ハウアーまたはヨハン・ジェイコブ・ハウアーはフランスの活発なドイツの画家です。そして、rhenanie-Palatinatで現在、それから、マインツの有権者の、ガウ-Algesheim(一部であった場所)で1751年3月10日に生まれます。そして、ブロアで1829年6月3日に死なれます。

彼女は審問最中に一人の画家が一心に自分の姿をとらえようとし、激しい興味を以て自分をみつめていたのを知っていて、彼の方を向いてやったのだ。裁判後画家を呼んで貰って、刑の執行前に残された短い時間を彼に提供したのである。この画家はオエールという名でコルドルエ大隊の副隊長であった。多分この肩書のおかげで、憲兵一人をつけただけで、彼女の傍にいることが出来たのである。彼女は大変穏やかに彼とさし障りのない事について、その日の出来事や彼女の心の中に感じている精神的平和などについて語り合った。彼女はオエール氏にその肖像を縮めて写し、家族に送ってくれるようにたのんだ。

http://www.h3.dion.ne.jp/~maxim/kakumeinoonnnatati9.htm

オデゥベール

レオン・オーギュスト・セザール・オデゥベール

(Léon Auguste César Hodebert 1852-1914)

アンドル=エ=ロワール県 (Indre-et-Loire) のサン=ミッシェル=シュル=ロワール (Saint-Michel-sur-Loire) で生まれた。

Leon Auguste Hodebert was born at Saint-Michel-sur-Loire, in the Department of Indre-et-Loire, and was a pupil in Paris of Galembert. He is an esteemed painter of portraits and a master of the figure. His picture, representing a model preparing to pose for an artist by whom she has been engaged, was his contribution to the Salon of 1893.

http://www.iment.com/maida/family/mother/vicars/leonaugustehodebert.htm

Biography of Léon Auguste César Hodebert

Born in Saint -Michel-sur -Loire in 1852, in the Department of Indre et Loire, Léon Auguste César Hodebert studied art with Achille and Eugene Deveria , and pursued with the Count of Galembert in Paris. He was a French academic classical painter.

From 1877, he participated to The French Artists Salon where he was exhibiting paintings of landscapes , mainly from Picardie, where he was living, genre scenes and portraits. He was a highly rated painter of portraits and nudes and a master of the figure. A « Portrait of Leon Guizy » which was exhibited in the Salon in 1882 is now hanging in the Museum of Fine-Arts in Rouen. Another picture, representing a «Model preparing to pose for the artist », was his contribution to the Salon of 1893.

http://www.galeriearyjan.com/en/hodebert-leon-auguste-cesar.htm

オマール・オルティスさんは1977年にメキシコ・ハリスコ州・グアダハラに生まれました。大学では描画、パステル、木炭、水彩、アクリル、エアブラシなど実に多彩なテクニックを学び、グラフィックデザインの学位を取得しました。その後、2002年から画家のカルメン・アラルコン氏に師事し、現在では油絵でハイパーリアリズムの絵画を描いています。彼の作品は非常に人気があります。

http://commonpost.boo.jp/?p=14707

Auguste Levêque

Auguste Levêque (1866年Nivelles 、 ワロン・ブラバント - 1921年Saint-Josse-ten-Noode )は、 現実主義と象徴 主義の両方に影響を受けたベルギーの画家です。 Levêqueは彫刻家、詩人、美術理論家でもあった。

彼はブリュッセルのAcadémieRoyale des Beaux-ArtsでJean-FrançoisPortaelsのもとで学び、1890年に彼の絵画の仕事のためにPrix Godecharleを受けました。

Levêqueは1896年にブリュッセルのJean Delvilleによって形成された " Salon d'ArtIdéaliste "のメンバーであり、 パリの Rose&Cross Salonと同等のベルギーと見なされています。 グループの他のメンバーは、 レオンフレデリック 、 アルバートCiamberlani 、 定数Montald 、 エミールMotte 、 ビクタールソー 、 Armandポイントとアレクサンドルセオンだった 。 サロンは1898年に放棄されました。 [1]

(wikipedia)