ここは世界遺産の首里城(沖縄ではスイグスクという)。琉球王朝の王城で正殿などが国宝であったが、沖縄戦により破壊されて城壁や建物の基礎などの一部が残っているのみである。本格的な復元が1980年代末から行われて1992年に復元された。周辺にある世界遺産・玉陵だけではなく、園比屋武御嶽石門、第二尚氏の菩提寺・円覚寺跡、舟遊びの行われた池である龍潭、弁財天堂などの文化財も訪れたので追って紹介する。

ここは世界遺産の首里城(沖縄ではスイグスクという)。琉球王朝の王城で正殿などが国宝であったが、沖縄戦により破壊されて城壁や建物の基礎などの一部が残っているのみである。本格的な復元が1980年代末から行われて1992年に復元された。周辺にある世界遺産・玉陵だけではなく、園比屋武御嶽石門、第二尚氏の菩提寺・円覚寺跡、舟遊びの行われた池である龍潭、弁財天堂などの文化財も訪れたので追って紹介する。

嘉数高台は宜野湾市にある標高90mの高台で、かつて米軍と日本軍が熾烈な戦いをした場所である。1944年8月に、首里防衛の拠点として嘉数の地に第62師団独立歩兵隊第22大隊が配備され、陣地壕の構築が始まった。1945年4月1日、米軍が嘉手納に上陸後、首里を目指し南下し、4月9日から日本軍独立歩兵隊第13大隊・第23大隊と攻防戦が繰り広げられた。その戦闘は大変な激戦で、日本軍は15日間米軍を足止めしたが、米軍が背後に回り込んだことから4月23日司令部は前線の撤退を命じた。

読谷補助飛行場から嘉手納空軍基地を通り南下するコースは、米軍が日本守備隊の本拠地・首里を目指した足取りと一致する。宜野湾市に入ると中央部がアメリカ海軍に占領され、その南に嘉数高地、前田高地が連なり、ここで両軍は激突したのである。南下してくる米軍に対して日本軍は地下陣地を構えて息をひそめていたが、これらの高地は防衛線の中核であった。1945年4月8日から、米軍はこの丘陵地帯に猛攻をかけ、太平洋戦争以来最大級の砲爆撃が集中したのである。かくして地下陣地やトーチカは埋もれてしまうが、夜になると守備隊は肉弾戦を繰り広げたことで、米軍の戦車の70%は破壊されたという。これは米軍にとっての最大の損害となり、1日で100m前進するのもやっとであったという。しかし2週間後には嘉数高地は陥落し、前田高地の争奪全へと移行した。嘉数高地から首里までの距離は約10km、この距離をめぐって両軍は総力戦を行い、沖縄戦の半分の日数がかけられている。日本軍はこの戦線で6万4千名が戦死、米軍も2万6千の戦傷者をだした。ここで日本軍は主力の80%を失い、首里の軍司令部は那覇、浦添、与那原の3方向から包囲されて、首里城陥落は明らかであり誰もがここ戦いの集結を信じたことだろう。ところが、ここからさらに悲惨な地元住民の犠牲という結果を数多く導くこととなる。

嘉数台地には3箇所の陣地壕が残されていたが、そのうちの一箇所に行ってみた。(残る二箇所は立ち入り禁止)

トーチカ : 城塞とは違って、機関銃や自動火器によって敵部隊の攻撃を阻止する鉄筋コンクリート製の防御陣地

嘉数高地は現在公園として整備され展望台からは米軍上陸の読谷、嘉手納海岸、中部戦線の全体が見渡せる。日本軍のトーチカや洞窟壕跡も無残な姿を残している。丘の上にはこの地で戦った第62師団に京都出身が多かったことから「京都の塔」などの慰霊碑が建てられている。碑文は地元住民の犠牲者への追悼の念と戦争への反省の意が刻まれて、南部戦跡にある英霊賛美の碑とは異にしている。「青丘の塔」は朝鮮から強制連行され戦死した朝鮮人軍夫を祀り、「嘉数の塔」は地元住民の慰霊塔なのである。沖縄戦の特徴は地元住民の犠牲の多さにある。疎開など許されず部隊に協力し、戦死した嘉数の住民は54%、一家全滅は33%にのぼる。しかも日本軍により地下壕を追い出され、食料を奪われての結果なのである。日本陸軍はもはや国民を守るための軍隊ではなかったことに注目しべきである。司馬遼太郎が非難する日本陸海軍の実態はこういうことなのである。

展望台では米軍の兵士15人くらいが沖縄戦についての講義を行っていたので、私も10分ほど生徒になって参加・・・。そうすると、ワイワイとアメリカ女性が10人ほど登場。きっと兵士さんの彼女、家族なんでしょうね。

展望台から普天間基地を臨む(複数のオスプレイが見える) とにかく広いです。

ここは斎場御嶽、セイファウタキと読む。琉球王朝時代に沖縄本島最高の聖地とされ霊力を最も集める場所である。本島で言えば天照大御神の孫・邇邇芸命が降臨した高千穂峡のような場所である。御嶽というのは、南西諸島に広く分布している「聖地」の総称で、斎場御嶽は琉球開闢伝説にもあらわれる聖地である。御嶽の中には、六つの神域があり、大庫理・寄満・三庫理など首里城内にある建物や部屋と同じ名前をもっていることから首里城と斎場御嶽との深い関わりが伺える。琉球王国時代、国家的な祭事には聖なる白砂を「神の島」といわれる久高島から運び入れ、それを御嶽全体に敷きつめたという。斎場御嶽は、琉球国王や聞得大君の聖地巡拝の行事を今に伝える「東御廻り」(アガリウマーイ)の参拝地として現在も崇拝されている。

アマミキヨとは 琉球民族の祖霊神と言われている。琉球神話では、天にある最高神は琉球を神の住むべき霊所であると認め、創世神・アマミキヨに命じて島づくり国づくりを命じる。天上より琉球に降りたアマミキヨは命を受けて、沖縄本島をつくったとされる。聖地のうち7つが琉球開闢七御嶽(フボー御嶽 薮薩御嶽 雨つづ天つぎ御嶽 首里真玉森御嶽 安須森御嶽 クバ御嶽)として語り継がれている。

アマミキヨが降臨した久高島をここから拝することができる 別途久高島を一望した写真を掲載します

特攻兵器というのは零戦だけではなく、海上からの特攻艇もあった。陸軍が開発した 四式肉薄攻撃艇という小型攻撃艇、通称マルレや海軍が開発した震洋がある。今回の沖縄訪問では数箇所の海上特攻艇を秘匿していた壕に行ってきたので紹介する。ここ沖縄の糸満市にある真栄里特攻艇秘匿壕にはあらかじめ住所を調べて行ったが、それでも見つけることは難しかった。簡単に見つけることができるようであれば秘匿壕にならないからもっともである。この壕は陸軍によるもので、当時は海沿いの集落であったが現在では埋め立てられている。真栄里の集落の北側、琉球石灰岩の丘陵がある付近には特攻艇秘匿壕が点在していて、1945年3月に渡嘉敷島より海上挺進第26戦隊が転進(撤退という意味)してきており、マルレ型特攻艇を秘匿した。マルレの正式名称は「連絡艇」といい、合板製のモーターボートである。全長5.6m、速力25 ノットで、250kg爆雷を1基か、または120kg爆雷を2基を搭載し、目標に体当たりするという特攻艇である。配備されたのは何も真栄里だけではなく、本島全土に及ぶ。また宮古島にも数多くの秘匿壕があることで知られている。

真栄里特攻艇秘匿壕はここだけではなく、近辺に散在するようであるが、見つけたのはここ。子供が壕内に落ちる危険が想像されるので、ブロック等で蓋がされるのも時間の問題のようであったが、秘匿壕・沖縄戦という歴史風化を防止するためにあえて壕穴を空けているようでもある。

読谷村といえば沖縄戦において米軍が上陸した地であり、ここ読谷村・渡具知に米軍上陸の地碑がある。沖縄戦の旅・三日目午前中に連れをダイビング出発待ち合わせの三重城港に送った後に行ってみた。ところが碑が見つからない。どう考えてもこの辺というところで釣りをしていた地元のおじいさんに聞いてみるが「わからんなぁ・・・」 再び三重城港に迎えにいって昼から再挑戦。1609年、薩摩の琉球侵略の時、薩摩軍はここに上陸し比謝橋を通って首里に進軍している。そして第2次大戦末期の1945年4月1日、アメリカ軍もここに上陸した。上陸に際しての戦闘は無く、日本守備隊は硫黄島同様地下壕に隠れてゲリラ戦に備えていた。従って米軍は何ら苦労することなく、大量の物資とともに上陸した。4月1日午前9時満潮を狙っての上陸である。見てもわかるようにこの海域は極めて遠浅であり満潮でないと珊瑚礁を越えられないのである。この時、読谷の沖には数千の艦船が埋め尽くした写真を見た方もいると思うが、ある程度の沖合いに停泊しているのは、遠浅の地形によるものである。水陸両用の戦車・装甲車で読谷ビーチ正面に上陸した米軍は、日本軍の抵抗がほとんどなかったことに驚いたという。これは日本軍が戦略持久の目的として、損害が大きくなる対着上陸戦闘を捨てて主力部隊を首里周辺に配備していたためである。

米軍上陸の地碑

渡具知ビーチが広がる読谷村 当時上陸するのには絶好の地であった

比謝川の河口

沖縄旅行の目的は沖縄戦の歴史、琉球王国の歴史。いずれもかなりの数の史跡を巡り、どこから紹介しようかと迷っている。今日は琉球国王の墓にしよう。玉陵と書いて「たまうどぅん」と言います。尚真王が父・尚円王の遺骨を改葬するために築かれた代々王統の陵墓である。陵墓は3箇所に別れ、東側の室は洗骨後の王・王妃、西室は限られた家族、中央は洗骨前の遺骸を安置する部屋だという。城壁には無数の弾痕が残っていて沖縄戦の激しさが伺える。歴代国王の系図は以下。

┏尚宣威②1430-1477

┗尚円王①1415-1476

┣尚真王③1465-1527

┃ ┃ 琉球王国第二尚氏王統の第3代国王

┃ ┗尚清王④1497-1555

┃ ┗尚元王⑤1528-1572

┃ ┗尚永王⑥1559-1589-尚豊王⑧1590-1640

世添大美御前加那志

3年ほど前から太平洋戦争について200以上の記事を書いてきた。中でも終盤・沖縄戦については20万人以上の犠牲者を出したことから、その実態をできる限り詳述し記載した。今回は現地沖縄へ行き戦跡をこの目で見てきたので全面的に復習をしながら紹介しようと思う。紹介する内容はほとんどが既に当ブログで記載したものであるが、4月22日から4月25日にかけての4日間でさらに見識が深まった事柄を補足追記する。

海軍司令部壕は、沖縄戦において大日本帝国海軍の司令部として使用された防空壕である。司令部壕は1944年8月10日に着工されたが、本格的な工事は10月10日の十・十空襲以降に始められ同年12月に完成した。海軍第226設営隊(山根部隊)の約3000名が設営にあたり、ほとんどの工事はつるはしなどを用いた手作業で行われた。小禄地区周辺にはこの他にも多数の防空壕が建設され多くの住民が動員されたが、海軍司令部壕は最高軍事機密であったため民間人は近付くことも許されず工事は軍隊の手のみによって行われている。1945年1月20日、佐世保鎮守府から大田実海軍中将が沖縄方面根拠地隊司令官として赴任し現地の指揮を執ることになった。アメリカ軍による本格的な攻撃は3月23日頃から始まり、3月31日午前8時には那覇市の北西沖約10キロメートルに浮かぶ神山島に上陸し、4月に入ると島に設置された砲台や海上艦船からの攻撃も始まった。

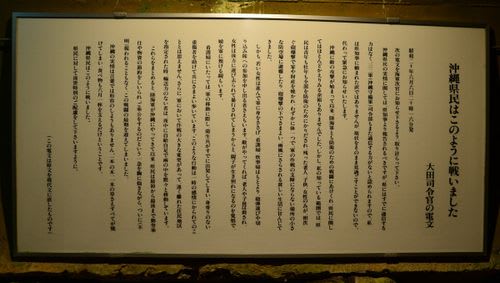

5月半ばにはアメリカ軍は那覇市街地に迫り、首里付近に集結していた陸軍は5月22日に沖縄本島南端部への撤退を決め、小禄司令部壕を守っていた海軍もこれに合流するため武器の一部を廃棄して5月26日から移動を開始したが、命令の行き違いから陸軍との合流は断念せざるを得なくなり、海軍は司令部壕付近に孤立する状況となった。6月4日午前5時、アメリカ軍は小禄飛行場の北部に上陸し司令部壕のある那覇市南西部を包囲した。大田司令官は6日夕方に辞世の句とともに訣別の電報を打って自らの覚悟を伝え、同日夜には「沖縄県民斯ク戦ヘリ」の電報を打って後事を託している。包囲が次第に狭められていく中で壕内に重火器はほとんど残っておらず、歩兵による突撃で応戦するのが精一杯の状況となった。11日午前7時、司令部壕に集中攻撃が加えられた。同日夜には司令部壕からの最後の報告として海軍根拠地隊が玉砕したとの電報が発せられている。13日午前1時、大田司令官は自決を遂げ小禄地区における組織的な戦闘は終結した。

大田実ら首脳陣が自決した司令室

海軍兵学校41期入校。草鹿龍之介、木村昌福、田中頼三などが同期生である。大田実は海軍における陸戦の権威者で、二・二六事件では佐藤正四郎麾下の陸戦隊大隊長であった。同部隊の参謀は大田とともに海軍陸戦隊を代表する指揮官となった安田義達であった。ミッドウェー戦では上陸部隊の海軍指揮官となり(陸軍部隊指揮官は一木清直)、のちに第八連合特別陸戦隊司令官に転じている。沖縄戦では、海軍最先任者として沖縄根拠地隊司令官を務め、米軍上陸時に約1万人の部隊を率いて沖縄本島小禄半島での戦闘を指揮。陸軍の首里から摩文仁への撤退に際して、大田実は従わなかった。命令を意図的に無視したのか、米軍に退路を断たれて撤退できなかったのかは不明である。

日清戦争の詳細については以前紹介したので割愛するとして、ここでは日清講和条約(下関条約とも馬関条約ともいう)が1895年に締結された場所・春帆楼に行ってきたので紹介。赤間神宮の西隣にあり、伊藤博文と陸奥宗光の像がある。「下関条約」は「馬関条約」の言い換えであり中国では現在でも「馬関条約」という。出席したのは伊藤博文(内閣総理大臣)と陸奥宗光(外務大臣)。相手側は李鴻章(北洋大臣直隷総督)と李経方(欽差大臣)である。当時の賠償金額は3億6000万円前後であり日本の国家予算8000万円の4倍にも相当し、これを財源に金本位制への復帰を遂げている。つまり戦争に勝利するというのはこういうことなのである。従って後の日露戦争で勝つまで終われないという理屈が定着してしまったともいえる。

陸奥宗光(外務大臣)と伊藤博文(内閣総理大臣)

昨日、今日と新聞各紙では「天皇皇后両陛下パラオ・ペリリュー島へ慰霊」の記事でいっぱいだと思う。昨年の8/15の終戦記念日には、関西テレビでペリリュー島をテーマに特集が組まれていたこともあり最近関心が深まっているのではないだろうか。太平洋戦争末期の1944年3月8日トラック諸島からパラオへ陸海連合艦隊が本拠地を移動した。日本連合艦隊には何の余裕もなかったときである。そして1944年3月30日、トラック諸島に替わる日本海軍の重要泊地であるパラオが米空軍機動部隊により空襲を受けて、停泊中の輸送船・支援艦船はほとんど撃沈された。

ペリリュー島というのはパラオに属する小さな島である。第一次世界大戦ではドイツ領であったのを日本が引き継ぎ委託統治していた場所である。連合艦隊の本拠地をトラック諸島からパラオに移したことでもわかるようにこのエリアを絶対国防圏と定めていた。これは本土防衛のために絶対に破られてはならない領土域ということである。かくして1944年9月15日から11月25日まで行われた戦いをペリリューの戦いという。ペリリュー島には1200m滑走路2本が交叉し、日本本土決戦を阻止するためには絶対に防衛しなければならないエリアである。約11000人の陸軍歩兵連隊を指揮するのは中川州男陸軍大佐46歳である。第一次世界大戦終結の1918年に陸軍士官学校卒業後は中国戦線で数々の成果をあげている。

連隊が所属する第14師団が満州から南洋群島に転用となり、中川大佐は全軍の守備隊長に就任すると1944年6月パラオに向かっている。いよいよ1944年9月15日、ガダルカナル島を攻略した米軍海兵第一師団がペリリュー島に上陸したときには、中川大佐指揮下の守備隊は洞窟陣地を根拠に持久戦を展開するのである。この作戦は硫黄島の戦いや沖縄戦線でも実践されたのである。しかしながら1944年11月24日、激闘の末に、中川大佐はペリリュー島で自決することとなる。最期の最期まで全力を出して戦うこの敢闘精神を全軍に浸透させ、それを見事に具現したのが闘将中川大佐といえる。洞窟陣地を活用した中川大佐の持久戦法は、後に硫黄島での栗林忠道中将、そして沖縄戦での牛島満中将のそれぞれ手本とされ、ラバウルの聖将今村均大将はペリリュー精神を見習えとしばしば訓示されたそうです。 最後に、「闘将」中川大佐が長い長い激闘の末に玉砕を決意し、1944年11月24日に打った電文は「サクラ サクラ」である。

敗戦を信じないペリリュー守備隊34人はやがて救出された。そのうちの一人が今回の両陛下訪問にあわせて現地に赴いている。元海軍兵士・土田喜代一さん95歳である。上官が米軍の戦車隊に地雷を抱えて突っ込む決死隊を3人募った。3人目の手が挙がらずに、土田さんが躊躇していると小寺さんという一等兵が手を挙げたという。「私の身代わりに死んだ」と思い出すたびに涙が溢れるという。

パラオのペリリュー島、中川大佐は長い長い激闘の末に玉砕を決意し、1944年11月24日に「サクラ サクラ」を打電した。しかしその後も戦い続け、敗戦後も敗戦の事実を信じずに戦い続けた34人の日本軍将兵がいた。ベリリュー島には「三十四会」というこの戦いを伝える看板があるという。この看板の奥にある天然洞窟が彼らの最後の陣地であった。三十四会とは、ペリリュー守備隊の特異な生存兵34人で結成された戦友会であり、彼らは終戦後の昭和22年4月22日に米軍にようやく投降した将兵である。彼らはゲリラ戦を展開し、終戦後も1年半以上戦い続けたが、それは日本の敗戦を全く信用しなかったことにある。

敗戦を信じないペリリュー守備隊34人はいかにして救出されるに至ったのか。日本軍が「大山」と名付けた一帯にでは駐留米軍と小規模な銃撃戦を交えていた。まだこの島には日本軍将兵がいるということで終戦から1年半が経過した昭和22年3月下旬に米軍は彼らの救出作戦を展開した。グアムの戦犯収容所で捕虜となっていた澄川道男元海軍少将(第4艦隊参謀長)をペリリュー島に派遣して投降を促したが、その叫び虚しく彼らは洞窟から動こうとはしなかったのである。なぜなら、日本軍守備隊司令部が壊滅したことわかっていても玉砕命令を受けたわけではなかったためである。ここで、澄川少将は彼らの家族からの手紙を次々に読み上げたところ状況に変化が生じたという。手紙のなかに、家族でしか知り得ない自分たちの故郷のことがふれられていたからである。かくして、澄川元少将は丸腰で洞窟に潜入し、彼らに終戦の事実を伝えた上で投降を促した。驚いたことに、投降時に彼らは2年分ほどの食糧の備蓄があったという。それらは米海兵隊の食糧倉庫から盗んだものである。ところで、ペリリュー島守備隊として動員された日本軍将兵約10500名のうち、生還できたのは三十四会のメンバーを含めてわずか446名という日本軍にとって生存率約4%という極めて過酷なものであった。

嘉手納基地から比謝川にかかる比謝橋を渡ると読谷村に入る。標高70mの平坦なカルスト台地に位置するのが読谷補助飛行場である。元々この飛行場は1943年夏から1944年にかけて、日本軍が住民を動員して建設したもので、当時は陸軍北飛行場と呼ばれていた。1945年4月1日米軍が上陸すると、その日に飛行場は確保され、滑走路を補修整備し、戦後も飛行場として利用された。戦争が終わったら土地は返すという地主との約束は反故にされ国有地として米軍に提供されている。この飛行場は、パラシュート降下訓練の機能を伊江島補助飛行場に移すことで前面返還することが日米特別行動委員会で合意されている。

嘉手納基地の北側には嘉手納弾薬庫区域があり、核兵器や毒ガス兵器が貯蔵されていた施設がある。この道路の下にはトンネルがあり弾薬庫から飛行場まで民間地域にでることなくミサイル・弾薬などを運搬できるのである。米空軍、海兵隊、海軍が使用する兵器が貯蔵庫が点在し、沖縄だけではなく、西太平洋全域で活動する米軍への弾薬補給センターにもなっているのである。1969年弾薬庫区域で毒ガス兵器の貯蔵が明るみにでたことで現在ではジョンストン島へ移送されている。一方核兵器はというと沖縄返還交渉の際に撤去の合意をしたが、現存するのではないかという疑いがあり、いつでも持ち込める体制であることには違いない。弾薬庫には3種類あり、イグルーという覆土式のものはエスキモーの家の形状をしており、爆発性の高い弾薬が多い。またマーベリックといったミサイルの組み立て工場もある。

こうした状況によって平和の均衡が保たれている一方で、沖縄県民の犠牲は70年経った今でも強いられている。前回も紹介したが、70年前の今日戦艦大和は巡洋艦、駆逐艦とともに鹿児島沖にて藻屑と消えた。大和出撃の目的は沖縄への海上特攻であるが、本質は特攻でもなんでもない。何の戦果も期待されずに、沖縄に到着することなく沈んだ。強いて言えば日本に勝ち目が無くなったこのときに、大和は死に場所を求めて出航したのである。米軍戦闘機、爆撃機、雷撃機の攻撃を受けるのはわかっている。沈むこともわかっている。だから日本の敗戦を象徴するかのように心静かに散っていくことだけを考えていたに違いない。それ故に、このときから始まる沖縄戦の無意味さが残念でならないのである。沖縄以外の全てが陥落し、米連合軍の全てが沖縄に集結した。このとき日本本土空襲は大規模に実行されており、沖縄を死守する意味はすでに無くなっている。にもかかわらず大本営は最後の一人になるまで戦うことを命令した。玉砕すら許されなかったのである。

いよいよ沖縄へ行くときが近づいてきた。今回の沖縄旅行は、琉球王国の歴史と沖縄戦跡巡りの4泊の旅である。あと二週間、読み残した本を読破して戦跡巡りに備えよう。

70年前の4月1日、沖縄読谷村に上陸した米軍は一気に首里を目指した。ちょうど70年前の今頃であり、その直後には嘉数にて激しい戦闘が繰り広げられたのである。4月6日には沖縄特攻の最初である菊水一号作戦が実施された。菊水とは当時の軍人が忠臣の模範としていた楠木正成の家門である、この日の特攻は海軍機210機、陸軍機90機、体当たりした米艦船は軽空母・サン・ハーシントなど15隻にのぼり駆逐艦3隻を含む6隻を撃沈させた。しかし日本軍の戦死者も347名にのぼり、特攻最悪の犠牲者を生んだ作戦となった。これと同じ日、全長263m1941年に誕生した世界に誇る巨艦大和は、軽巡・矢矧と駆逐艦8隻を引き連れて徳山沖を出撃し沖縄の戦場に向かった。4月6日午後3時である。それから24時間後米空母機群345機に空襲されて鹿児島坊津岬沖で沈没した。大和海上特攻を推したのは連合艦隊司令部の神重徳参謀、航空特攻だけに頼って艦船部隊が何もしないわけにはいかないというわけである。特攻を相談された第二艦隊司令長官・伊藤整一中将は、沖縄に辿り着くまでに攻撃されて作戦は失敗するとして応じなかった。連合艦隊司令部は「1億総特攻のさきがけとなってもらいたい」との申し出に、伊藤中将は承諾したという。つまり天皇陛下の御為に死ぬことを承諾したのである。実はこの特攻には異論があった。来るべき本土決戦で来襲する米艦隊を迎撃するために使うべきというものである。しかし伊藤中将の「我々は死に場所を与えられたのだ」 の一言に皆は納得したという。大和隊は出撃直後から米潜水艦の追尾を受けて撃沈され、戦死者3000人、矢矧と駆逐艦の犠牲者を含めると4000人に及ぶ。

このような状況の時期に桜は開花し花見最盛となるが、すこしくらいは当時の陸海軍特攻により若き命が散っていったことを思いたい。今日は朝から花見客のマナーの悪さについての報道があった。情けない限りである。明後日には岡山倉敷において満開の桜の元での撮影を予定しているので、マナーを守って桜とモデルと倉敷を満喫したい。

昨年の桜と明日香ちゃん

嘉手納基地の東隣にあるのは沖縄市、以前はコザ市といって全国で唯一カタカナの市であった。現在は那覇市につぎ沖縄で二番目に人口の多い市であるが、昔は白人兵が出入りするBC通りと黒人街にわかれ騒ぎがしばしば起こっていたらしい。軍事郵便を利用してマリファナを持ち込んで、それが民間にも広がることもあったという。沖縄市は基地収入に依存した街であるが、住民により反米運動が高まったこともある。このコザ暴動の背景には糸満で老女をひき殺した米兵が無罪放免になったことが挙げられる。怒った住民は武装米兵に投石を繰り返し路上の車両をかたっぱしから焼き打ちにし、嘉手納基地に放火をするに至ったのである。嘉手納基地には常時200機もの軍用機が配備され、その騒音に悩まされていたことも要因として挙げられる。

沖縄嘉手納基地や普天間基地の一部を住民に返還の一方で、地中の腐ったドラム缶から悪臭が発生。その原因は何なのか。最近話題になっている問題である。以下は約15年前の琉球新報記事である。この問題は今初めて起こったように報道されているが、ずっと以前からわかっており、しかも長年に渡って放置してきたところに問題の根がある。

1960年代から70年代に、嘉手納基地内でポリ塩化ビフェニール(PCB)入り変圧器油が投棄された問題で、昨年秋に米軍の専門家チームが実施した土壌などの環境調査で、最大値6・25ppmのPCBが検出されていたことが15日分かった。関係者への聞き取りと記録写真により、米側は初めて廃油を投棄したため池の存在を認め、投棄の事実が、ほぼ裏付けられた。調査結果は15日の日米合同委員会で報告され、米側は「人体への影響はない」としている。外務省、環境庁は「米側の調査は科学的かつ厳格で評価できる」としたが、「日本の分析基準も念頭に、地元の不安が解消されない場合は、補完的調査を検討する」と述べ、日本政府として再調査の可能性も残している。政府は16日、県と嘉手納町に正式に報告する。自然界には存在しないPCBが検出され、米軍が廃油投棄のため池の存在を認めたことで、基地内の環境浄化の重要性があらためて問われそうだ。米側は「土壌サンプルからは非常に低い濃度のPCBが検出されたが、人間の健康上の危険とはならない」と結論付け、追加調査の必要性を否定した。国内の専門家からはPCBの検出値が高く、PCB以外の有害物質も調査すべきだとの指摘が出ている。調査結果によると、全97サンプル中、53でPCBを検出。土壌の64のうち39、排水溝のたい積物では29中13で検出された。最大値は6・25ppmだった。表層水、大気の四サンプルでは検出されなかった。嘉手納基地のため池へのPCB入り変圧器油投棄問題は、昨年8月に当時の基地従業員の証言で明らかになった。現場は嘉手納基地の西側隅部分。当時の従業員は嘉手納マリーナに近い消火訓練施設裏に設けられた廃油投棄用の素掘りのため池に、PCB入り変圧器油を捨てていたと証言。「一度の廃棄量はドラム缶(約416リットル)二缶、荷揚げ器材が付いた軍用車両で運び、廃油業者が回収していた」と述べていた。

事態を重くみた政府は沖縄開発、外務、環境、防衛施設の四省庁でつくる調査団(団長・下地幹郎沖縄開発政務次官)を編成し、嘉手納基地内への三度の立ち入り調査を実施した。米国防総省は昨年10月26日から11月6日まで、独立した調査権をもつ環境技師ら九人でつくる専門家チームを派遣、現場周辺の土壌、水、大気のサンプリング調査や、過去の基地従業員からの聞き取り調査を実施した。採取した土壌などは米政府から独立した機関に分析させる、としていた。昨年9月の政府調査団の視察に対し、嘉手納基地は記録がないなどの理由で「ため池の存在は確認できない。投棄はなかったと思われる」と説明していた。本紙報道を受け、嘉手納、北谷の両町議会が徹底究明を求める意見書を可決するなど、波紋を広げ、基地の環境浄化問題をクローズアップするきっかけとなった。調査から八カ月余も報告がないことに、地元や県から不満が出ていた。全調査結果の公表を/「高濃度投棄は明らか」/PCB研究者 ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含む変圧器油などを投棄した嘉手納基地内のため池跡地での米国防総省の調査結果について、県内外の専門家は「PCBが検出されること自体が許されることではない」「高濃度のPCBが投棄されたことは明らかだ」「米軍はすべての調査結果を公表すべきだ」との見解を示し、調査結果を厳しい認識で受け止めている。 「PCBの脅威」などの著作を持つ元京都市衛生研究所主幹で医学博士の藤原邦達氏は「すぐに規制措置が必要な数値ではないが、30年以上経過してもこれだけ残留している。当時は相当な高濃度のPCBが投棄されていたことは明らかだ」と述べ、ため池にPCBを含む廃油が投棄されていたことを、調査の結果から断定した。その上で「高濃度のPCBは30年以上の歳月で拡散、流出し、周囲の水中や土中に汚染が広がって、生態系に影響を及ぼしている可能性がある。またPCBにはダイオキシンが付随している。ダイオキシン濃度も測定することが望ましい」と指摘し、周囲の生態系への影響を懸念した。沖縄環境ネットワーク世話人の宇井純沖縄大学教授は「PCBがこの数値で出たということは、現場が汚染されていることを否定できない。しかしこれだけの内容では判断が難しく、米国防総省は詳しい数値など、すべての調査結果を公表すべきではないか」と述べた。平良初男琉球大学理学部教授は「PCBが検出されたこと自体が許されることではない。早急な汚染土壌の撤去が必要だが、もっと広く、深い調査が必要だ」と述べ、抜本的な調査の必要性を説いた。

不沈空母の異名を持つ嘉手納基地は太平洋地域で最も知られた米軍の航空基地である。周辺に紛争が起これば必ず名前が出てくるこの基地は、沖縄市、北谷町、嘉手納町にまたがり、滑走路も4000mが2本存在することからいかなる軍用機も発着できる。ここが特に重要視されているのは、その複合機能による。嘉手納の第313師団の主力部隊はF15戦闘機で、その制空性能は抜群である。対地攻撃用の戦闘機F16と連携することで総合力をさらに高めている。また、嘉手納基地はNASAのスペースシャトルの緊急着陸地にも指定され、HC130救難機などの特別救難チームを編成して待機体制をとることもある。さらに空軍の偵察機、給油機、哨戒機部隊も活動する。1990年にはフィリピンの米軍クラーク基地が閉鎖されたことで、嘉手納基地の輸送能力はさらに強化されている。このように周辺の海外米軍基地が閉鎖、縮小されるにつれて嘉手納基地は部隊と機能が集約されてきたのである。嘉手納基地は作戦基地だけではなく支援施設が格段に充実していることから米軍人・軍属・家族の数も2万人に達する大都市を形成している。かくして嘉手納基地は航空ショーさながらの光景を見ることができることもあって、本土から航空機マニアが多く訪問する。