今回の沖縄慰霊旅で最も行きたかったところの一つが義烈空挺隊玉砕の地です。

・読谷村役場の近く、読谷飛行場(当時は北飛行場といった)跡の北詰に位置すると思っていたのですが、全く無い・・・。私の歴史の散策ではよくあることなのですが困った。連れの杉峯さん、いいこと言います。「村役場で聞いてみよう」 確かに・・・ということで行って受付の可愛いお嬢さんに聞いてみると、場所が移設されたという。

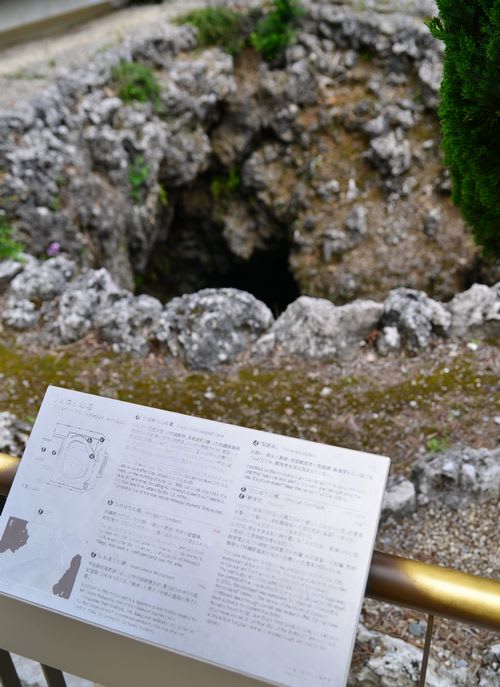

・義烈空挺隊玉砕の地碑は、掩体壕(飛行機や物資の格納庫)の横に移設されたということで、掩体壕を目指して行くが見つけることができない・・・。零戦3機が格納可能な掩体壕と思っていたので遠くからでも見つけられると思っていたのが間違いで、結構小さい格納庫でした。

・ここで空挺隊員について説明です。敵地にパラシュートやグライダーなどで降り立ち、あとは歩兵として敵地施設の爆破を行う兵のことを言います。義烈の場合は九七式重爆機で敵地(日本陸軍が開拓した読谷飛行場はすでに米軍に占拠されており、ここからB24爆撃機が日本本土空襲に飛び立っていた) に胴体着陸して大小航空機・施設を爆破しようと考えた。従って帰りの切符はもちろんありません。

・読谷村HPより抜粋 ------ 「義烈空挺隊」は、「義号作戦」にのっとって行なわれた作戦で、その目的は、飛行場爆破・後方撹乱であり、陸軍中野学校出身者が指揮官となり、それに沖縄出身者が2名搭乗していたといわれます。この作戦で2名の沖縄出身者(山城金栄准尉と比嘉春弘伍長)が搭乗していますが、山城准尉は中飛行場で戦死したようです。特攻隊は海上の艦船への体当たり攻撃だけではなく、このように陸上の敵陣への攻撃もあったわけです。碑柱の建立者は不明ですが、水や酒、それに線香なども供えられたあとがありますので、関係者は時々訪れているようです。

・以上の説明では物足りないので半年時代を遡って補足です。1944年10月25日の夜、ルソン島マバラカット基地のすぐ南にあるクラーク基地には台湾から進出してきた福留繁中将率いる第二航空艦隊350機が特攻作戦に加わることになった。25日の敷島隊・菊水隊が大きな戦果を挙げたためである。第二航空艦隊の特攻第一陣(艦上爆撃機隊の第701航空隊)は第二神風特別攻撃隊と呼ばれ、忠勇隊・義烈隊・純忠隊・誠忠隊・至誠隊の5隊が編成命名されることになった。10月27日午後、第一陣15機の艦上爆撃機がニコルス飛行場を発進し米機動部隊攻撃に向かったが隊員30名は全員生還することはなかった。この特攻成果は10月30日、米内海軍大臣と永野軍指令総長によって天皇に奏上され、「かくまでやらせなければならぬことは遺憾であるが良くやった」 「攻撃隊員に対しては真に哀惜に堪えない」と述べた。

・かくして特攻隊は日常化し、第3、第4神風特攻隊と続々と編成され、陸軍航空隊も加わって、全軍特攻へと拡大するのである。沖縄読谷村に米軍が上陸(4/1)すると、天号作戦による沖縄特攻が1945年4月6日に実施された(菊水一号作戦)。菊水とは当時の軍人が忠臣の模範としていた楠木正成の家門である、この日の特攻は海軍機210機、陸軍機90機、体当たりした米艦船は軽空母・サン・ハーシントなど15隻にのぼり駆逐艦3隻を含む6隻を撃沈させた。しかし日本軍の戦死者も347名にのぼり、特攻最悪の犠牲者を生んだ作戦となった。

・ここで記載しておかなければならないのは、この時期米軍にとっての戦場は沖縄のみであり、1300隻の空母・戦艦を含む艦船がここに終結していたのである。恐らく沖縄沿岸は米軍艦船により埋め尽くされたに違いない。そしてこの艦船中に、日本陸海軍特攻機300機が突っ込んでいった割には沈没6隻という成果に注目したい。4月12日の菊水二号作戦で投入された特攻機は160機、しかし成果はわずかに駆逐艦1隻のみである。4月16日の菊水三号作戦では200機を越える沖縄特攻二番目の規模の特攻が行われ、戦艦・ニューヨークと駆逐艦3隻を損傷させるのみ。4月28日菊水四号作戦では320機の出撃のうち特攻機は121機であるから、通常攻撃機も出撃している。つまり特攻の成果が乏しいから、通常攻撃を取り入れているのである。かくして4月の沖縄特攻では陸海軍約500名のうち452名が特攻攻撃を敢行したのである。5月になると沖縄地上軍総攻撃に呼応して菊水五号作戦を実施、201機が出撃すると駆逐艦リュース、軽巡洋艦などに損傷を与えた。駆逐艦リュースは二機の特攻機にやられ、艦尾から煙を出しながら左舷に傾き、148名の乗組員とともに沈んだ。5月11日には菊水6号作戦が行われ、特攻機69機を含む244機を出撃させて、正規空母バンカー・ヒルを大破させ、約400名の乗組員が戦死した。これに対する報復措置として米軍は1600機以上の航空機で南九州を空爆している。

・いよいよ義烈空挺隊の出番がやってきたのは1945年5月24日。目的は日本本土空襲のために読谷飛行場から飛び立つ米軍戦略爆撃機他の破壊である。つまり、自ら敵地・読谷飛行場に九七式重爆機で降り立って、敵機に爆薬・爆雷を仕掛けて爆破するというもの。諏訪部忠一大尉率いる12機の九七式重爆撃機(飛行隊隊員2~3名、空挺隊員11~12名)は陸軍熊本飛行場を出撃、読谷飛行場に6機、嘉手納飛行場に2機着陸したとの記録がある。しかし一方、アメリカ陸軍省の記録では、読谷に胴体着陸できたのは1機のみで、残る九七式重爆機は激しい対空砲火を受けて読谷上空で炎上撃墜されている。胴体着陸した1機から10名ほどの空挺隊員が挙げた成果はF4U戦闘機コルセア2機・C-54輸送機4機・PB4Y-2カタリナ爆撃機1機を破壊、B-24爆撃機1機、F6F戦闘機3機、F4U戦闘機22機を損傷という記録が残っているらしい。しかし隊員は全員射殺されている。沖縄守備隊司令部が首里から摩文仁に移されたのが5月22日、もはや特攻機も底を尽き効果を挙げることは不可能となった。かくして5月24日、九七式重爆12機と200名もの義烈空挺隊員を犠牲にしてでも、本土空襲を食い止めようとしたのです。

義烈空挺隊玉砕の地碑と掩体壕 大変小さくて驚き